2020年01月20日

2019年の統計がまだ発表されていないので不明だが、出版物の2018年の売り上げは最盛時1996年の約2兆6500億円から約1兆3000億円に半減したというから、その落ち込みたるやかなり深刻だ。

そんな中で、昨秋刊行されたマガジンハウスのムック『BRUTUS特別編集 合本 危険な読書』を読み始めたら、豊饒な本の世界が様々な切り口から実に魅力的に熱く語られていて、まるで本の迷宮に誘われたような愉悦感を味わうことができた。当たり前のことだが、読書の魅惑は量ではなく質であって、売り上げが半減したからといって嘆くことはない。

マガジンハウス編『BRUTUS特別編集 合本 危険な読書』

マガジンハウス編『BRUTUS特別編集 合本 危険な読書』「読書が危険になり得るかどうかは内容の過激さにはない。その本をどう読むのか」。「ただ共感を得ることを目的とせず、当たり前と思っていた価値観を崩壊させる、激しく心を揺さぶる読書」。「たった1冊であっても、本は自分と世界を変容させる力を秘めている」。

冒頭に掲げられたこれらの文章が、この本の狙いを見事に語っている。

一昨年来、「高校国語から文学が消える」と文芸雑誌でも特集が組まれるなど、高等学校で2022年度から実施される新学習指導要領での文学の扱い方が問題になっている。なるほど、それは日本の文部行政が、というよりも現政権が、高校生を「危険な読書」から退避させるための深謀遠慮からなのかと勘繰りたくもなる。

新学習指導要領による高校国語では、これまでの必修科目が変更されて、選択科目として「論理国語」「文学国語」「国語表現」「古典探求」の4科目が新設される。「大学入試センター試験」に代わって新しく導入される「大学入学共通テスト」の試行内容などを見ると、実用的な文章を学ぶ「論理国語」が中心で、近代以降の文学作品を扱う「文学国語」はほとんど扱われていない。新テストは新指導要領を先取りする内容で作成されているから、受験生はどうしても「論理国語」を受講しがちだ。紅野謙介の『国語教育の危機――大学入学共通テストと新学習指導要領』(ちくま新書)は、この問題にいち早く切り込んで文部科学省が目指す国語教育に警鐘を鳴らした。

『危険な読書』のとっかかりは、映画評論家の滝本誠と荒俣宏の対談「10代で読んでおきたい異常本。」。まさに高校国語の方向転換を進める教育界の意識を逆なでするかのような、世間の常識を転倒させる危ない書物に「若いうちに出会え!」と檄を飛ばす。江戸川乱歩の『犯罪図鑑』、高見順の『いやな感じ』、マルキ・ド・サドの『ジェローム神父』などが、ほぼ同世代の二人の好奇心旺盛な少年時の読書体験を通して語られる。

それに続くのは、詩人の吉増剛造の「自分の中の“怪物”に出会う。」。これは読書による自己発見。見開きページのバック全面に、びっしりと象形文字状の地紋のように敷かれているのは、吉増が吉本隆明の著作を彩色を施しながら写筆したものだ。この作業をしゃべりながらする様子を自ら録画しているというのだから、これも奇矯だが、著作からインスパイアされた読書のありようでもある。

そして自分が“怪物”と出会った4冊として取り上げたのは、知里真志保『地名アイヌ語小辞典』、荒木経惟『センチメンタルな旅』、亀井俊介編『対訳 ディキンソン詩集』、『ファン・ゴッホの手紙』。それぞれに紹介される怪物ぶりが吉増らしい。

「荒唐無稽を味わう。」「文学の副作用。」「ポリティカルな読書のススメ。」と続き、「活字中毒者の本棚。」の天井まで積み上げられた膨大な本を背にした、内藤陳の部屋の写真には圧倒される。さらに「反社会的な、社会派出版社。」として、東京キララ社を紹介。「危ない水野しずの読書遍歴。」で彼女が「混沌とした気持を支えた4冊」として、安部公房『笑う月』、北大路魯山人『魯山人味道』、都築響一『圏外編集者』、町田康『リフォームの爆発』が挙げられる。これもなかなか意味深長だ。

「骨太! 社会派ノンフィクション。」は、武田砂鉄と荻上チキの対談。「ジェンダー 差別や迫害と戦う女性たち。」として、武田は布施えり子『キャバ嬢なめんな。――夜の世界・暴力とハラスメントの現場』、ヴィクトリア・ヴァントック『ジェット・セックス――スチュワーデスの歴史とアメリカ的「女性らしさ」の形成』などを挙げ、「社会問題」で荻上は外国人労働者の実態に迫った、ななころびやおき(山口元一)『ブエノス・ディアス、ニッポン~外国人が生きる「もうひとつの日本」~』を取りあげる。「歴史検証」「重大事故」「人種問題」と取りあげるテーマも紹介する本も刺激的だ。

「自民党の2大潮流を辿る読書。」は、田中秀征とミュージシャンの西寺郷太の対談。田中の『自民党本流と保守本流 保守二党ふたたび』を軸に、保守本流が戦時下における深刻な反省を保持してきたのに対し、今の安倍政権につながる自民党本流の戦争に対する無節操な危うさが炙りだされる。

サイゴン生まれで『アメリカ死にかけ物語』の作者リン・ディンと川上未映子の対談「アメリカ社会の底辺からの手紙。」、赤坂憲雄と川上弘美の対談「食べること、交わること、混沌とすること。」は、いずれもエキサイティング。それに続く対談、菊地成孔と廣瀬純「思考する美食。」では、ドゥルーズ+ガタリの『アンチ・オイディプス』や、レヴィ=ストロース『野生の思考』まで俎上にあげて料理とセックスの関係が語られ、赤坂・川上対談にも重なり文化人類学的にも興味深いものがある。

「ジム・トンプスンとアメリカ犯罪小説。」「戦慄の東欧文学。」「世にも不思議なSF作家グラフィティ。」「世界の奇書・珍本。」「極限状態、漂流文学。」「怒りの文学。」「日常のひずみを垣間見る文学。」「ポップソングと江戸文芸。」「ニッポンのオカルト。」「嘘のようなホントの話。」「奇妙な生き物が出てくる本。」「ぞっとする俳句、短歌。」と、ユニークな切り口で文学の多様性が多彩な著作とともに紹介され、こんな本もあったのかと目から鱗モノも少なくない。

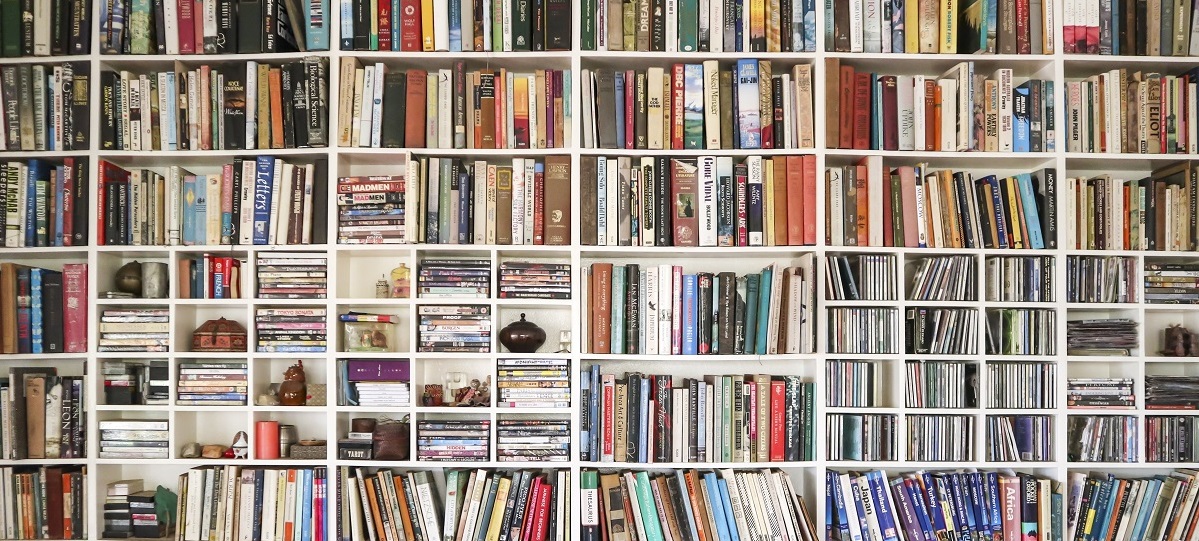

たった1冊の本が自分の人生を変えるかしれない tdee photo cm/Shutterstock.com

たった1冊の本が自分の人生を変えるかしれない tdee photo cm/Shutterstock.com精神科医の春日武彦の「自分が死んだことに気がつかない人たち。」では、生と死の境目は死者にも見えないのかもしれないといいながら、ミステリー、ホラーから落語をベースにしたエンタメ小説など、死んでいることに気がつかない文学作品7冊が紹介される。佐野史郎と東雅夫の「この世は、クトゥルー神話。」は、異形な邪神たちが跋扈する暗黒神話大系をテーマに、妖怪怪異や怪奇幻想文学に造詣の深い二人が、佐野が持つ蔵書を取りあげながらその魅力と蘊蓄を披歴する。

国語辞典マニア、ファンと辞典編纂者、校閲者による「国語辞典を読む。」、書体デザイナーらによる「書体敏感肌。」、松岡正剛と町口覚の「五感で味わう本の話。」、見る快楽を追求した「ビジュアル系バカ一代。」など、本にまつわる蘊蓄やフェティッシュな魅力が楽しい。「○○の文化史。」は、『万引きの文化史』『歯痛の文化史』『ベッドの文化史』などから、『性的不能の文化史』『ペニスの文化史』『ヴァギナ 女性器の文化史』『乱交の文化史』『図説 尻叩きの文化史』など翻訳物が多い。いずれも分厚く文化人類学的な考察とともに、奇妙な風習や危ういエピソードが盛りだくさんでなかなか奥深い。

「最も危険な作家、筒井康隆。」は、9級の細かな文字で見開きびっしりと誕生から作家生活60年を迎える2020年までの来歴と活動が紹介された後に、町田康の「筒井康隆と私」は「文学大魔王」の魅力を語る。そして佐々木敦と中原昌也の「筒井康隆の傑作について語り合おう。」で、12作を取りあげてその魅力を紹介し、その後に筒井へのインタビューが4頁の大特集。危険な作家とは、危険な読書に誘い込む著者、即ち、自分の中の怪物に気付かせたり、当たり前と感知していた日常性を転倒させたり、既存の価値観を崩壊させたり、人生や世界を変えてしまうほどのインパクトを与える作家なのだ。

筒井に続く「危険な作家」のトップは蓮實重彦。二番手はドナルド・トランプ。その後に大江健三郎、ウラジーミル・ナボコフ、平山夢明と続き、6番目に挙げられているのは『ひげよ、さらば』などの児童文学作家の上野瞭だというのは意外で驚きだ。子ども読者を対象にするには信じられないほどの大長編で、支配と被支配、権力闘争や人間社会の縮図とともに、人間の苛烈な生を作品に投影する。相手が「子どもだからこそ」絶対に手加減することなく読者に提示する衝撃力が買われているのだ。7番目に今村夏子、8番目が井田真木子、11番目に町田康、12番目に高原英理、13番目が山尾悠子、そしてなんと14番にアラン・ロブ=グリエが挙げられるという、危険のありようがじつに多様で意味深長な人選がなかなかユニークだ。

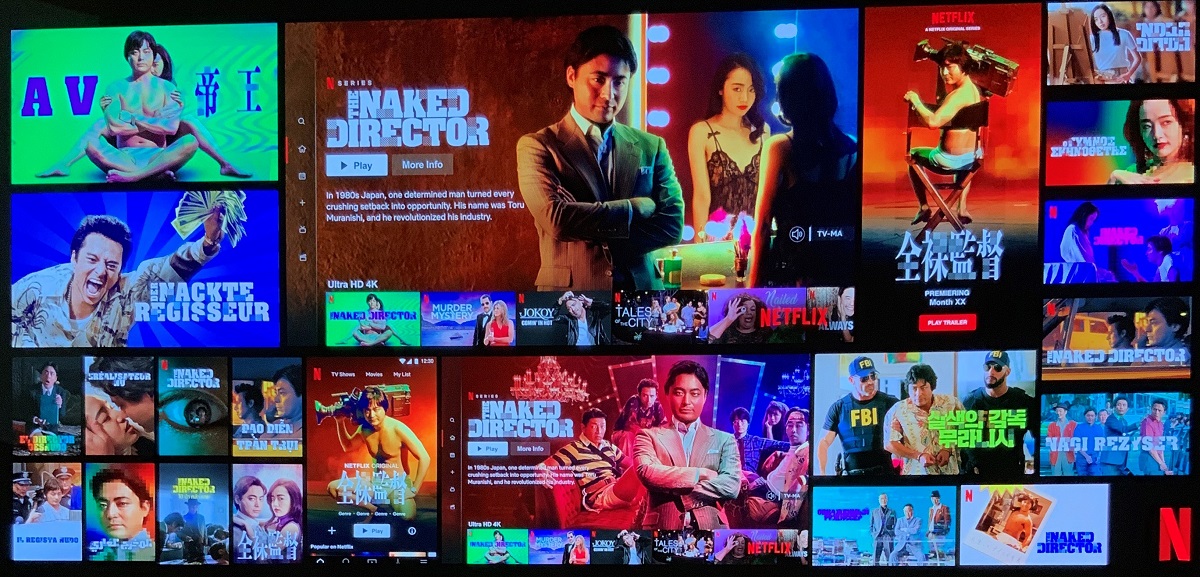

その後に「AVの帝王と呼ばれた男、NETFLIXに降臨!」としてNETFLIXオリジナルシリーズ「全裸監督」のガイドブックが袋綴じで挟み込まれて、AV監督・村西とおるがバッチリ紹介されるあたりもなかなか過激だ。

「全裸監督」は世界中で配信された=2019年9月6日、東京で開かれたNETFLIX(ネットフリックス)の発表会より

「全裸監督」は世界中で配信された=2019年9月6日、東京で開かれたNETFLIX(ネットフリックス)の発表会よりそして「私の価値観を180度変えた一冊。」として、加藤直徳、最果タヒ、小林エリカ、片桐はいり等々、様々なジャンルの33人が心揺さぶられた一冊の本を紹介するのだが、その選書はもちろん、文章も各人各様で、読んでいて楽しい危険な読書案内だ。

「危険な読書」の極め付きは何といっても「危険な漫画。」。伊藤潤二の扉絵から始まり、夏目房之介と島田一志の対談で、エロと暴力を妥協せずに描いてきた日本の漫画の危険の系譜を手塚治虫から説き起こす。そう言えば生前の手塚から、悪書追放運動で「鉄腕アトム」のロボット同士の闘いが暴力的だとPTAなどから批判され、焚書されたことを、怒りをこめて何度も聞かされた。ところがテレビアニメになって厚生大臣賞などをもらうと、手のひらを返したように優良漫画視される。作品をちゃんと読まずに批判だけしていたのだと、この手の平を返したような世間の評価に手塚は怒っていたのだ。

漫画の危険度は表面的には感知しにくいところにあるのだが、「異形のものたち」「不穏な食卓」「愛と性の痛み」「恐るべき子供」「社会への反抗」として紹介されている作品の多様性と表現される世界の広さと衝撃度が、漫画という起爆力のある危険な読書の変わらぬ魅力でもある。それを象徴するような、異能の漫画家「伊藤潤二インタビュー」もいい。

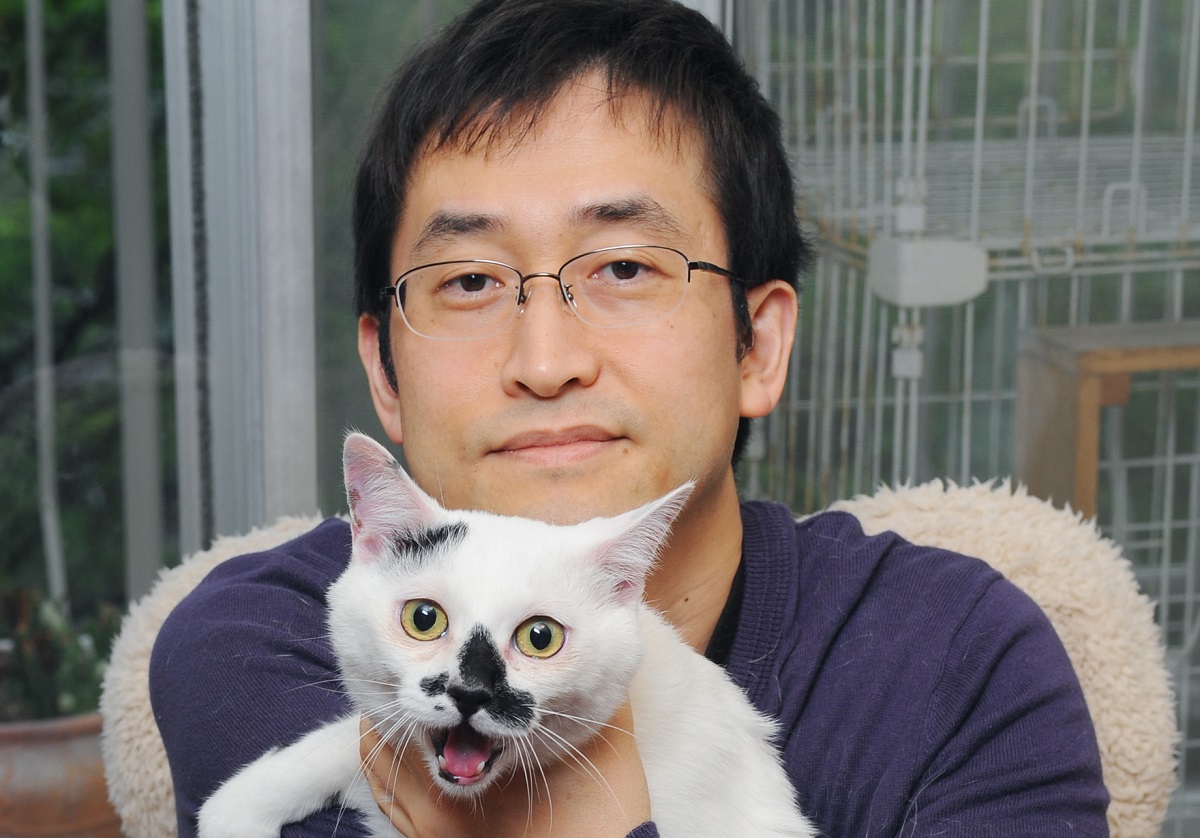

漫画家・伊藤潤二=2013年 撮影・横関一浩

漫画家・伊藤潤二=2013年 撮影・横関一浩シメは「理系読書99」で、川上和人と角幡唯介、福岡伸一と小林エリカの対談などを挟んで、33人が3冊ずつ99冊の本を紹介する。

ともあれ、「危険な読書」を切り口に、膨大に蓄積されてきた日本の出版物のすそ野の広さと奥行きの深さが、これでもかとばかりに深掘りされていて、どこから読み始めてもつい引きこまれてしまう魅力にあふれた一冊だ。

たとえ出版物の売り上げが最盛期の半分になったとしても、量に惑わされるのではなく、「たった1冊であっても、本は自分と世界を変容させる力を秘めている」という冒頭の言葉が奇しくも語っているように、出版人はそういう一冊を生み出すようにつとめ、読者はそういう本に出合う喜びを探索することが本の世界を豊かにしていくのだと、この本を読みながら痛感させられた。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください