2020年01月28日

「団、団、団地のお嬢さん」。テレビから流れる歌のメロディを今でも覚えています。小学校に入る前のことでしたが、若い女性の歌声が耳に残っているのです。ネットで検索して、1961年、昭和36年の第3回日本レコード大賞新人奨励賞を受けた山中みゆきさんという歌手が歌った「団地のお嬢さん」という曲だということを知りました。

「団地」と「お嬢さん」。今日では、いささか奇異な感じのする言葉の組み合わせですが、団地がとてもモダンなイメージで歌われていた時代であることが分かります。1956年、昭和31年に発表された経済白書には有名な宣言が書き込まれていました。曰く「もはや戦後ではない」。「団地のお嬢さん」から3年後の1964年には、東京オリンピックが開催され、新幹線が開通して、経済が力強く発展していくことを子供ながら肌身に感じることができた時代でした。

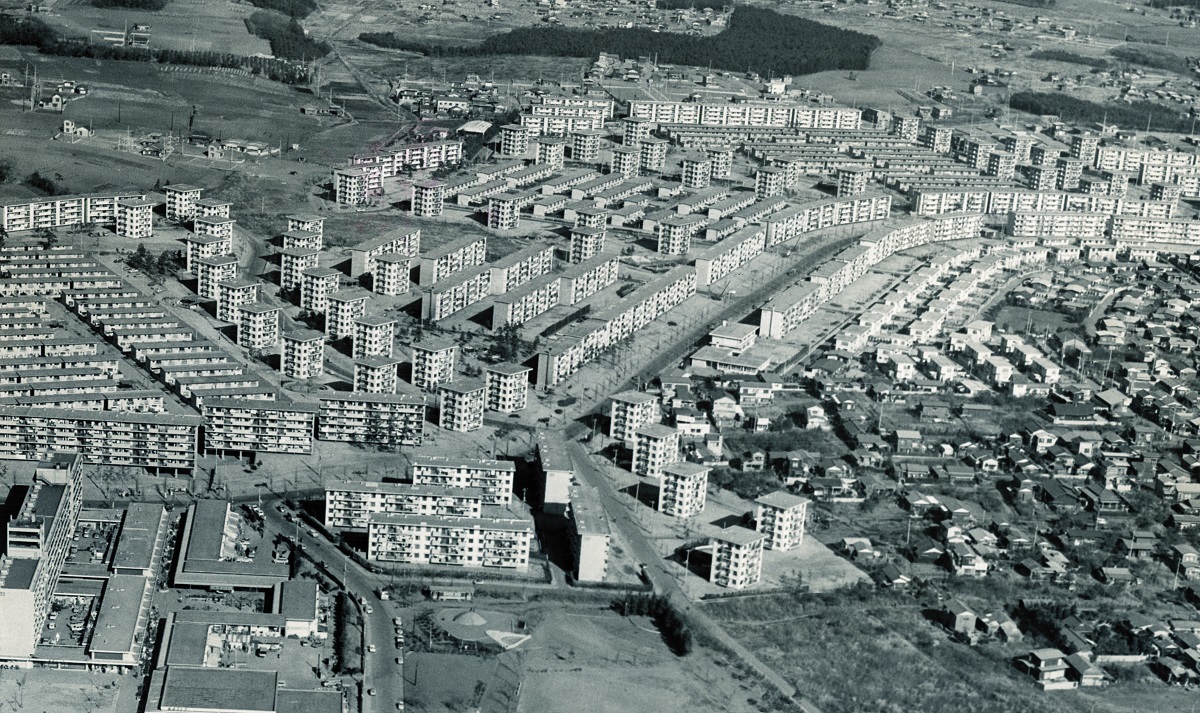

千葉県船橋市の日本住宅公団(現・都市再生機構)高根台団地。1961年に完成、4650戸のマンモス団地だった

千葉県船橋市の日本住宅公団(現・都市再生機構)高根台団地。1961年に完成、4650戸のマンモス団地だった団地の開発を進めてきた日本住宅公団ができたのが1955年、昭和30年のことです。まさに高度成長期に入ろうとしていた活力にあふれた時代。後に「失われた30年」などという言葉が生まれるとは誰も予想していませんでした。集団就職という形で、地方から「金の卵」と呼ばれた大量の若年労働者が都市部に流れ込み、製造業などに従事しました。1964年に井沢八郎が歌った「あゝ上野駅」は彼らの心情を代弁する楽曲として人気を博しました。そして膨れ上がるばかりの都市の人口対策として、「団地」が出現したのです。

この団地が、日本の現在を象徴する存在として近年様々な形でクローズアップされてきました。私自身も団地のリノベーションに興味を持って、3年ほど前に鎌倉散歩のついでに、丘の上にある団地を訪ねたことがあります。古い団地を再生させて住むライフスタイルの提案がとても魅力的に思えてわざわざ足を運んだのです。

団地についての研究書としては、『団地の空間政治学』(原武史、NHKブックス)が一頭地を抜いた存在だと思います。歴史的変遷を見事に描きながら、団地を政治思想史の観点から具体的なエピソードを交えて詳細に紹介しています。

例えば1960年に時の皇太子夫妻がひばりヶ丘団地を「渡米前のご勉強」に訪問したことは、どういう意味をもつのでしょうか。渡米は安保闘争によって実現はしなかったものの、団地訪問は、団地こそアメリカ型のライフスタイルの先端を行くものだと考えられていたからだと筆者は指摘します。「皇太子妃が注目したダイニング・キッチン(DK)や洋風テーブル、自宅用浴室、水洗便所、シリンダー錠など」を知るには、それらが完備された、公団の団地に行かなければならなかったわけです。そして皇室の団地訪問は60年代を通じて行われたことを本書で初めて知りました。

ひばりヶ丘団地を訪問し、ベランダに立つ皇太子(当時)ご夫妻=1960年9月6日、東京都北多摩郡田無町(現・西東京市)

ひばりヶ丘団地を訪問し、ベランダに立つ皇太子(当時)ご夫妻=1960年9月6日、東京都北多摩郡田無町(現・西東京市)団地の訪問者は外国からもありました。1966年10月に、なんとサルトルとボーヴォワールが大阪の香里団地を訪れていたのです。本書にボーヴォワールのコメントが引用されています。

「一般的に、日本人は劣悪な住居に住んでいる。大阪近郊の公団住宅に、ある教授のアパルトマンを訪ねたとき、私はその狭くるしさと醜悪さにびっくりした」

これは現在でも考えさせられるコメントです。一方で同じく60年代に共産党を代表する若き理論家である上田耕一郎、不破哲三の兄弟も団地に住んでいたのです。そして当時の団地住民たちの政治意識に関する記述にも驚きを隠せませんでした。

「団地住民たちの政治意識もまた、保守よりは革新、資本主義より社会主義に共感的であった」

日本の団地は、旧ソ連の団地と同様に標準設計に基づいて建設され、公団は旧ソ連との国交が回復して間もない頃に職員を派遣して団地建設を視察させていたというくだりを読んだ時、長年の謎が解けました。

1988年春に初めて旧ソ連を一人で旅した時にレニングラード(現サンクト・ペテルブルグ)で知り合ったロシア人の自宅に招かれたことがあります。秘密警察であるKGB(ソ連国家保安委員会)の監視の目が厳しい時代だったので、相手の勇気に感嘆しながらタクシーに乗って郊外に向かいました。着いたところにあったのは、まぎれもない日本的な公団住宅だったのです。階段の構造までそっくりなことが強く印象に残りましたが、本書を読んでその理由の一端が分かりました。ボーヴォワールがソ連の団地を見たらどんなコメントを残したでしょうか。気になるところです。

さて、かつてモダンのシンボルであったものが、現在では住民の高齢化や外国人の住民の急激な増加が進んで、現代を象徴する様々な問題が生じていることをご存じの方も多いでしょう。その現場を丁寧に取材してまとめられたのが『団地と移民――課題最先端「空間」の闘い』(安田浩一、KADOKAWA)です。

安田浩一著『団地と移民――課題最先端「空間」の闘い』(KADOKAWA)

安田浩一著『団地と移民――課題最先端「空間」の闘い』(KADOKAWA)さらには、排外主義的なグループが、外国人に対するいやがらせや攻撃を仕掛けてきます。ネット上でほとんどの住民が外国人であるかのように書かれた団地の名前を見ることがありますが、その実態を明らかにした点でも大変な労作だといえるでしょう。

さらにはフランスの団地にまで取材に行っています。著者も言及していますが、かつて『憎しみ』と題されたフランス映画を観た時の衝撃を思い出しました。1995年の作品ですが、パリ郊外の団地は、すでに移民たちの住居となっており、ここに住む若者たちの絶望的な心情を描いた問題作として評判になりました。日本人ジャーナリストによる、現場のルポは初めて読みましたが、複雑な感慨を抱かざるをえませんでした。これは私たちの問題でもあり、人間に内在する普遍的ともいえる他者への「違和感」をどのように克服していくのかという問題を突きつけられていると思えたからです。

さて、『団地と移民』でも取り上げられている、住民の過半数が中国人を中心とする、外国人ばかりになった埼玉県にある芝園団地。この団地に実際に住んでいる朝日新聞の記者によって書かれ、昨秋刊行された『芝園団地に住んでいます――住民の半分が外国人になったとき何が起きるか』(大島隆、明石書店)には、とても新鮮な印象を受けました。外からの取材だけではなく、一人の住民として自治会にも参加し、この団地で実際に起きていることを書き留めた貴重なレポートです。以下が5000人の住民がいるこの巨大団地に住んで2カ月経った時の筆者のコメントです。

「実際に住んでみてわかったことの一つは、最初に訪れた時の印象通り、ここがネットであれこれ書かれているほど『荒れた』団地ではないということだ」

しかし日本人と中国人はほとんど接触がなく、いわばパラレルワールドに住んでいることに気づきます。例えば毎年夏に行われる「ふるさと祭り」に参加する日本人たちに「もやもや感」があるということを知ります。自治会の日本人がいろいろな準備に奔走してやっと開催にこぎつけても、祭りに来て楽しむのは中国人の方が多いことから、自分たちは誰のためにこんなに大変なことをやっているのだろうという思いから逃れられないのです。実際に夏祭りが終わった後に筆者は自治会の仲間たちと後片付けを必死でやり始めます。そこで宴会を続ける若い中国人の男女に対してこんな感情が生まれてきます。

「だがこの瞬間、私たちが組み立てたやぐらを囲んで宴会する人たちがいる一方で、自治会の役員ら十数人だけで黙々と後片付けをしていると、『なんで自分たちだけがこんなことを……』という、まさしくもやもやした思いがふくらんでいった。それが、中国人の若者グループが宴会場所を移動してくれなかったときに、『なぜ協力してくれないんだ』という不満になって表出したのだ」

筆者は自分でも思いがけない感情が湧いてきたことに動揺します。そしてアンディという名の一人のアメリカ人男性のことを思い出すのです。2010年にティーパーティ運動の取材で知り合った、工事現場の監督をしていたアンディは2016年の大統領選で、予想通り熱烈なトランプ支持者になっていました。福祉の給付金を移民が騙し取っているという彼の主張には賛同できなかった筆者ですが、自分たちの中に芽生えた「もやもや感」が、アンディの主張に通じるところがあるように思えたのです。それは「自分たちの提供物(税金や労働)によって成り立っているサービスに、外部の人間が『ただ乗り』をしている」という意識であることを悟ります。

「このことを考えたとき、心の中の小さな動揺は、さらに激しくなった。

アンディの心中にあるトランプ的な反移民感情が、私の心の中にも芽生えたのではないか?

私は芝園団地の広場で、トランプの影と向き合っていた」

埼玉県川口市の芝園団地の広場では、祭りや餅つきなど様々な催しが開かれていた=2017年

埼玉県川口市の芝園団地の広場では、祭りや餅つきなど様々な催しが開かれていた=2017年団地では、住民同士をつなごうとする「芝園かけはしプロジェクト」という学生ボランティア団体の試みも始まっています。なんとか住民同士の関係性を向上させようとしてきた自治会の活動も評価されて2018年、埼玉県の「埼玉グルーバル賞」、続いて国際協力基金の「地球市民賞」を受賞しました。少しずつ良い方向に向かっているとはいえ、筆者は決して事態を楽観していないのが印象に残りました。

最近刊行された『団地へのまなざし――ローカル・ネットワークの構築に向けて』(岡村圭子、新泉社)は、団地に関する興味深い研究レポートです。著者の勤務先である獨協大学のある「松原団地駅」は2017年4月に「獨協大学前〈草加松原〉」に名称変更されました。「団地」という文字を消して沿線価値を上げることが目的だったのは明白です。

著者は、そういう現在の流れを十分承知した上で改めて松原団地の歴史を丹念にたどっていくのです。そして、孤独死や外国人居住者の問題も含めて、団地が「共助」の概念を提供しうる可能性について論じていきます。その報告には、新しい時代の団地の在り方と希望を確実に感じることができます。長い年月をかけた研究を基に書かれた優れた一冊だと思います。

草加松原団地では、取り壊しが進み、更地化された土地も=2018年12月、埼玉県草加市

草加松原団地では、取り壊しが進み、更地化された土地も=2018年12月、埼玉県草加市

『団地へのまなざし』の中でも言及されていますが、団地愛好家とも呼ばれる人々へ向けた著作も刊行されています。著者の岡村さんによると2000年代になってからのことだそうですが、いわゆる団地が純粋に好きな人々が出現したのです。

私が鎌倉の団地をネット上で発見したのもそういう人たちの書いた文章だったようです。「公団ウォーカー」という団地ファンサイトがあり、団地には敷地が広くゆとりがある。緑がたくさんある。人間本位の街並み。合理化された建物である等々、団地礼賛の言葉が並んでいます。そのサイトを運営する著者が著した『日本懐かし団地大全』(照井啓太、辰巳出版)を読んでいると、かつては戸建てに住んでいる人間からは見下されることさえあった画一的で人工的な団地という住居が、とても素敵なものに見えてくるから不思議です。

この本以外にも『団地再生まちづくり』(団地再生支援協会、合人社計画研究所編、水曜社)というシリーズが第5巻まで発売されています。あとがきによれば、2002年から団地再生の本を出し始め、一般向けに書かれた「団地再生のすすめ」の刊行は2006年から始まったそうですが、学者だけでなく、建築士など様々な分野の専門家たちが縦横に団地再生というテーマについて書いています。もともとは月刊マンション生活情報紙「Wendy」の連載をまとめたものですが、複数の視点から構想された団地再生という考え方は説得力に満ちています。

造っては壊すことを繰り返してきた日本の住宅、ひいては建築の在り方は、いま決定的な転換を迫られています。しかし人口が減少することを知っていながら、いまだ新築の住宅がたくさん造られているのも事実です。

かつて農村から都会に出るということ自体が、封建的な村落共同体から自由になることを意味していた時代がありました。団地での希薄な人間関係は、ある意味近代化の過程として、個人の自由という感覚を所有することを可能にしたのです。「隣は何をする人ぞ」という不干渉を住民たち自らが望んだ部分もあったことでしょう。

そういう意味では、団地の再生には、建物を長く使っていくこと以外にも大きな課題があります。ただ内部をリノベーションするだけでは足りないのです。それは、この国で共助あるいは公共という概念を共有していかなければならない時代になったということです。個人と個人がしっかりと向き合う本物の市民社会を作り出さなければならない時代になった。それがどんなに困難なことでも、人々が手を携えて、一人の人間として、国籍、人種、宗教、経済的な状態などを超えたところで連帯していく可能性を団地の現状は示しているような気がしてなりません。

私も近々、団地の見学ツアーに行ってみるつもりです。若い人たちが都心から移り住んでいる場所の可能性を探ってみたいのです。そして自分も一緒に住める場所かどうかを知りたい。待っているばかりでは何も変わりません。21世紀は始まってもう20年も経ってしまったのですから。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください