2020年02月15日

前稿で紹介した、よど号ハイジャックの翌年行われた国際根拠地への2番目の旅はずっと目立たないものだった。重信房子は奥平剛士に2日遅れて、1971年2月28日に羽田からベイルートへ飛び立った。

重信は1970年6月、大菩薩峠の「殺人予備罪」を理由に逮捕されたが(よど号事件を取り調べるための別件逮捕)、6月に釈放されるとすぐに赤軍派国際部の担当を言い渡された。次の国際根拠地建設に向けた調査と準備が始まった。

当面の目標はアメリカになった。「スターリニスト国家」の北朝鮮では埒(らち)があかないという思いが内部で募っていたからだ。首脳部が先進国革命を日米同時蜂起で実現するというさらに奇抜な方針に傾く中、重信は密かに第三世界との結合に展望を求めるようになっていった。「パレスチナ問題こそが世界の矛盾の環であり、世界革命の要の位置にあると考えた」(重信『日本赤軍私史』、2009)のである。結果から見れば、彼女の観察と分析は的を射ていた。

アラブに詳しい専門家に現地の状況を尋ねると、パレスチナが医療や技術に明るいボランティアを世界中から募集していることが分かった。ユダヤ人に対する負い目の強いヨーロッパからも応募者があるらしい。

重信は、日本からも人材を出したいと語る彼に同意し、赤軍派の医師・看護師・技術者をパレスチナへ送ろうと考えた。京都大学で滝田修のパルチザン運動に参加していた奥平は、そのミッションに賛同した一人だった。

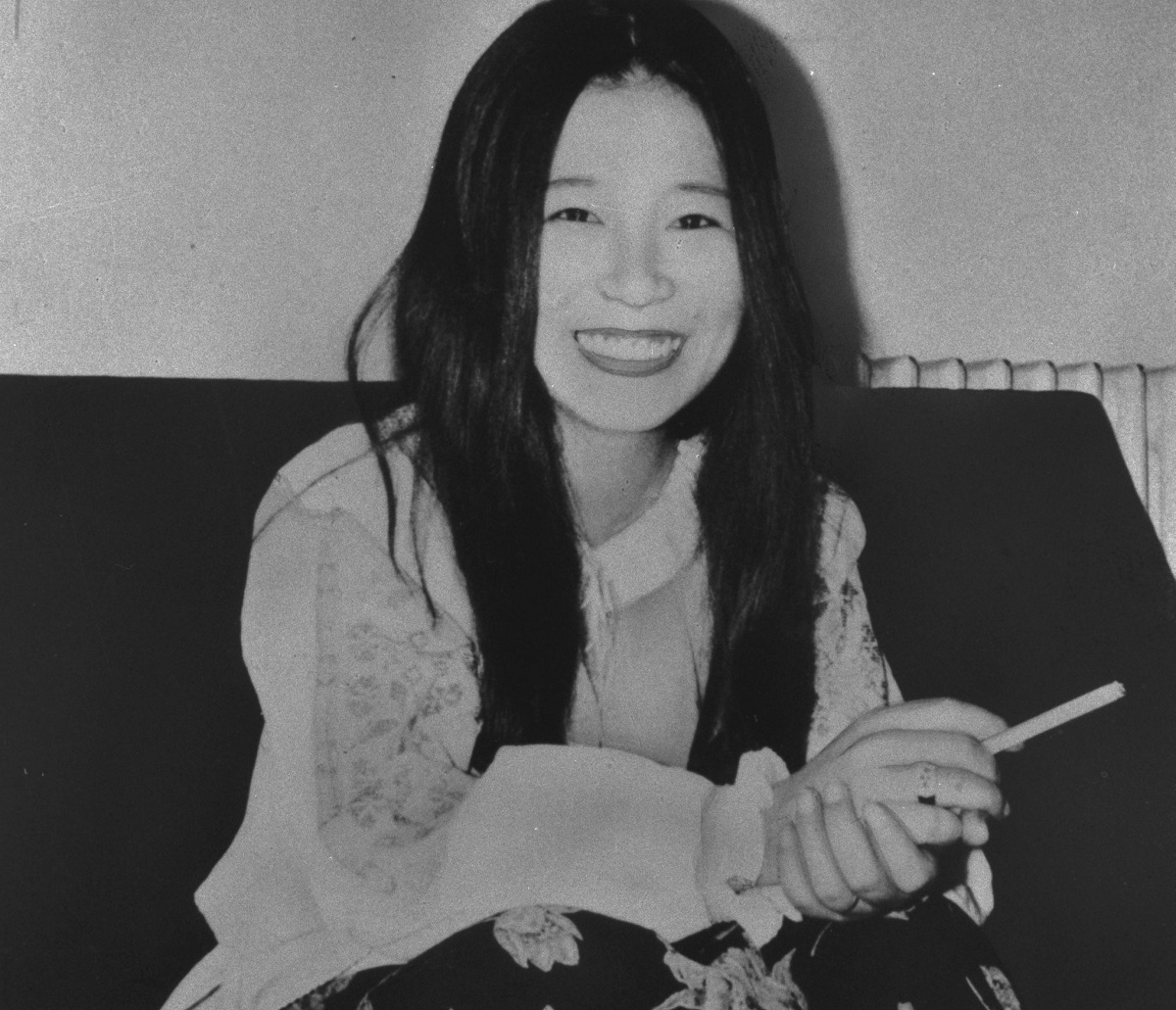

中東の某所に潜伏中、雑誌「朝日ジャーナル」の単独取材に応じた日本赤軍最高幹部・重信房子=1981年7月4日

中東の某所に潜伏中、雑誌「朝日ジャーナル」の単独取材に応じた日本赤軍最高幹部・重信房子=1981年7月4日重信が国外へ向かった理由はもうひとつある。新しいリーダー、森恒夫と意見が合わなかったのだ。森は1969年にいったんブントを離れ、赤軍派の結成には参加していない。あいつぐ幹部の逮捕、国外脱出などによる人材不足で復帰させられていた。70年12月には、リーダーの堂山道生も組織を去ったため、森がリーダーの地位に就いていた。

森に対する強い抵抗感は、重信の「アラブ行きの背中を押した」。「森さんのリーダーシップのもとで活動することは、お互いにとってうまくいかないだろうと思ったからだった」(重信前掲書)。森は重信を止めようとしたが、彼女は聞き入れなかった。

1971年の春、重信と奥平は、彼の地でPFLP(Popular Front for the Liberation of Palestine パレスチナ解放人民戦線)に連絡を取り共闘を申し込んだ。ふたりは当初熱心に赤軍派をはじめ日本新左翼の考え方を伝えたが、理論的な主張は戦闘の現場では些末なことでしかなかった。世界の革命組織と交流する国際根拠地で、闘いはもっと実務的な自己犠牲を求めた。奥平と岡本公三と安田安之がイスラエルのロッド国際空港で自動小銃Vz58を乱射したのは、その1年後のことである。

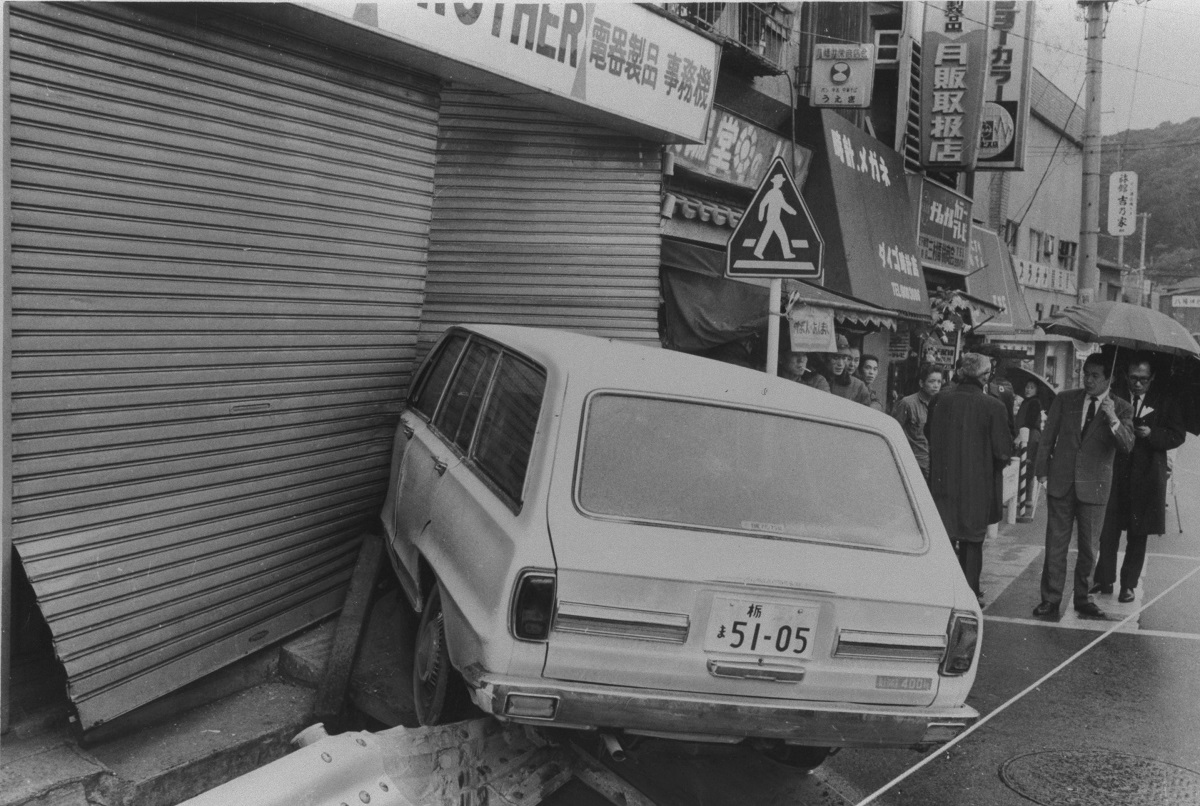

1971年2月17日、革命左派のメンバー6人は、真岡市の塚田銃砲店から散弾銃10丁、空気銃1丁、散弾実包2000発を奪った。うち2人は東京都北区赤羽で逮捕され、残りの4人は潜伏していた永田洋子・坂口弘と共に新潟県長岡市へ向かい、さらにスキーヤーに扮して北海道へ渡った。銃奪取の目的は、3日後横浜地裁に出廷する川島豪議長の奪還にあったが、1都6県に及ぶ警察の大規模な包囲網の前で、奪還作戦は諦めざるをえなくなった。

栃木県真岡市の銃砲店銃奪取事件で、検問を突破した後、店に突っ込んだ革命左派のメンバーが乗っていたライトバン=1971年2月17日

栃木県真岡市の銃砲店銃奪取事件で、検問を突破した後、店に突っ込んだ革命左派のメンバーが乗っていたライトバン=1971年2月17日札幌でシンパの家を泊まり歩き、定山渓の雪の下に銃を埋めたのは2月26日である。彼らはその2日後、重信房子がレバノンへ向かって飛んだことを知る由もなかった。

札幌でようやく見つかった安アパートに6人は閉じこもった。小さな石油ストーブを囲み、衣類をすべて着こんで寝た。寝具は永田の電気毛布1枚だった。共同トイレだったので、6人もの人間が一緒にいることを察知されないよう洗面器で用を足し、流しに捨てた。

唯一の楽しみは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください