2020年02月22日

高校2年の冬から、私は仲間たちとささやかな政治活動を始めた。その中のひとりが、中学時代の友人のWという男を引き合わせてくれた。門扉の装飾など小さな鉄製品をつくる町工場の倅だった。工業系大学の付属高校で活動を始めたもののうまくいかず悶々としていた。

1970年の晩秋、私たちはそろそろ学校に居場所がなくなっており、Wの部屋はまことに居心地のいい“アジト”になった。ガリ版の道具を一式持ち込んで、ビラやステッカーをつくったりするときは、器用な彼がこっちの素人技を見かねて手伝ってくれた。

文化の面でも少しだけ私たちの先を行っていたから、よく買ったばかりのレコードを聴かせてくれた。それを楽しみにしているところもあったような気がする。

印象に強く残っているのが浅川マキと「休みの国」だ。浅川マキの方は、1970年秋にリリースされたばかりの『浅川マキの世界』だったのだろう。「夜が明けたら」や「かもめ」は彼の部屋で初めて聴いた。

そして「休みの国」という不思議な名前のグループは、その名前に負けず劣らずの不思議(異様と言っても大げさではない)な曲を演奏していた。たとえば、フルートの抒情的なイントロから始まる「第五氷河期」にはこんな歌詞がついている。

凍てついた地上の パニックの中で

嘘をつかれて 忍び泣く

言い伝えはあったよ でも夢はなかった

いつまでも 影だけが

さまよい歩く この地上

読みとれるだけの文字と

聞きとれるだけの言葉

世の中は出来ているのさ

お前は生きていたか

汗は流れたか

いつまでも 影だけが

さまよい歩く この世界

関西から始まったフォークソングブームは、すでに東京の高校生にも伝わってきていたが、こんな謎めいた言葉を口にする演奏者にはお目にかかったことがなかった。

幽鬼のような影だけがさまよう氷河期の「この世界」。擦れかかった記号でようやく把捉できる記号に支えられた「この世界」。そこには言い伝えはあっても夢はないという。1968年から69年にかけて、カウンター・カルチャーの波は終末論の色合いを帯びるようになっていたから、「この世界」を仮象のものと見る感受性は私たちにも共有されていた。だから「言い伝え」とは、「あの世界」への強行的移行の事績と読めた。象徴と暗喩に富んだ詞句は、私たちのような半ちくの政治少年にも十分な妄想を与えてくれた。

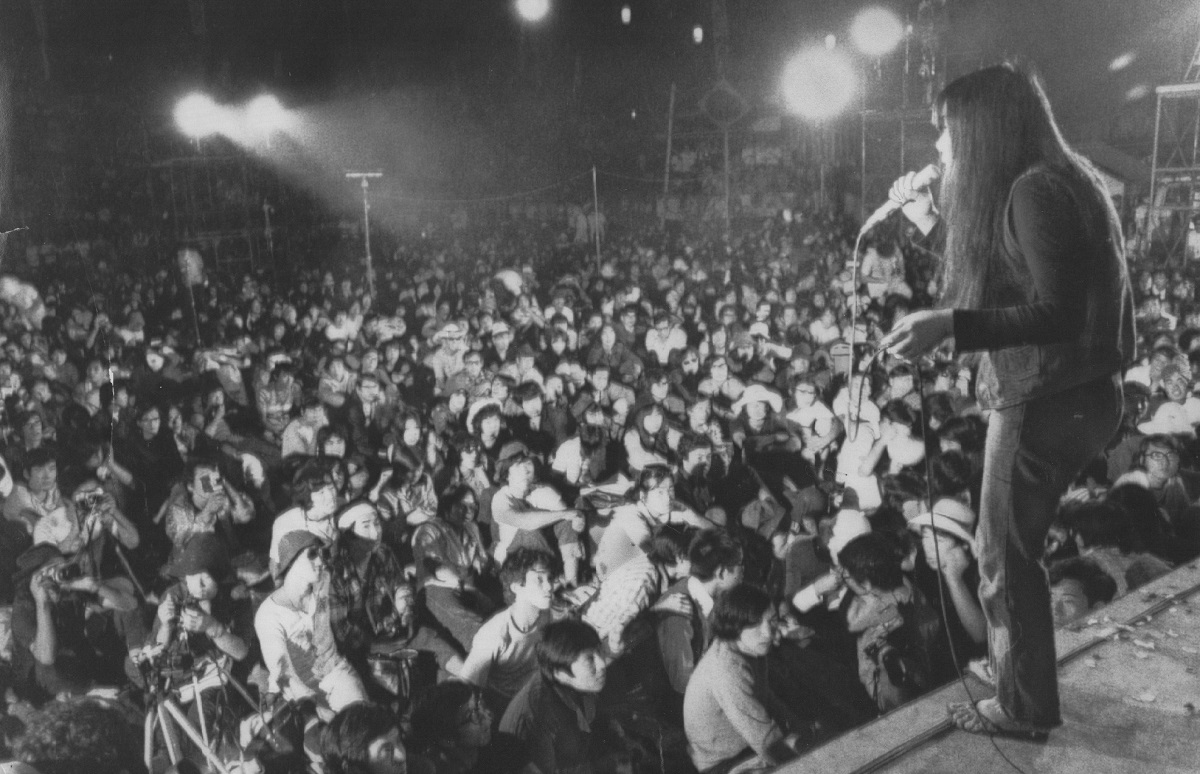

1971年8月、中津川フォークジャンボリーで歌う浅川マキ=岐阜県坂下町

1971年8月、中津川フォークジャンボリーで歌う浅川マキ=岐阜県坂下町「休みの国」は高橋照幸のバンドである。ただバンドといっても固定的なユニットではない。最初にレコードを吹き込んだメンバーは、高橋(ボーカル、アコースティックギター)の他は、谷野ひとし(ベース)、つのだひろ(ドラムス)、木田高介(キーボード、フルート、トランペット)、遠藤賢司(ハーモニカ)。谷野・つのだ・木田は解散宣言(1969年7月)直前のジャックスのメンバーである。ちなみにジャックスのリーダー、早川義夫は演奏に参加せず、高橋と連名でレコーディングディレクターを務めている。

浜松西高から和光大学へ進んだ高橋照幸は、そこで知り合った谷野を介してジャックスに出会った。彼らの音楽に影響されながら、曲や詞を書き、彼らの演奏で歌ってみた。最初の機会は、1969年3月、河口湖畔の合宿だったらしい。運転手として同行した高橋は、練習の合間にジャックスのメンバーをバックに自作曲をテープに録音している。

そのテープがジャックスの所属していた高石事務所の秦政明の興味を引いた。高石事務所はインディペンデントレーベルのURC(アングラ・レコード・クラブ)を設立しており、このレーベルの新譜に抜擢されることになったのだ。4月、アオイスタジオでレコーディングが行われ、6月にはURC会員第3回配布分の『休みの国/岡林信康リサイタル』として世に出た。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください