映画『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』をめぐって

2020年03月19日

三島由紀夫が1960年代の新左翼にある種のシンパシーを抱いていたことは間違いない。新左翼は世界同時革命を標榜し、一国革命を是とするスターリン主義に反対すると同時に、大学当局や既成左翼となれ合う「知識人」を手厳しく批判したからだ。「知識人」は、三島にとっても不倶戴天の敵のような存在だった。

今の若い世代にとって、「知識人」は死語の類だろうが、1960年代までその言葉はオーラに包まれていた。「知識人」はある特定のジャンルに詳しい専門家にすぎないのに、彼らの知性がときに示す批評的機能は過大評価されることもあった。特にマルクス主義が権威を持ち、彼らがそちらへ近づくようになってその傾向は強まった。欧米同様、戦後日本でも同様の現象が出現し、「知識人」のプレステージは今では信じられないほど高かった。

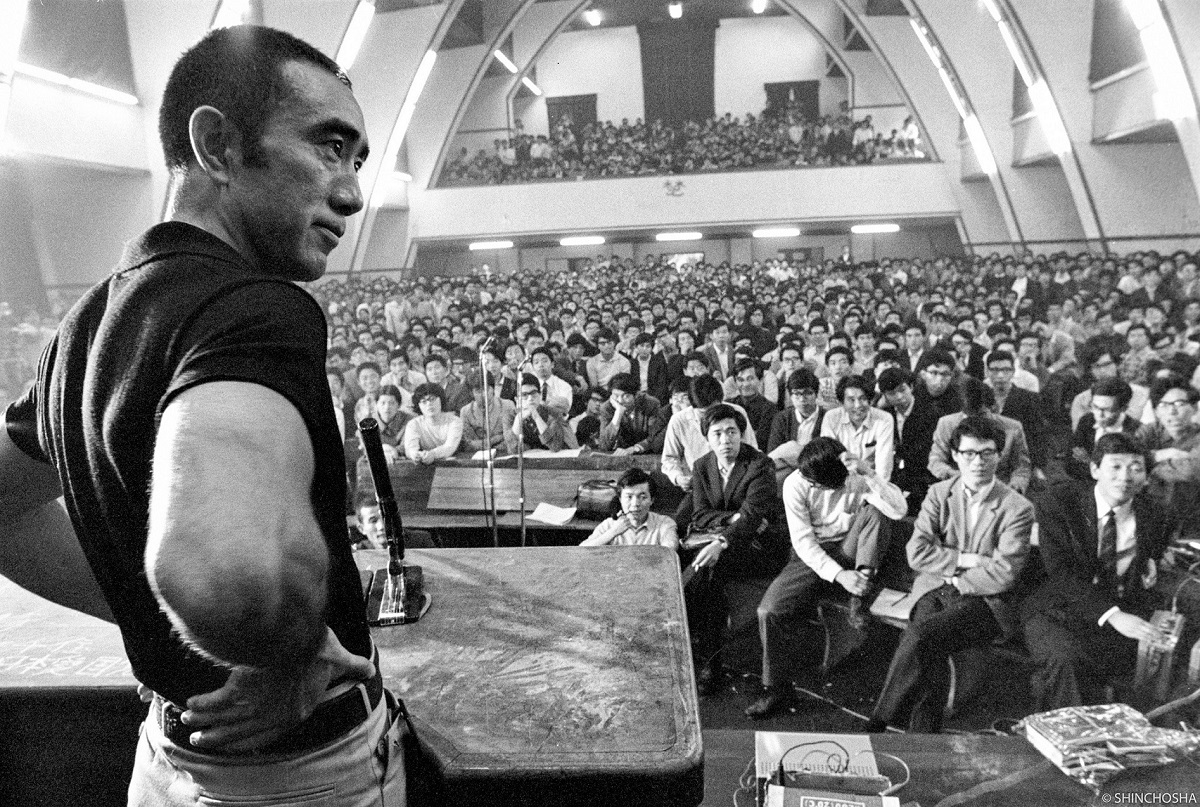

しかし三島は彼らが大嫌いだった。多くが大学教師という安定した地位に就きながら、舌の先であれこれの批判的言辞を吐くのが許せなかった。だから三島は、「大正教養主義からきた知識人の自惚れというものの鼻を叩き割った」新左翼学生の功績を絶対に認めると言い放ったのである。1969年5月13日、東京大学教養学部900番教室。「三島由紀夫vs東大全共闘」と名指された公開討論会でのことである。

3月20日に封切られるドキュメンタリー映画『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』は、この日900番教室でカメラを回したTBSが保管していたフィルムをもとに制作された作品である(監督:豊島圭介)。当日の150分に及ぶ討論に多少の編集を加えた上で、現場にかかわった元東大全共闘の3人、元盾の会(三島が創設した民間防衛組織)の3人のほか、平野啓一郎、内田樹、小熊英二などのコメントを挿しはさむことで、「50年目の真実」を多角的に捉えてみせた(上映時間108分)。

『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』 3月20日より「TOHOシネマズ シャンテ」ほか全国公開 ©SHINCHOSHA

配給:ギャガ

『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』 3月20日より「TOHOシネマズ シャンテ」ほか全国公開 ©SHINCHOSHA

配給:ギャガ

最大の見ものは、厚い胸板に黒いポロシャツをまとった三島の身体つきと、対照的に稠密(ちゅうみつ)なロジックをていねいに展開してみせる言葉つきである。「左翼と右翼」という、えてして紋切型になりかねない「対決の場」をそれなりに知的でユーモラスなダイアローグに仕立ててみせたのは、三島のよく訓練されたファシリテーション能力だった。

一方の全共闘側にも何人かの「役者」がいた。詰め襟の学生服姿の木村修、よれよれの丸首セーターで赤ん坊を背負って登場する芥正彦、ピンストライプの洒落たスーツを着た小阪修平。1969年に刊行された『討論 三島由紀夫vs.東大全共闘――美と共同体と東大闘争』で、「全共闘A」「全共闘C」「全共闘H」と表記された人物たちは、スクリーンから音声と表情を通して、印刷された言葉とはまったく異なる印象を送りつけてくる。この衝撃的な映像体験も本作の大きな魅力である。

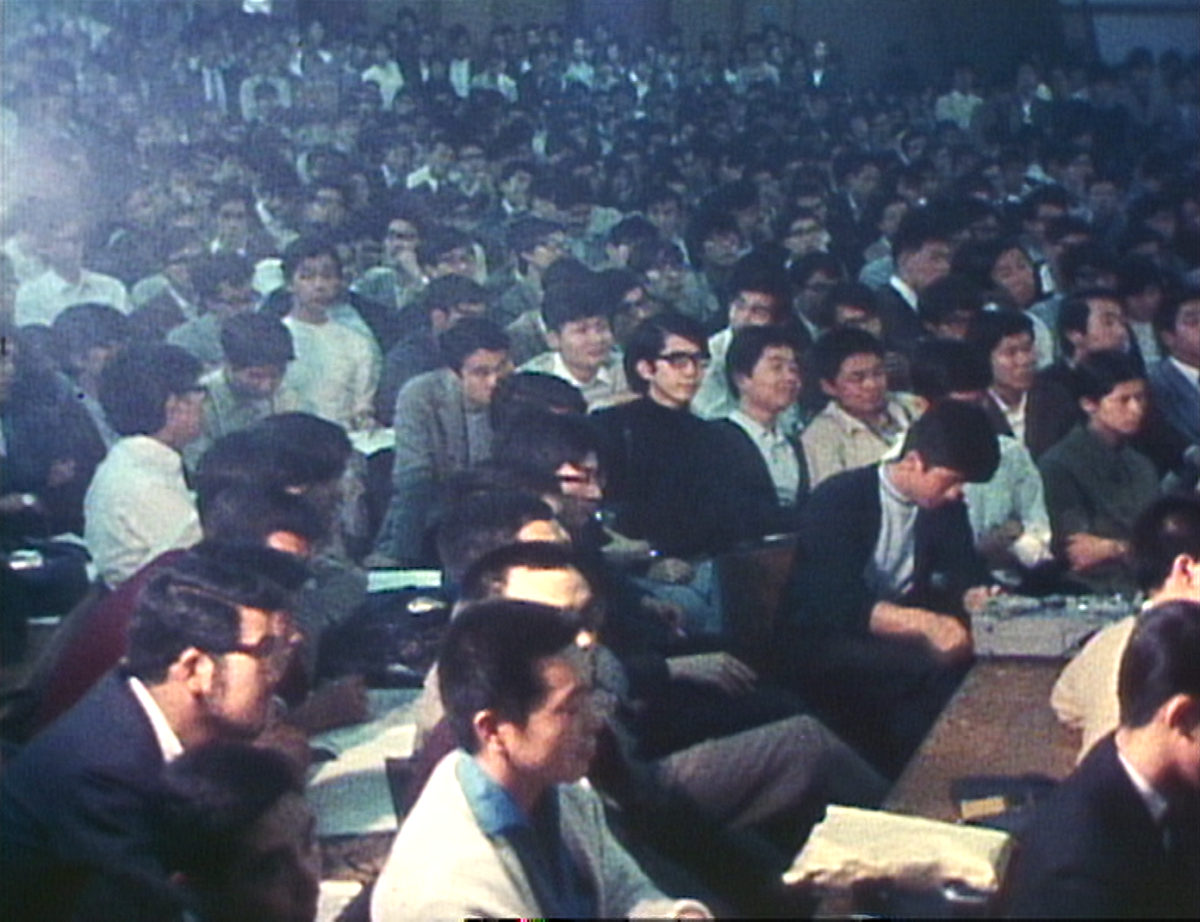

会場には1000人を超える学生が詰めかけている。彼らが期待しているものが一体何なのか、三島にも全共闘にも分かっていない。室内に漂っているのは、緊迫感に軽い倦怠感をまぶしたような空気だが、すべての眼差しは舞台上の三島を捉え続けている。

© 2020 映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会

© 2020 映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会口を開いた三島は、モーリアックの小説「テレーズ・デスケルゥ」を引き、夫を毒殺しようとしたテレーズの言葉「亭主の目の中に不安を見たかったからだ」に重ねてこう語る。「諸君もとにかく日本の権力構造、体制の目の中に不安を見たいに違いない。私も実は見たい。別の方向から見たい」。内田樹がコメントしたように、三島はこうして全共闘を含む1000人の学生に自ら歩み寄り、共感を示し、あわよくば説得しようと態勢を整えた。

この映画の「ストーリー」を本稿で書く必要はないだろうし、そもそも通常の映画のような脚本や演出があるわけではない。ただし、全体を通して大きな論点がふたつあったことは述べておいていいだろう。

そのひとつは空間と時間をめぐるものだ。もっと具体的にいえば「解放区」の問題である。三島は「解放区」という空間の価値は、その持続能力によって測られるのかと問いかける。歴史は持続ではないのかという三島の問いに対し、芥はこう答える。

持続じゃないでしょう。むしろ可能性そのものの空間のことでしょう。おそらく自由そのもの。ところが人間というものは自由に直面するとそこで敗退してしまうという、そういう文明の習慣が身についてしまったということでしょうね。それを明らかにしたということでしょう。だからまだ全共闘のバリケードにしろ何にしろ一つの歴史の認識の一形態として、狙撃銃的な認識でなくて、散弾銃による走りながらの認識。サルトル以後の認識の形態だと思う。(『討論 三島由紀夫vs.東大全共闘――美と共同体と東大闘争』、1969)

© 2020 映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会

© 2020 映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会芥は身体を起点とした演劇空間の創出を目指していた。新左翼用語とは異なる、彼の独特の言葉遣いこそ、この日の討論会に「破格」をもたらした第一要因だった。三島は芥(のような人物)の登場を予測していなかっただろう。前年から一橋大学、早稲田大学、茨城大学などで学生とのティーチ・インを行っていたが、芥のように難解な言葉を操る学生はいなかった。会場の学生たちにも、正確な意味は理解不能だったはずだ。

それでも現場にいた者たちは、彼の言葉の群れが指し示す「方角」は了解できたのではないか。全共闘運動が投げかけたテーマには、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください