映画『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』から自決への道

2020年03月24日

新型コロナのおかげで、映画館はどこもすいているのに、映画『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』は公開初日の3月20日に日比谷で見たが満席だった。

映画館の周辺も、ロビーも客席も、マスクをしている人ばかりなので、まるで「集会」に来たみたいだった。この時期に公開するのは数カ月前に決まっていたはずだから、みんながマスクをつける状況になったのは偶然なのだが、天に意思があるかのようだ。

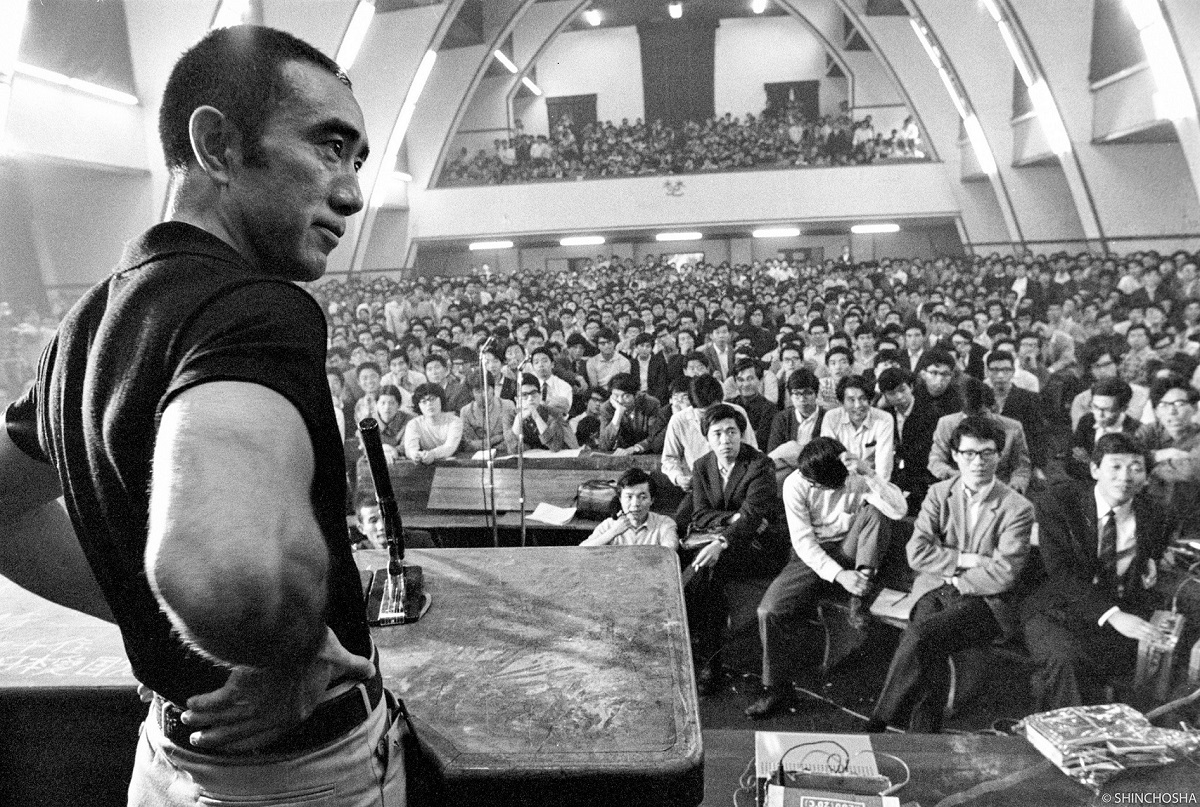

拡大『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』 3月20日より「TOHOシネマズ シャンテ」ほか全国公開 ©SHINCHOSHA 配給:ギャガ

拡大『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』 3月20日より「TOHOシネマズ シャンテ」ほか全国公開 ©SHINCHOSHA 配給:ギャガ

1969年5月13日に、三島由紀夫が東大駒場キャンパスで、東大全共闘と討論会を開いたことは有名で、その翌月には新潮社が本にしている(後、角川文庫『美と共同体と東大闘争』)。したがって、討論会の中身は、「この映画によって初めて全貌が明らかになった」わけではない。しかし、活字と映像とは、やはり大違いだった。

なんといっても、最大の発見は、三島由紀夫がとても楽しそうだったことだ。右翼の三島と、左翼の全共闘――まさに、敵同士の対決、激論のはずだ。それなのに、三島は終始、楽しそうなのだ。

司会をしている学生は緊張しているが、三島には、任侠映画の高倉健のように敵地に単身乗り込んできた、という悲壮感も昂揚感もない。

まず、そこは「敵地」ではなかった。三島にとって東大は母校であり、そこは懐かしい場所なのだ。思想的・政治的には敵対しているかもしれないが、東大全共闘の学生たちは、彼にとっては後輩である。一種の同窓会気分が、三島からは感じられる。

当時の三島は、私的軍隊である楯の会を結成し、そこには学生が集っていた。自衛隊の体験入隊などでともに汗を流し、同じ釜の飯を食った同志たちだ。しかし、彼らは東大生ではない(会員全員の大学を確認していないが、早稲田が多く、東大生の有名会員はいないはずだ)。

三島を尊敬し、崇拝している学生たちは、「三島先生」と呼び、そこには師弟関係しかない。対等に議論できる関係はなかっただろう。

自分を崇拝してくれる青年たちに囲まれているのは、三島には居心地のいい空間だったかもしれないが、物足りなさも感じたのではないか。

そこに、母校の東大から、討論会への誘いがあった。思想的・政治的には相容れないが、三島は、対等に論じあえる相手を得たことに、明らかに喜びを感じている。東大という空間と、後輩たちとの討論という時間を、三島は楽しんでいる。

三島が楽しいんでいるのも「発見」だったが、この映画での違和感というか衝撃は、男しか出てこないことだ。

壇上で三島と討論するのも男子学生だけだし、客席にいる1000人近い学生も、男子ばかり

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください