お決まりの「亡くなってから焦る」はもうやめよう

2020年04月01日

コメディアンの志村けん氏が、新型コロナウイルスによる肺炎が原因で、2020年3月29日に亡くなりました。国民的コメディアンとして長年テレビで活躍していた彼に対して強い思い入れのある人は多いようで、日本どころか海外にも大きな衝撃を与えています。

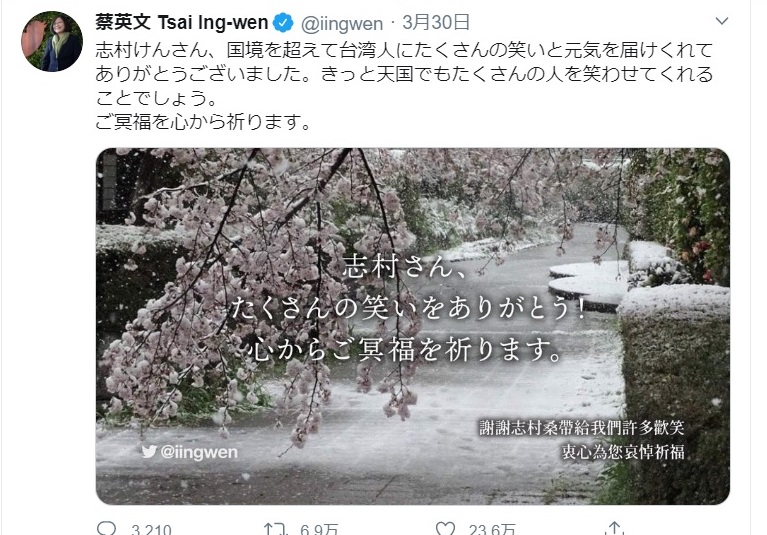

台湾の蔡英文総統も自身のツイッターに志村けんさんを追悼する文章を日本語で投稿した

台湾の蔡英文総統も自身のツイッターに志村けんさんを追悼する文章を日本語で投稿した日本は3月下旬までで新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による死亡者数が欧米諸国や中国、イラン等に比べて圧倒的に少なく、この時点で人々の危機感もあまり高まっていないように見えました。

自粛要請の中でも、いつも通り会社の上役たちは社員を満員電車に乗せて通勤させ、桜の名所はお花見で賑わい、一方で、買い溜めのためにスーパーでは長い行列が発生するという矛盾した現象も各地で起こっています。

不要不急の外出に罰金を科したり、都市のロックダウン(封鎖)を実施して厳戒態勢をとる国々と比べて、日本社会の雰囲気はとても緩く、海外在住の日本人からは心配の声が続々と寄せられていました。

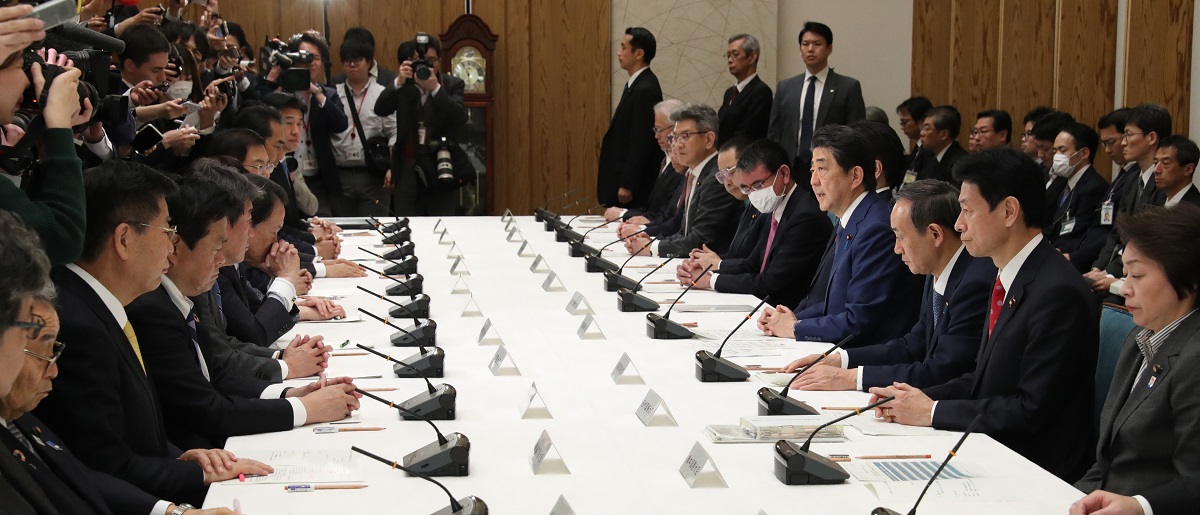

危機感が足りなかったのは政界も同様です。4月1日以降はようやくマスクをする閣僚も目立ち始めましたが、それまでは政治家自身も全く「ソーシャル・ディスタンス」を保とうという意思を見せず、「政府対策本部」の会議ですら、密集・密接した空間で、いつクラスターになってもおかしくないようなスタイルで続けられていました。

3月26日の政府対策本部の会合は、こんな「密集」「密接」した空間で開かれていた

3月26日の政府対策本部の会合は、こんな「密集」「密接」した空間で開かれていた菅官房長官が沖縄を訪問して有権者と握手する写真にも大変驚かされましたが、極めつけは安倍昭恵氏による芸能人とのお花見集合写真の流出でしょう。これでは政府や自治体が外出を控えるよう要請しても何の説得力も無く、国民の危機感が高まらないのも無理はありません。

日本の死亡者数が他国よりも比較的少ない理由は、専門家の意見も分かれるところで私には分かりませんが、爆発的感染拡大の危険性自体はどこの国でも変わりなく、日本もいつイタリアやスペインのような状況に陥っても不思議ではないでしょう。

そのような中、志村けん氏死亡のニュースが舞い込んできたことで、「新型コロナウイルスは本気でヤバイ!」と気が付いた国民もようやく増えたように感じます。実際、志村氏が亡くなった翌日、2020年3月30日のTwitterでは、「事の重大さ」や「コロナの恐ろしさ」がトレンドワードに入っていました。

ですが、私としては正直なところ「また毎度同じパターンか」という印象です。たとえば、児童虐待の問題は昔から指摘され、たくさんの被害者がいたにもかかわらず、抜本的な対策はずっと放置されてきました。目黒の女児虐待事件というセンセーショナルなことが起こって、行政がようやく対策に乗り出した例は、記憶に新しいと思います(※児童虐待防止法は改正後の今でもまだ不十分だと思います)。

他にも、桶川ストーカー殺人事件にしても、元電通・高橋まつりさんの過労自殺にしても、その前から膨大なストーカーやブラック労働の被害者が発生しているのに、「センセーショナルな死」が起こってようやく真剣に対策が練られています。

志村けん氏に限らず、亡くなった人たちの命は二度と戻ることはないのですから、「対策は センセーショナルに 死んでから」という愚かな行為を繰り返すのはもうやめましょうと私は強く言いたいのです。

志村けんさんの死を「消費」してはならない

志村けんさんの死を「消費」してはならないさらに毎度お決まりのパターンなのが、亡くなった人が「感動ポルノ」の道具となってしまうことです。そしてセンセーショナルな死を経ても結局のところほとんど社会が変わらないのです。

本来誰かが亡くなった時は、死を防ぐにはどうすればよかったのかを真剣に考え、その教訓を活かそうという発想が、死者を増やさないための重要なアクションのはずです。それが欠如していると、次の救えたかもしれない命をもみすみす失ってしまうことになります。

ところが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください