江戸時代の物語、絵画から、現代の山村浩二アニメーションへ

2020年04月18日

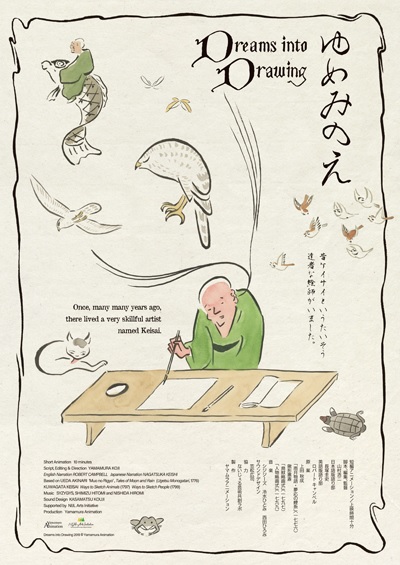

『ゆめみのえ』のポスター

『ゆめみのえ』のポスターこの短編アニメーション映画は、2019年8月、東京・渋谷のユーロライブにて開催された完成試写会で披露された。その後、第23回ニューヨーク国際児童映画祭や、第15回ロサンゼルス国際児童映画祭など数々の国際映画祭に招かれ、20年3月に受賞作が発表された第23回文化庁メディア芸術祭で審査委員会推薦作品として公式セレクションされるなど、早くも高い評価をうけている。

『ゆめみのえ』は、現代のアーティストが研究者とともに古典籍(明治以前に日本で作られた書物)に触れ、そこから新たな創作をする国文学研究資料館の事業「ないじぇる芸術共創ラボ」(この連載の第1回でも紹介)を通して制作された。

山村さんは、江戸時代の二つの古典籍から刺激を受けて、『ゆめみのえ』を作った。

一つは、上田秋成(うえだ・あきなり)が書いた短編物語集『雨月物語(うげつものがたり)』の中の一編「夢応の鯉魚(むおうのりぎょ)」。もう一つは、絵師・鍬形蕙斎(くわがた・けいさい)が描いた絵手本『略画式(りゃくがしき)』シリーズである。

この作品を通して、今回は、絵が「生命」を持つ、不思議な世界へとご案内したい。

『ゆめみのえ』の完成試写会で話す(左から)ロバート キャンベルさん、山村浩二さん、長塚圭史さん=2019年8月、東京・渋谷

『ゆめみのえ』の完成試写会で話す(左から)ロバート キャンベルさん、山村浩二さん、長塚圭史さん=2019年8月、東京・渋谷『ゆめみのえ』

語り部:長塚圭史、英語語り部:ロバート キャンベル

音楽:シジジーズ

サウンドデザイン:笠松広司

2019.08/10分10秒/日本/5.1ch/ステレオ/ビスタ/4K

公式ページはこちら、予告編、DVD情報

『ゆめみのえ』のモチーフの一つ、「夢応の鯉魚」は、次のようなお話だ。

平安前期、延長(923~931年)のころ、今の滋賀県にある三井寺に、鯉を愛する興義(こうぎ)という僧侶がいた。

彼は鯉を描く名人で、時には夢の中で水中に入り、魚たちと遊び、起きてその様子を描いた。その絵を「夢応の鯉魚」と名付けた。ある年、興義は病死したが3日後に生き返り、人々を集めて、自分が鯉になって琵琶湖を遊泳し、ついに釣り上げられて鱠(なます、生の魚肉を細かく切って酢で調味したもの)にされそうになった、という夢幻の話を語った。

実際に亡くなる直前、興義はそれまでに描いた絵を湖に散らし捨てた。すると、鯉が抜け出して泳ぎ去ったため、鯉の絵は後世に残らなかったという。

この不思議な物語は、江戸時代中期に京都や大阪を中心に活躍した上田秋成(1734~1809)が著した『雨月物語』(安永5年〈1776〉刊)に収められている九つの短編のうちの一つだ。『雨月物語』は、和漢の典籍を素材とした、夢幻と現実が交わる怪異的な作品を収めていて、「夢応の鯉魚」もまた、中国説話の「魚服記」を素材としている。

こういった高度な知識をあやつり、江戸中期に書かれた小説を「読本(よみほん)」という。当時の知識人たちの間で流行したその文芸のなかでも、『雨月物語』は傑作と名高く、愛読され、後の文芸にも大きな影響を与えた。明治以降も、泉鏡花らが愛読して作品に応用したことが知られているし、現代でも映画や漫画などに脈々と受け継がれている。

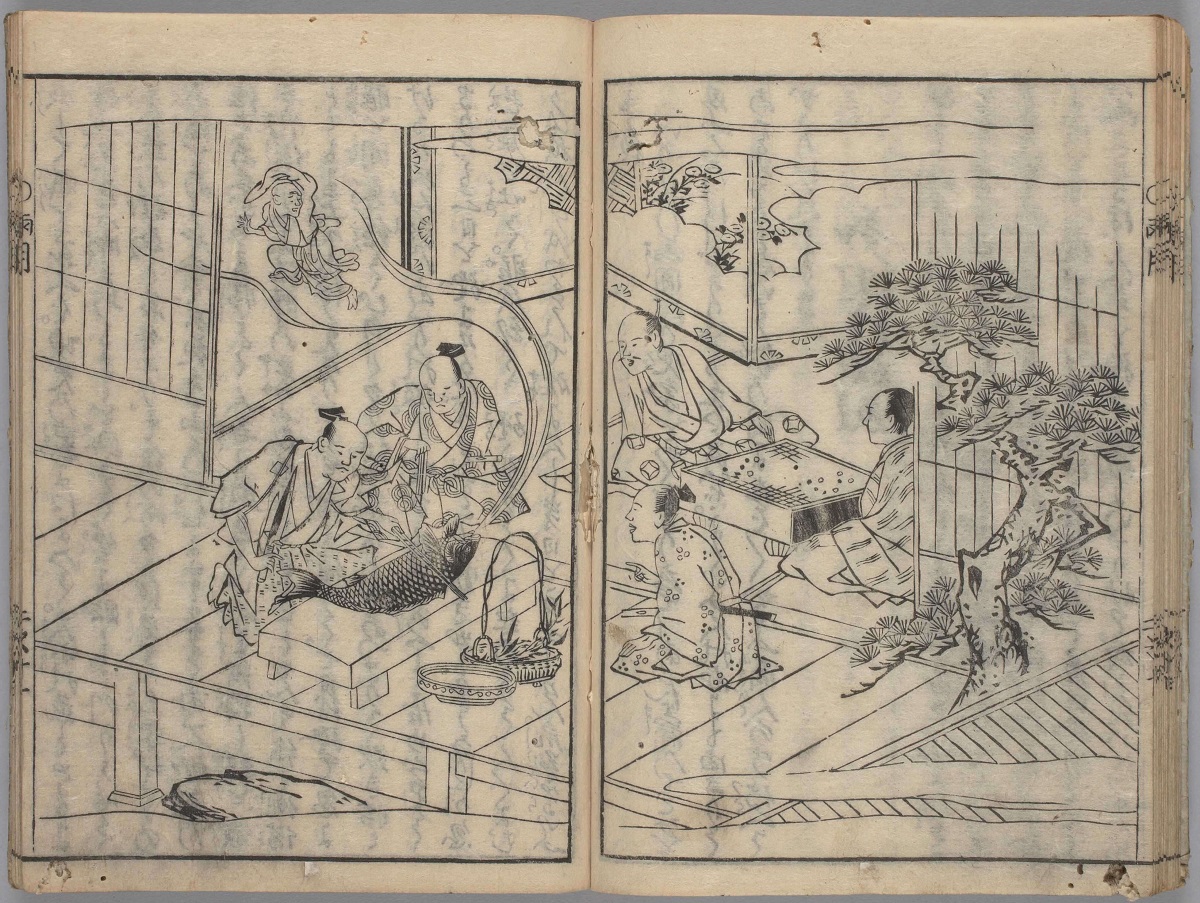

『雨月物語』の中の「夢応の鯉魚」(国文学研究資料館蔵)。鯉になった興義が、料理されそうになって叫び、口から抜け出ている場面

『雨月物語』の中の「夢応の鯉魚」(国文学研究資料館蔵)。鯉になった興義が、料理されそうになって叫び、口から抜け出ている場面「夢応の鯉魚」は、いわゆる「臨死体験」が描かれていてゾッとしたり、鯉になった興義が食べられそうになる緊迫感にハラハラしたりと、手に汗握る要素もあるが、筆者は、興義が鯉になって琵琶湖の水中を自由にめぐるロマンチックな場面が、見どころのひとつだと思っている。

現代語訳で記す。

三井寺近くの湖のさざ波に身をゆらゆらと乗せて、志賀の入江の水際を泳ぎ遊べば、裳裾を濡らして浅瀬を歩く人の足の往来に驚かされ、比良(ひら)山の高い峰が影を映す、深い水底に思いきり潜ってみれば、身を隠しにくいという堅田(かただ)の漁火が美しく輝いて、ついふらふらと惹きつけられて行くのも夢心地。

真っ暗な夜中になって、その名も同じ夜中の入江に影宿す月は、明るく鏡山の峰にかかって鏡のように清みわたり、八十(やそ)の数多い湊湊の隅々まで照らし出される光景の口に尽くせぬおもしろさ。

伊吹山から吹き下ろす朝風に夜が明けて、朝妻の湊から漕ぎ出した旦妻舟(あさずまぶね)の櫓(ろ)の音に、蘆間で憩っていた眠りを覚まされ、のどかな矢橋(やばせ)の渡し船の水棹に遊んですいと遁れて、今度は瀬田へ泳いで橋守の足音に追われたのは幾十度(いくそたび)であったことか。

(『新編日本古典文学全集』78、小学館より、抜粋)

歌川広重「近江八景 矢橋帰帆」(国立国会図書館蔵)

歌川広重「近江八景 矢橋帰帆」(国立国会図書館蔵) 歌川広重「近江八景 瀬田夕照」(国立国会図書館蔵)

歌川広重「近江八景 瀬田夕照」(国立国会図書館蔵)しばしば絵画に描かれる近江八景の様子はもちろん、和歌に詠まれる伝統的な名所をふんだんに詠み込むことで、琵琶湖周辺の美しい景色を読者に想像させ、さらに昼から夜へ、そして朝へという時間のうつりかわりを幻想的に描写して、自然の豊かな表情を感じさせる。

しかも魚となった興義の目線で語られることによって、水深く潜って湖底から水面を眺めたり、浅瀬で人の気配に驚かされたりといった、普通であれば得難い感覚を、読者も共有することができるのである。

原文はリズムも心地よいので、文庫本などを手に取られた際には、是非声に出して読んでいただきたい。

「夢応の鯉魚」の最後には、興義が描いた絵を湖に散らすと、本物の鯉になったという不思議なエピソードが記されている。

この「絵が抜け出す」という話は、昔から中国や日本によく見られる。たとえば、鎌倉時代に成立した説話集『古今著聞集』には、こんな話が収められている。

平安前期に活躍した宮廷画家、巨勢金岡(こせのかなおか)が、京都の仁和寺に描いた馬は、朝になると脚に土がついていることがしばしばあり、夜、絵から抜け出して近くの田の稲を食べていることがわかった。馬の絵の目の部分を彫ってなくしてしまうと、田が食い荒らされることがなくなった。

大津絵の「三味線をひく鬼」=旭正秀著『大津絵』(1932年)より、国立国会図書館デジタルコレクション

大津絵の「三味線をひく鬼」=旭正秀著『大津絵』(1932年)より、国立国会図書館デジタルコレクションこのように、古くから、絵画には命が宿ると考えられていたらしく、小説や演劇にはこの話のパターンが数多く見られる。

たとえば、歌舞伎に「大津絵物」という一群がある。

「大津絵」とは、現在でも滋賀県の名産品として知られ、藤娘や鬼の念仏、弁慶といったモチーフを、粗く走り描きした戯画。江戸時代、交通の要所であった大津の追分、三井寺のあたりで売り出し、旅人の土産として人気が高かった。演劇の「大津絵物」では、この絵の中の人物や動物が抜け出して踊ったり、敵と戦ったりする。

今でもよく上演される歌舞伎の『けいせい反魂香』(近松門左衛門作、1708年初演)にも、絵が抜け出して動く話が登場する。

アニメーション映画『ゆめみのえ』はこんなストーリーだ。

ケイサイは、人や動物を活き活きと、とても見事に描く絵師だった。ある日鯉の絵を描いていると眠ってしまい、鯉になった夢を見る。

楽しく泳いでいた鯉は、釣り人に釣られ、城に運ばれていく……。

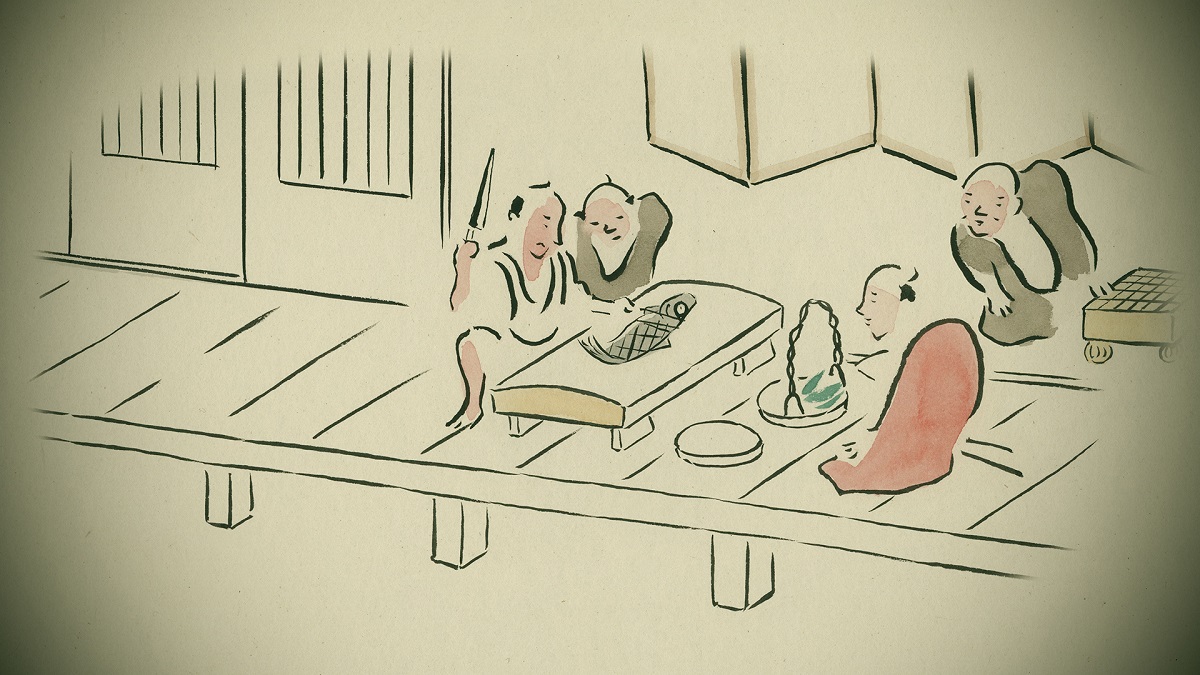

『ゆめみのえ』で、鯉になったケイサイが食べられそうになる場面。前に掲載した『雨月物語』の挿絵を踏襲する=© Yamamura Animation

『ゆめみのえ』で、鯉になったケイサイが食べられそうになる場面。前に掲載した『雨月物語』の挿絵を踏襲する=© Yamamura Animation主人公の「ケイサイ」は、江戸時代中~後期に、主に江戸で活躍した絵師・鍬形蕙斎(1764~1824)がモデルである。はじめ北尾政美(きたお・まさよし)という名で浮世絵師として活躍し、のちに狩野派に入門、津山藩(現岡山県)のお抱え絵師として活躍した。高い実力を有し、当時は葛飾北斎と並び高名な絵師だった。

元々、日本の古典において「夢」がどのように描かれていたのかに関心を持っていた山村さんは、「ないじぇる」で幼い頃に読んだ「夢応の鯉魚」に再会し、主人公の興義に、「夢応の鯉魚」の作者・秋成と同時代に活躍した絵師、蕙斎を重ねたのである。

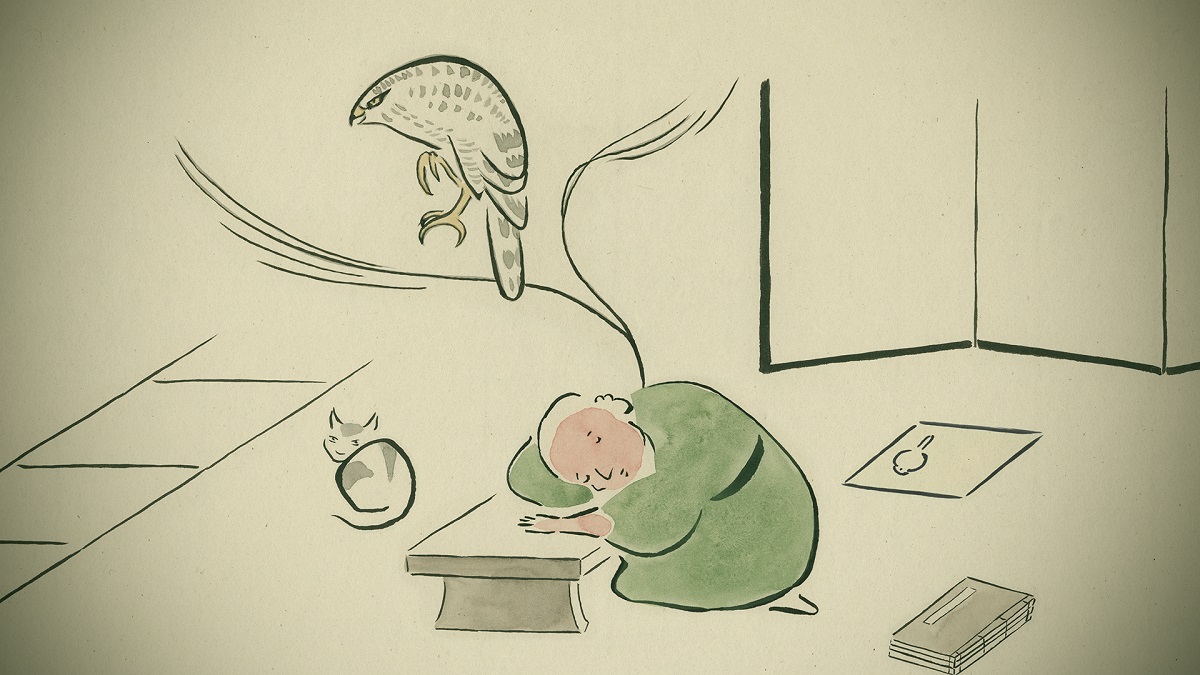

アニメーションには次のようなシーンがある。

ケイサイが写生した鷹のことを想いながらうたた寝をすると、鷹になって江戸の上空を自由に飛行する夢を見る。目覚めたケイサイは、「鷹もおれの夢を見ただろうか」とつぶやく。

昔の日本には、だれかの夢を見るのは、その人が自分のことを想っているからだという考え方があった。絵を描くことで、ケイサイは鷹と心を通わせ、鷹そのものになったのだった。

『ゆめみのえ』で鷹の夢を見るケイサイ=© Yamamura Animation

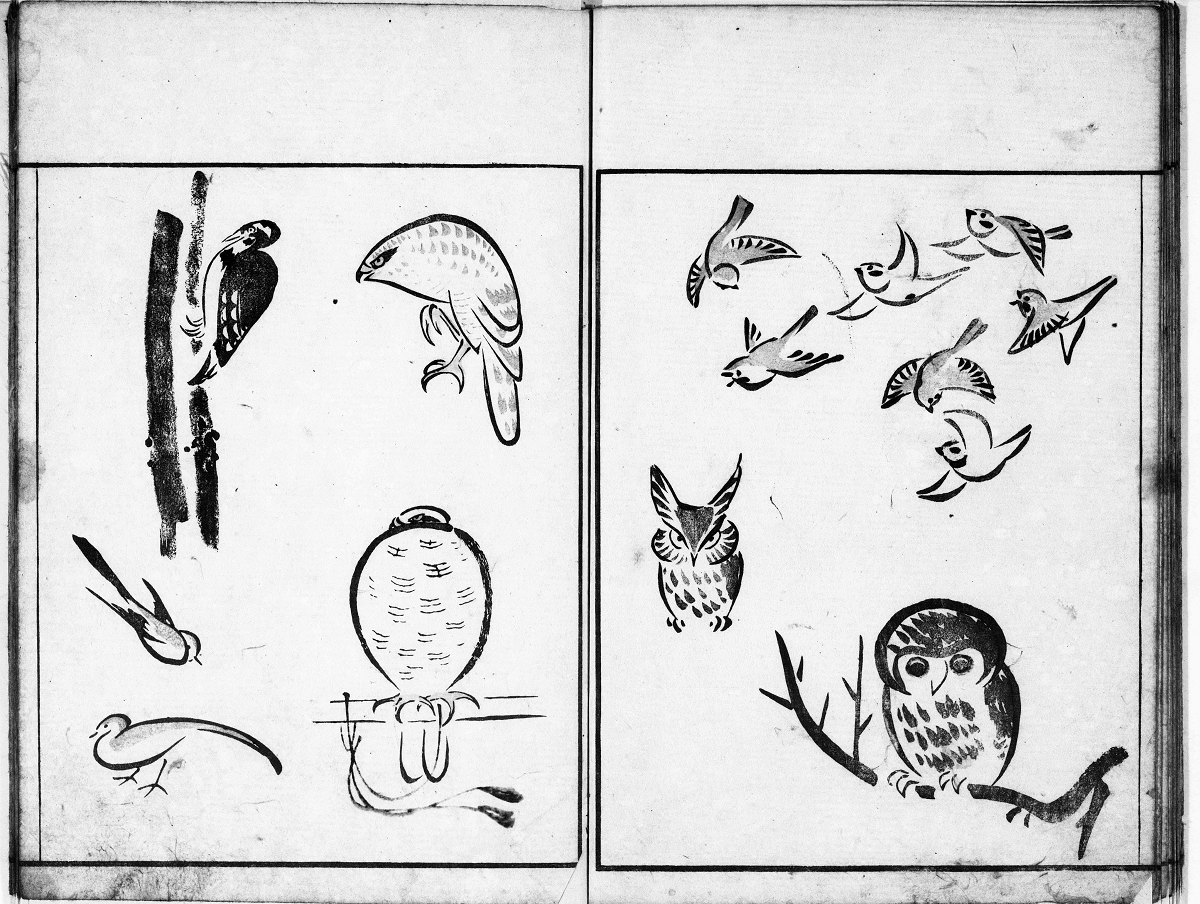

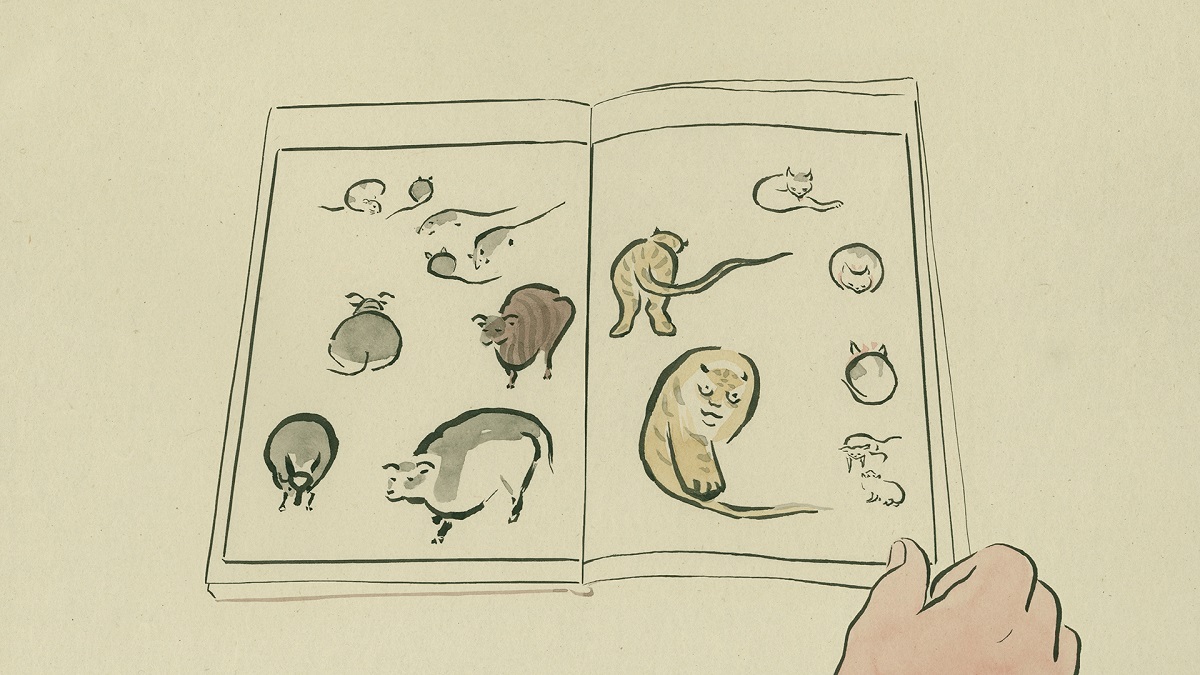

『ゆめみのえ』で鷹の夢を見るケイサイ=© Yamamura Animation『ゆめみのえ』は、蕙斎がシンプルな線で動物をいきいきと描いた絵手本『鳥獣略画式(ちょうじゅうりゃくがしき)』などを、もうひとつの大きなモチーフとしている。

作中に登場する可愛らしい動物などの描写は、山村さんが『略画式』を何度も模写したことで体得したタッチがふんだんに活かされている。

鍬形蕙斎『鳥獣略画式』(国文学研究資料館蔵)

鍬形蕙斎『鳥獣略画式』(国文学研究資料館蔵) 『ゆめみのえ』でケイサイが『鳥獣略画式』のページをめくる=© Yamamura Animation

『ゆめみのえ』でケイサイが『鳥獣略画式』のページをめくる=© Yamamura Animation『略画式』は静止画であるため、アニメーションで表現するには、360度の様子を想像しなければならないのだが、山村さんは模写によって蕙斎の筆運びを理解し、蕙斎の身体と一体化したのだという(この話題は完成試写会で行ったトークセッションで詳細に語られた詳細に語られた。

『ゆめみのえ』のケイサイもまた、生き物をよく観察して、そのものになりきり、いきいきと描く絵師として登場する。

「夢応の鯉魚」の主人公は、絵の名人であり、描く対象の鯉そのものの目を持てる人物だった。鍬形蕙斎もまた、省略された線で対象を鮮やかにとらえる絵を残した。山村さんはその物語と絵をモチーフにアニメーションを作った。山村さんが重ねた模写とは、ただ描き写すことではなく、もとの絵の本質を見極め、その絵、そして描き手と心を通わせることなのだろう。そこに生命が宿るのだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください