ボランティア、傀儡政権、テクノ・ファシズム

2020年04月07日

『反日種族主義』の「ありがたい」解釈に、心地よくなってはならない

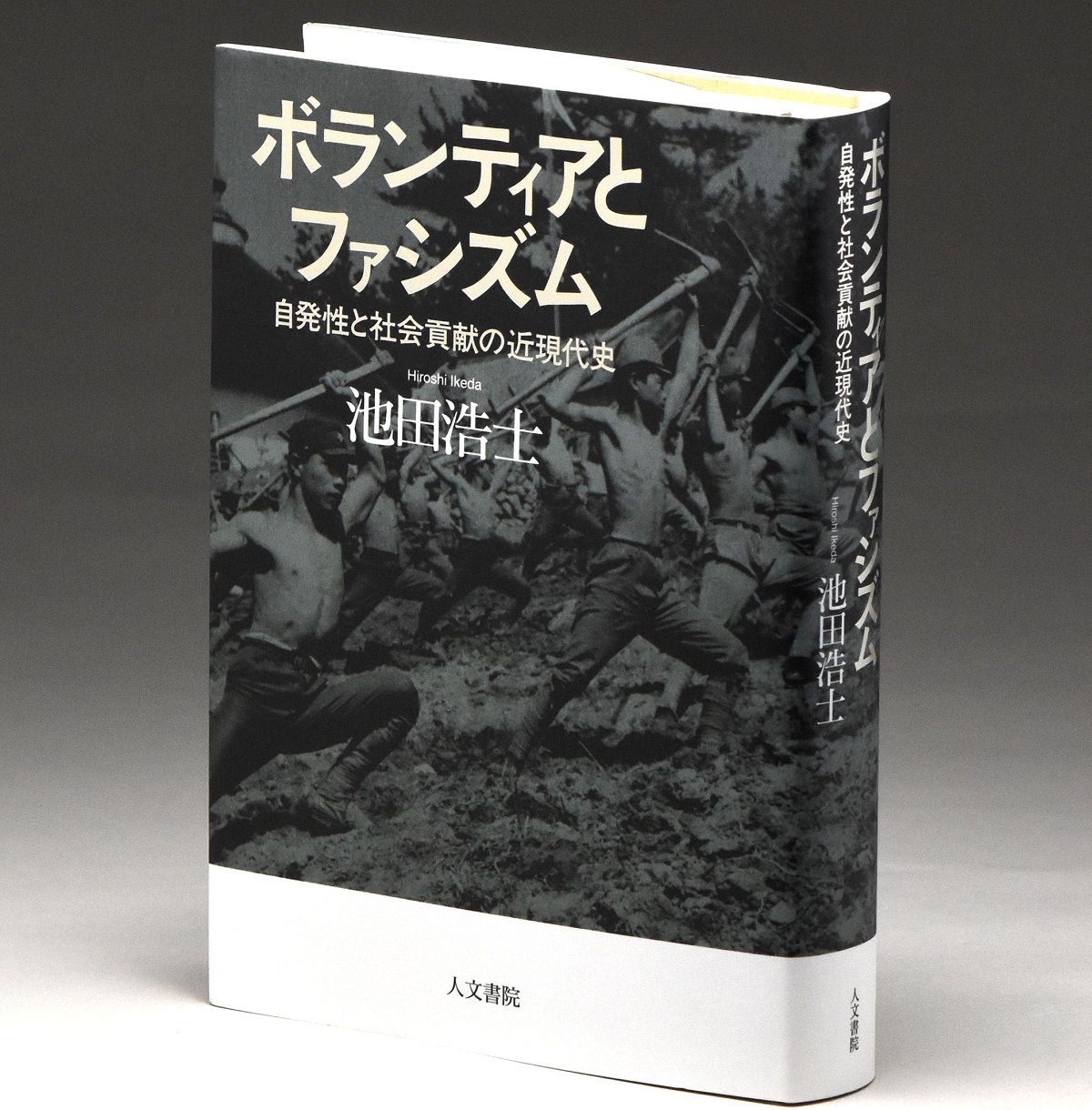

池田浩士『ボランティアとファシズム――自発性と社会貢献の近現代史』(人文書院)

池田浩士『ボランティアとファシズム――自発性と社会貢献の近現代史』(人文書院) ボランティアは、自発的な社会貢献である。ファシズムは、国家が意のままに個人を強制する体制である。この二つは、一見正反対の極にあるものと考えられる。だが実際は、戦前戦中期の日独のファシズム体制は、ボランティアと非常に親和的であった。

世界恐慌が日本経済、とりわけ農業を襲った時、ボランティアは国家に利用され始めた。現地の農業発展の礎たらんと「満蒙開拓団」に応募した移民たちは、「国境を外敵から身をもって防衛するという任務」(P208)を身に帯びていく。国内では、応召された労働者の穴を埋めるために、「勤労奉仕」が推奨→強制された。戦争末期に特攻を志願した兵士たちを含めて、「母国のために」という思いは、どこまでも「主体的」なものと自覚されていたはずだ。

満州に向かう開拓団の出発式=1944年4月、国鉄・上野駅

満州に向かう開拓団の出発式=1944年4月、国鉄・上野駅“日本国家の海外進出と戦争は、巨大災害がさまざまなボランティア活動を生み出したように、多くのさまざまなボランティア活動を生んだ。これらの活動の原点にあった自発性こそが、国による制度化の契機であり基盤だったのである”(P139)

日本は、ファシズムがボランティアを取り込むシステムを、ナチスドイツに学んだ。ヒトラーは、徴兵やボランティアへの動員によって、見事に「失業対策」を完遂した。現在にも共通する社会問題への詭弁的でトリッキーな政策が、ドイツ国民にヒトラーを信奉させたのである。

“ドイツ国民は、その束縛を、嬉々として受け入れたのである”

大正の関東大震災、平成の阪神淡路、東日本大震災後のボランティア活動はすべて、被災者を助けたいという痛切な、主体的な思いから生まれた。池田は、あくまでボランティアは人間にとって大切で、社会にとって必要なことだという。そして、「偶然こそが主体性をつくり、養う」という指摘が新鮮で印象深い。だが一方で池田は、自分は正しい有意義な仕事をしているのだという確信が強ければ強いほど、現実が見えなくなるとも指摘する。

“正しいことをしているのだという感動的な思いが現実を見えなくさせる実例は、ドイツの「帝国労働奉仕」に従事する若者たちや、「国民勤労報告協力令」による「学校報国隊」の日本人生徒たちによっても、私たちに数多く残されています”(P389)

頻発する大災害のたびにボランティアの力を借り、それを今や憚ることも恥じることもない国家が、久しく前から大学の単位を餌に「ボランティア」(この段階ですでに言語矛盾である)を勧奨し、オリンピック開催のために「ボランティア」を奨励→強制する今日、権力が人間の「主体的な思い」をいかに利用しようとしているのかを見定めることが、だからとても重要なのだ。

日中戦争当時、「主体的な思い」を利用された人々も、自分たちが利用されているとは思わなかっただろうし、まして、他国侵略という悪事に加担しているという思いを持つ人もほとんどいなかっただろう。「アジアを西洋から守る」「一歩先んじて近代化した日本が、アジアの救世主となる」という「興亜」の大義を胸に海を渡った人たちは、自分たちの「正義」を決して疑わなかっただろう。そして、「正義」は、往々にして悪意よりも苛烈な暴力のもととなるのだ。

それでも、「正義」と暴力だけでは、現地の抵抗を圧し潰すことは容易ではない。現地の人々の中からも、様々な思惑から植民地化を受け入れ、日本の大陸侵略における大きなアクターとなった「親日派」が生まれ、傀儡政権が成立する。

傀儡政権というと、軍事的暴力に屈して宗主国の言いなりになった弱く情けない人たちというイメージがどうしても先に立つが、実際はさまざまな歴史的要因を背景として生まれた複雑な存在であることを、広中一成著『傀儡政権――日中戦争、対日協力政権史』(角川新書)は教えてくれる。

最も有名な傀儡国家である「満州国」を成立させた関東軍の南下侵攻に伴い、日本は万里の長城の内側にも傀儡政権を打ち立てていった。冀東(きとう)防共自治政府(1935.11.25~1938.2.1、通州・唐山、殷汝耕;括弧内は存続期間、首都、指導者)、中華民国臨時政府(1937.12.14~1940.3.30、北京、王克敏・王揖唐)、中華民国維新政府(1938.3.28~1940.3.30、南京、梁鴻志ほか)、中華民国国民政府(1940.3.30~1945.8.16、南京、汪兆銘)と、それは日本軍の侵攻とともに、南下拡大していき、1945年に終幕する。

汪兆銘・中華民国国民政府主席(右)と乾杯する東条英機首相=1943年3月13日、汪兆銘公館

汪兆銘・中華民国国民政府主席(右)と乾杯する東条英機首相=1943年3月13日、汪兆銘公館時代が下るに従って、傀儡政権は辛亥革命後の中国の正統な政権を名乗るようになっていくが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください