L・G・B・Tと向き合い、大人も共に歩むための回路

2020年04月08日

ラジオ好きなら、「北丸雄二」ときいて「荒川強啓デイ・キャッチ!」を思い出す人は少なくないだろう。2019年3月まで24年間続いたTBSラジオの人気番組で、ほぼ毎週米国から(帰国時はスタジオで)政治の動きや注目すべき話題を伝えてくれた。語り口は優しいけれど、東京(中日)新聞・元ニューヨーク支局長というキャリアならではの取材力と分析力を楽しみにしていた。番組終了は、実に残念(「残念」は、もちろんメインの強啓さんや曜日ごとのコメンテーターの声が聴けなくなったことも同じです)。

しかし北丸さんは、その後もツイッターでほぼ毎日、コメントを続けている。北丸さんのフォロワーからのコメント告知で知ったのが、北丸雄二訳『LGBTヒストリーブック――絶対に諦めなかった人々の100年の闘い』(サウザンブックス社)だ。

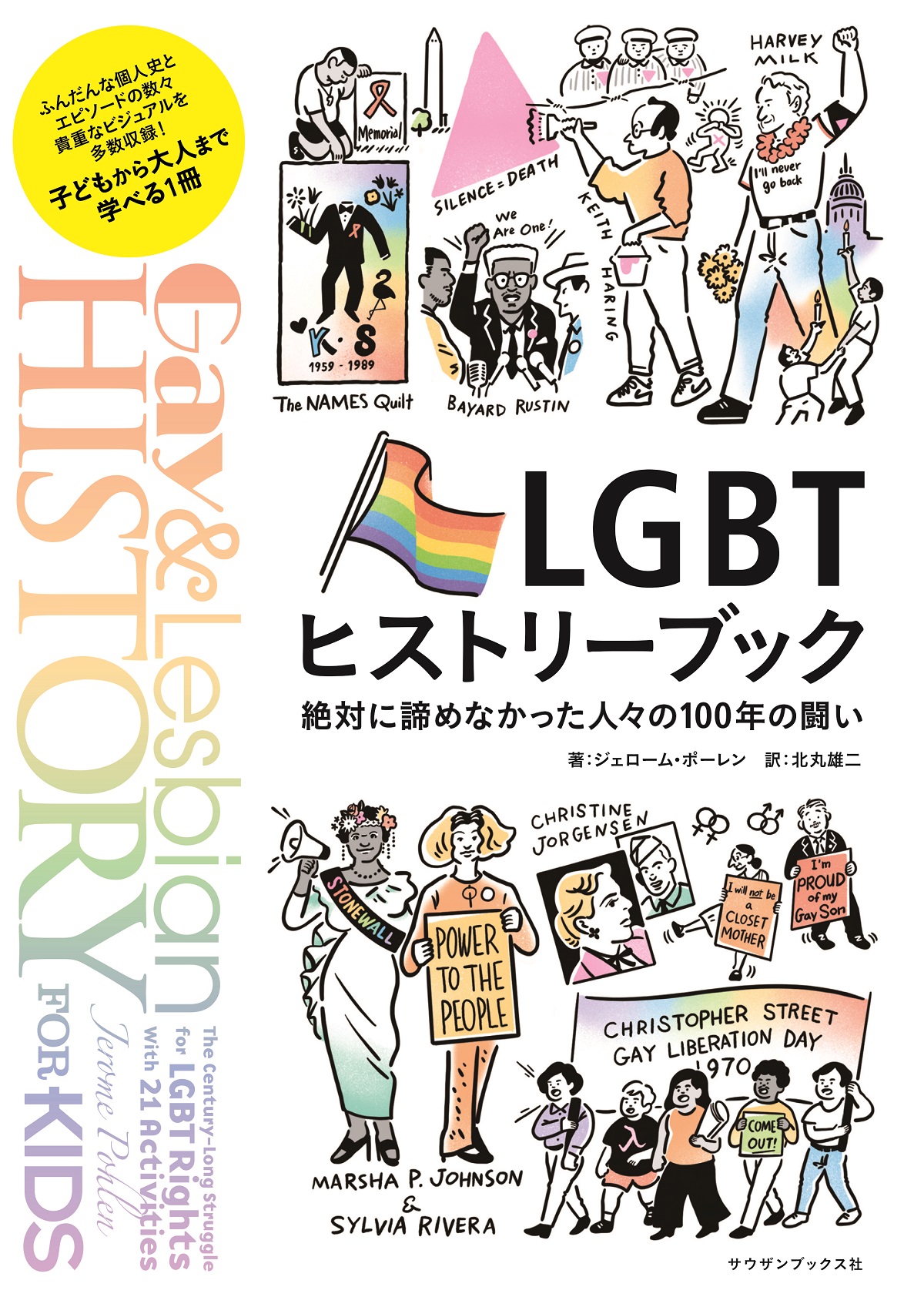

ジェローム・ポーレン著、北丸雄二訳『LGBTヒストリーブック――絶対に諦めなかった人々の100年の闘い』(サウザンブックス社)。原著をしのぐような装丁。イラストは、しんちけんろうさん、デザインはatelier yamaguchi(山口吉郎さん、山口桂子さん)=写真提供・サウザンブックス社

ジェローム・ポーレン著、北丸雄二訳『LGBTヒストリーブック――絶対に諦めなかった人々の100年の闘い』(サウザンブックス社)。原著をしのぐような装丁。イラストは、しんちけんろうさん、デザインはatelier yamaguchi(山口吉郎さん、山口桂子さん)=写真提供・サウザンブックス社だが内容は、とても濃い。目次を紹介すると、<第1章:1900年まで―歴史をざっとおさらい>、<第2章:1900年〜1930年代―運動の始まり>、<第3章:1940年代〜1950年代―暗闇の中で>、<第4章:1960年代―クローゼットから出て>、<第5章:1970年代―街へ出よう>、<第6章:1980年代−エイズと保守の巻き返し>、<第7章:1990年代―揺り戻し、そして勝利>、<第8章:2000年〜現在―いまよりすべてがよくなるさ>。……かくも詳細な「LGBTの歴史」が「子ども向け」に書かれたことに、大抵の人が驚くだろう。

しかし本書を手にすれば、多くの人は、(少しは)知っていたつもりの「アメリカの姿」が、まったく異なる視野で広がっていくことに、まず戸惑い、やがて心を揺さぶられるにちがいない。なぜなら「LGBTの歴史」は、「差別」されてきた特殊な人々の列伝ではなく、普遍的な「人権」思想の根本、すなわち「人であること」の「誇り」とは何か、という問いかけであり、それを繰り返し学び直すことに気づくからである。今や全ての「差別」は決して、他人事ではない。

だからこそ、(人種・出身の差別などと同様に)様々な偏見が培養される前に、子どもが本書から学ぶ意味は大きい。一方、本書が「はじめに」で記すように、「子ども向け」に重要なことは「わかりやすさ」であり、その条件として不可欠なのは、「親しみやすさ」と「リアリティ」だ。

もちろんこれは、子どもだけのものではない。むしろ、両者の具体例である膨大な人名と逸話・事件は、大人をこそ、鍛え直してくれるかもしれない。なぜなら、子どもには個別の不思議なオハナシの集積にしか見えなかったとしても、大人には(それが未知の人・事でも)思いあたることが少なくないからだ。知識と知識が結び直され、新たな連環になってゆく。皮相的かつ皮肉っぽく「そうなの?……」ではなく、「そういうことだったのか!」と、素直に「わかりやすさ」に感謝したくなる。

しかし、疑問が2つほどあった。そこで、邦訳した北丸さんに実際にお会いして、お尋ねしてみた。もちろん内容の適否についてではない。

まず、「コラム」はすべて原書由来なのかということ。本書には、図鑑で見かけるような、数ページごとの囲み「コラム」がある。トピック的な人物を紹介する《LGBTヒーロー》や、文脈にちなんだ一種の工作・モノづくりを提案する《やってみよう》というコーナーである。

図鑑や1冊モノの事典的な児童書の編集経験者ならお分かりの通り、メインのテーマを補完するこうしたコラムは、ページのアクセントであり、リズムを形づくる。うまくまとめるのは、スペースとのバランスが絶対条件だから、意外と難しい(読む方は楽しいけど)。

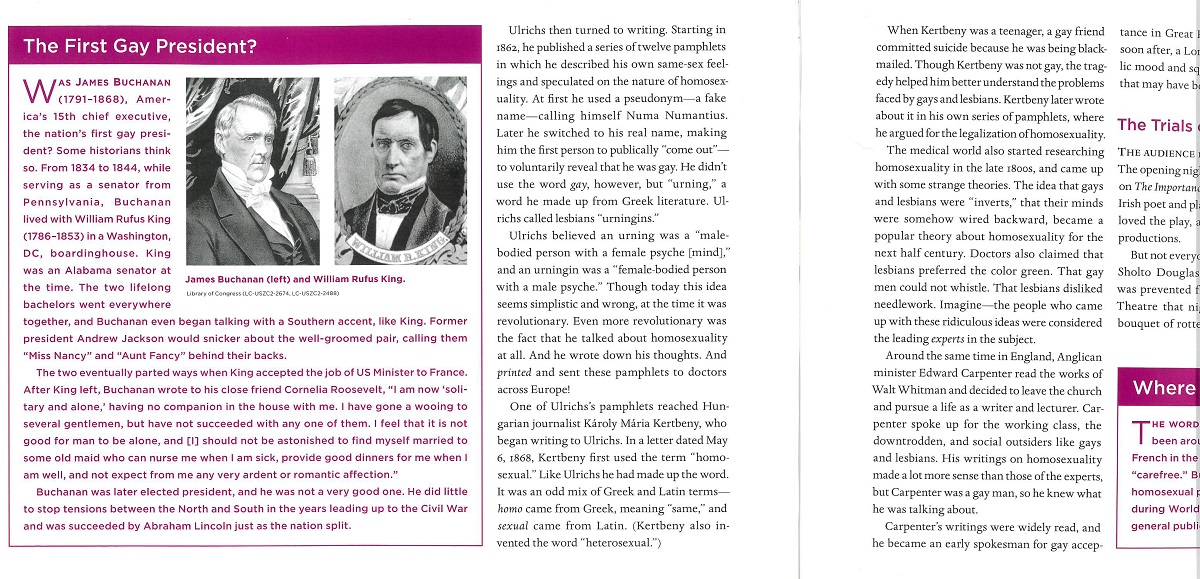

コラム「最初のゲイの大統領?」の比較。原著(上)は、3分の2ページを使って文字も大きいが、邦訳(下)は、2分の1ページに文字を小さくしてコンパクトに収めている。それにしても、もしブティジェッジが、ホワイトハウス入りしたとしても、「最初」ではなかったかもしれない

コラム「最初のゲイの大統領?」の比較。原著(上)は、3分の2ページを使って文字も大きいが、邦訳(下)は、2分の1ページに文字を小さくしてコンパクトに収めている。それにしても、もしブティジェッジが、ホワイトハウス入りしたとしても、「最初」ではなかったかもしれない

もう1つの疑問は、翻訳編集の宿命であるページの増加だ。それを避けるため抄訳した箇所はあったのかどうか。米国のネイティブの子には、ある程度の常識の前提から話せても、日本人向けにそのまま訳し切れるものなのか。というのも、この本には「脚注・後注」が、一切ない……。

北丸さんは、イメージ通りの柔らかい物腰の方だった。一方で、こちらの質問の意図を確かめる眼光は鋭かった。1つめの疑問はイエス。原書のコラムは全て訳出したとのこと。2つめの疑問はノー。一切、抄訳はしていない。注が必要とされるような箇所であっても本文に包摂し、本文が過剰になるような場合は、新たにコラムを設けたとのこと。

原著と、翻訳した『LGBTヒストリーブック』を手にする北丸雄二さん=撮影・筆者

原著と、翻訳した『LGBTヒストリーブック』を手にする北丸雄二さん=撮影・筆者本書を企画したのは、2019年創刊のクィア・マガジン「Over」の編集長・宇田川しいさんである。宇田川さんが、北丸さんに翻訳を依頼した経緯は、2月20日に行なわれた本書の刊行記念のトークショー(紀伊國屋書店新宿本店)で語られた。時に真面目に、時に笑いを交えつつ。とても良い集まりだった。

トークショーの参加者の質問に答える、「PRIDE叢書」の編集主幹・宇田川しいさん=撮影・筆者

トークショーの参加者の質問に答える、「PRIDE叢書」の編集主幹・宇田川しいさん=撮影・筆者また、日本での関心(の偏重)にも触れた。北丸さんが以前翻訳した小説『フロント・ランナー』(パトリシア・N・ウォーレン著、第三書館、1990年)の「あとがき」にこうある。<アメリカではまさにエイズ以前、つまり公民権運動の盛り上がった七〇年代こそがゲイというステージそのものを論じるために用意されていた場であったことに思い及ぶ。日本ではその七〇年代が存在せずに、エイズと、ファッションの八〇年代がスタートだった>。

トークショーのある参加者は、本書の魅力を認めた上で「主にアメリカの、ほぼ白人のLGBTについての本ですね」という感想を述べた。北丸さんはうなずきつつ、「今まではそうしたオプションすらなかったのです」と答えた。そして、これを契機にさらなるオプションが生まれていけばよいのではないでしょうか、と続けた。北丸さんは、自分が尋ねた際にも、「ここに答えがある、ということではなく、これはLGBTを理解するための<回路>なのです」と話してくれた。そして、「L」は「L」だけでなく「G」も「G」だけではない、とも。個別の課題は、L・G・B・Tそれぞれがそれぞれを理解したときに解決へと歩み出す。それは、L・G・B・Tのいずれでもない人にとっても、同じではないだろうか。

『ふたりママの家で』(パトリシア・ポラッコ作、中川亜紀子訳、2018年)=写真提供・サウザンブックス社

『ふたりママの家で』(パトリシア・ポラッコ作、中川亜紀子訳、2018年)=写真提供・サウザンブックス社第2弾がまた魅力的だ。『ふたりママの家で』(パトリシア・ポラッコ作、中川亜紀子訳、2018年)という絵本で、原著者は米国在住。表題どおり女性2人(白人)のパートナーのもとで、養子(アフリカ系女子)として育った長女(彼女の後にアジア系男子、さらに女子が養子に加わる)の視点から描かれた、日々の生活と成長の物語である。

『ふたりママの家で』の緊迫場面。「2人」を快く思わない隣人が文句を言う。「2人」は子どもたちに言う。「わからないものが怖いの。」

『ふたりママの家で』の緊迫場面。「2人」を快く思わない隣人が文句を言う。「2人」は子どもたちに言う。「わからないものが怖いの。」「LGBT」に特化した企画のみを出版しているわけではない。差別の対象としては、より顕在的であった米国の黒人の歴史を、ぺージごとに音楽ジャンルと共に紹介した絵本『リズムがみえる』(ミシェル・ウッド絵、トヨミ・アイガス著、金原瑞人訳、2018年)も、素晴らしい。監修したピーター・バラカンは、「アフリカンアメリカンたちが作ってきた様々な画期的な音楽」を「分かりやすく紹介した」と記している。

『リズムがみえる』(ミシェル・ウッド絵、トヨミ・アイガス著、金原瑞人訳、2018年)=写真提供・サウザンブックス社

『リズムがみえる』(ミシェル・ウッド絵、トヨミ・アイガス著、金原瑞人訳、2018年)=写真提供・サウザンブックス社 『リズムがみえる』より。「ブルーズは奴隷の歌と黒人霊歌から生まれた。」「歌詞は、生活のつらさや、心の悩みを語っている。」

『リズムがみえる』より。「ブルーズは奴隷の歌と黒人霊歌から生まれた。」「歌詞は、生活のつらさや、心の悩みを語っている。」『LGBTヒストリーブック』は、参考文献とは別に、何本かの「見るべき映画」を掲げている。好きな1本『パレードへようこそ』(2014)が入っていて嬉しい。1980年代のロンドンで、レズビアンとゲイのグループが自主的に炭鉱労働者の救援活動を行なった実話に基づく快作だ。公開当時、贔屓のビル・ナイ目当てで鑑賞したけれど、登場人物の多くに快哉を叫んでしまった(自らの志向を悩み、やがて両親の家を出てゲイグループの一人となる青年を好演したジョージ・マッケイは、2020年のアカデミー作品賞候補『1917 命をかけた伝令』の上等兵。『1917』ではラストまで家族の有無を知らせないので、1980年代のロンドンの青年の成長した姿が1917年の西部戦線の兵士のように思えて仕方なかった)。

ガートルード・スタイン(1930年)。右上は、ピカソが描いた肖像画

ガートルード・スタイン(1930年)。右上は、ピカソが描いた肖像画これは、北丸さんが本書の「あとがき」でも引用したガートルード・スタイン(資産家でレズビアン。ピカソはじめ多くの芸術家を支援)のことばと、共鳴するではないか。

<科学的だと思われている男性たちが、作用と反作用が同じ力で逆に働くという物理学の基本的な原則に自ら気づけないというのはおかしなことです。あなたたちが人々を迫害するたびに、あなたたちはその人たちをより強くさらに強く立ち上がらせることになるのです>

ちなみに、映画『パレードへようこそ』の原題は、《Pride》である。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください