コロナ禍で浪曲の仕事はゼロ、それなら記録のまとめに集中だぁ!

2020年04月12日

皆様、いかがお過ごしですか。

未曾有の状況を生きていますね。

予想だにしなかった。

そしてこの後の世界のありようを想像することもあまりできずにおります。

自分自身も、この悪疫流行を乗り切れるかどうかも、わからない。

とにかく、自分にも人にも感染を広げないために、いまは自宅にいること、しかない。

今月はお仕事が、ゼロになりました。お蔭様で時間ができました。

でも、「旅日記」は書けない。旅ができないんだも~ん。

これ幸い、というわけで、奈々福はいま、単行本をまとめる仕事にいそしんでおります。

2年前に開催した「語り芸パースペクティブ」という企画を、まとめる作業です。

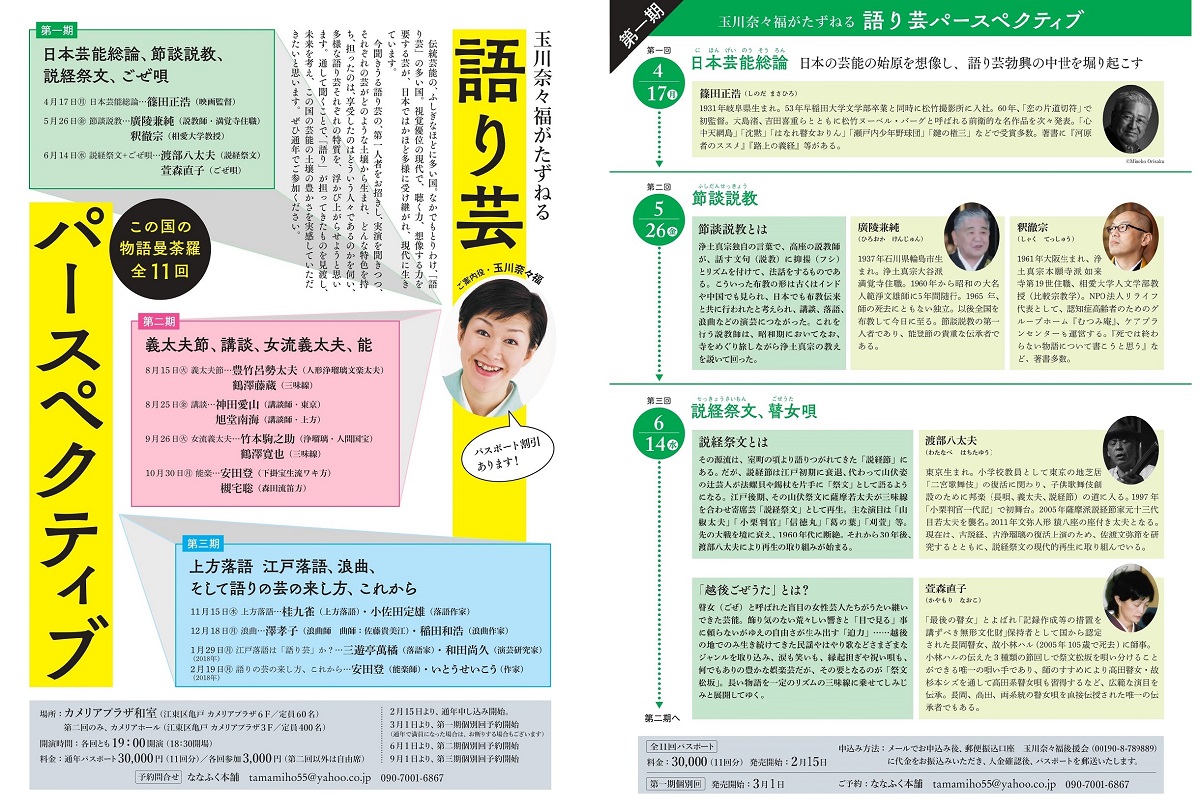

「語り芸パースペクティブ」のちらし

「語り芸パースペクティブ」のちらし日本という国は、不思議なほどに、いまに続いている伝統芸能が多いです。

歌舞伎も文楽も落語も講談も浪曲も、たとえば東京で「今日聞きたい!」と思ったら、見られる、聞ける状況にある(平常時は、ね)。

数々伝統芸能はありますが、なかでもとりわけ、「語り芸」が多いです。

視覚優位の現代で、聴く力、想像する力を要する芸が、日本ではかほど多様に受け継がれ、現代に生きています。

今聞きうる語り芸の、第一人者をお招きし、実演を聞きつつ、それぞれの芸がどのような土壌から生まれ、どんな特色を持ち、担ったのは、享受したのはどういう人々であるのかを伺い、多様な語り芸それぞれの特質を、浮かび上がらせてみよう!

……という主旨のもとに、2017年4月から2018年2月にかけて、全11回、以下のような内容で、東京都江東区の亀戸文化センターにて開催しました。な~つかし~!

日本芸能総論(2017年4月17日)

篠田正浩(映画監督)

節談説教(5月26日)

廣陵兼純(説教師・満覚寺住職)

釈徹宗(相愛大学教授・如来寺住職)

説経祭文+ごぜ唄(6月14日)

渡部八太夫(説経祭文)

萱森直子(ごぜ唄)

義太夫節(8月15日)

豊竹呂勢太夫(人形浄瑠璃文楽太夫)

鶴澤藤蔵(三味線)講談の神田愛山(左)、旭堂南海

児玉竜一(早稲田大学教授)

講談(8月25日)

神田愛山(講談師・東京)

旭堂南海(講談師・上方)

女流義太夫(9月26日)

竹本駒之助(浄瑠璃・人間国宝)義太夫の竹本駒之助

鶴澤寛也(三味線)

児玉竜一(早稲田大学教授)

能楽(10月30日)

安田登(下掛宝生流ワキ方)

槻宅聡(森田流笛方)

上方落語(11月15日)浪曲の澤孝子

桂九雀(上方落語)

小佐田定雄(落語作家)

浪曲(12月18日)

澤孝子(浪曲師 曲師:佐藤貴美江)

玉川奈々福(浪曲師 曲師:沢村豊子)

稲田和浩(浪曲作家)

江戸落語は「語り芸」か?(2018年1月29日)

三遊亭萬橘(落語家)

和田尚久(演芸研究家)

語りの芸の来し方、これから(2月19日)

安田登(能楽師)

いとうせいこう(作家)

いま思い返して、すごい企画でした。

この出演者の豪華さを、ご理解いただける、でしょうか。

初回からすごかった。

第1回のゲスト、篠田正浩=御堂義乗撮影

第1回のゲスト、篠田正浩=御堂義乗撮影映画監督の篠田正浩さんのお話は圧巻で、日本の芸能の、深い深い泉の淵から底をのぞきこんで、おののくような気がしたものでした。定員80名の狭い空間で、実演については生声を聞く形でやりましたので、贅沢きわまりなかったです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください