2020年04月10日

首相の「緊急事態宣言」によって、4月8日から首都圏や関西のほとんどの映画館が5月の連休明けまで休館となった。既に3月23日に小池百合子・東京都知事が都市封鎖=ロックダウンに言及し始めてから、映画館の観客は日に日に減った。渋谷の映画館、ユーロスペースでは4月7日の時点で、この2週間の興行収入は土日を休館したこともあって9割減という。

このことに対する映画関係者の危機感から、数日前から#SaveTheCinema「ミニシアターを救え!」プロジェクトが始まっている。

その第1弾としてネット上でchange.orgの署名活動)を6日から始めた。4月10日19時の時点で、署名者は既に3万7000人を超えている。その冒頭には、以下の言葉がある。

「新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、政府の要請を受けて映画館の上映自粛が広がっていますが、特に小規模映画館(ミニシアター)は存続の危機を迎えております。このまま緊急事態宣言が出されたら、閉館せざるを得ない映画館も出てくると思われます。映画は人に観てもらって、初めて完成すると言います。そういう意味で、映画館は、映画と観客を結ぶ架け橋、映画という表現の最前線なのです。それをどうしても守りたい」

呼びかけ人には、荒井晴彦、白石和彌、入江悠、上田慎一郎、是枝裕和、諏訪敦彦、濱口竜介、塚本晋也、深田晃司、藤井道人といった映画監督のほか安藤サクラ、井浦新、柄本明といった俳優、全国のミニシアターの支配人が名を連ねている。

「ミニシアター」という言葉には、あまりなじみがない読者もいるかもしれない。これは1980年代から使われた言葉で、現在では「アート系」「単館系」映画館という名称の方がより一般的に使われている。要はシネコン(シネマコンプレックス=複合映画館)ではなく、1つか2つのスクリーンで100席前後の小さい映画館を指す。シネコンでは公開が難しいような、良質だが地味な内外の映画を選んで上映しており、1981年の「シネマスクエアとうきゅう」(新宿)、翌年の「ユーロスペース」(渋谷)などが発火点となって全国に広がった。1993年に日本で初めてできたシネコンは現在では9割近くに広がった一方で、2000年代から閉館するミニシアターが目立つ。今では全国に百数十館ほどがある。

東京・渋谷にあったミニシアター「シネマライズ」は『ポンヌフの恋人たち』をはじめ多くの話題作を上映してきたが2016年に閉館した

東京・渋谷にあったミニシアター「シネマライズ」は『ポンヌフの恋人たち』をはじめ多くの話題作を上映してきたが2016年に閉館したもともと今回の運動は、全国のミニシアターを束ねる「一般社団法人コミュニティシネマセンター」が始めようとしたものだった。今回のコロナ騒ぎで全国のミニシアターが危機的な状況に陥っているのを知る同センターの岩崎ゆう子事務局長は、文化庁や映画議員連盟に援助を求める文書を提出しようと各地のミニシアターと協議を始めた。すると深田晃司監督や濱口竜介監督が発起人となった「ミニシアター・エイド基金 Mini Theater Aid」の動きを知って彼らと話し合い、ミニシアターに限らず広く映画人に呼びかけ人になってもらうことにしたという。

この呼びかけ人や賛同者を見ると、監督も俳優も若いことに気がつく。さらにもっと重要なことは、映画館の団体である興行組合や作り手の団体の日本映画製作者連盟や日本映画監督協会が関与していないことだ。若手のインディペンデントで活躍する作り手や映画館主を中心に、基本的には個人で参加している。

コミュニティシネマセンターの岩崎ゆう子事務局長は、「これは単なる休業補償の要求ではない。ミニシアターは重要な文化であり、映画文化を守るためにはミニシアターが必要だという認識を持って欲しい」と語り、署名が10万人を超えた時点で文科省、文化庁、内閣府、映画議員連盟などに提出する予定という。

新型コロナウイルスの感染拡大でミニシアターの経営はどこも厳しくなった=東京の「アップリンク吉祥寺」 提供・アップリンク提供

新型コロナウイルスの感染拡大でミニシアターの経営はどこも厳しくなった=東京の「アップリンク吉祥寺」 提供・アップリンク提供もともと岩崎事務局長は今回のコロナ騒動以前からミニシアターには援助が必要だと考えていた。それが今回の動きでミニシアターの収入が激減したことから、声を挙げることにしたという。確かにフランスなどでは、個性的な番組編成をする映画館に対する国立映画センターからの助成金がある。日本には芸術文化振興基金からの映画製作や映画祭への助成金はあるが、映画館自体への助成はない。映画館はあくまでビジネスと考えられているからのようだ。

深田晃司監督は「ミニシアター・エイド基金」のステートメントで次のように言う。

「日本を訪れた世界の映画人が等しく感嘆と賞賛の声を挙げるのが、ミニシアター文化の存在です。なぜこれほどまでに国家の支援の少ない国で、シネコンとは違う、非常にローカルでユニークな映画館が日本中に存在できているのか、と。撮影所システムの崩壊後に広がったミニシアターの存在によって、私たちは娯楽大作だけではなく、様々な国、様々な時代の映画を鑑賞することが叶いました」

濱口竜介監督は、以下のように語る。

「私はミニシアターの存在によって、映画ファンになり、そして映画監督にしてもらった、という思いがあります」

今回の観客激減や休館は、ミニシアターの持つ意味を考えるいい機会なのではないか。映画の多様性はミニシアターが支えていると言っても過言ではないからだ。

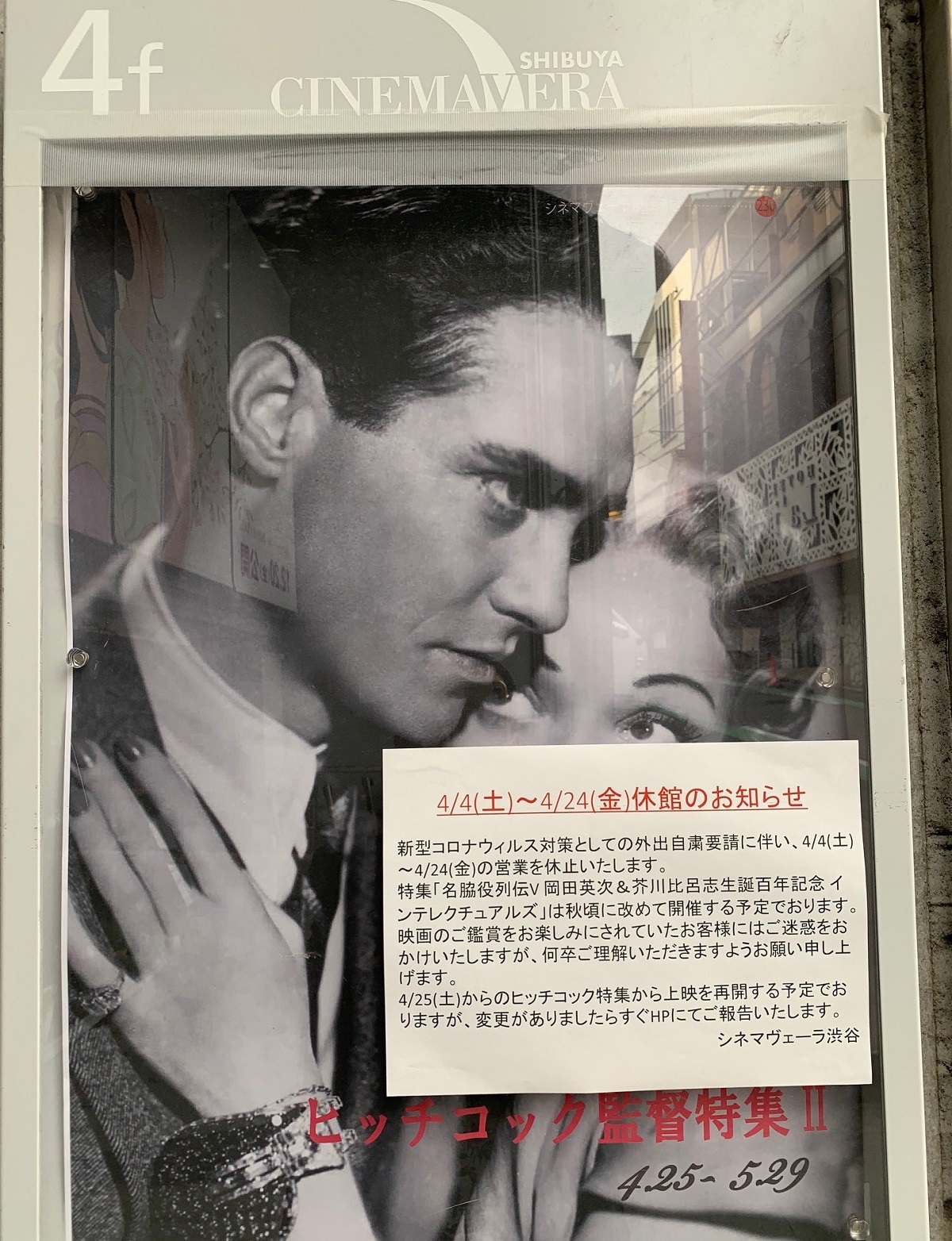

“古典”の特集上映で映画ファンの支持を集める「シネマヴェーラ渋谷」も休館に=撮影・筆者

“古典”の特集上映で映画ファンの支持を集める「シネマヴェーラ渋谷」も休館に=撮影・筆者さらに映画館に再び観客が戻るのかも心配する。「自由に使える収入が減る観客も多いし、これを機会に配信の楽しみを覚える観客もいるだろう。映画館へ行く楽しみが半年もなくなると、もはや元に戻らない可能性もある」と言う。

とりあえず、映画好きを自認する方は今あるミニシアターの文化を守るために、change.orgの署名やミニシアター・エイド基金のクラウドファンディング(4月13日から)などの寄付に参加して欲しい。入江悠監督はそれぞれのミニシアターへの援助の方法を自らのサイトにまとめている。また関西のミニシアターを支援するサイトもできている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください