府中市美術館「ふつうの系譜」展から

2020年04月16日

新型コロナウイルスの感染防止のために家に閉じこもり、心が疲れてきた。そんな時、「美しい絵」に触れてみませんか。江戸の絵師たちが技術を尽くして描いた「きれいなもの」を集めた府中市美術館の「ふつうの系譜」展(5月10日まで、現在は閉館中)から、穏やかでやさしい美の世界を担当学芸員、金子信久さんの案内で紹介するミニ連載を始めます。文中の〈 〉内は金子さんの解説です。

円山応挙『狗子図(くしず)』(1778年、36.8×60.4センチ、個人蔵)

円山応挙『狗子図(くしず)』(1778年、36.8×60.4センチ、個人蔵)思わず「かわいい!」と声を上げたくなります。

円山応挙(まるやま・おうきょ、1733~95)が描いた子犬の絵です。前期(4月12日まで)だけの展示で、残念ながら、今回はもう直接見ることはかないませんが、最近見つかった作品(個人蔵)で、展覧会初登場でした。

〈応挙は多くの子犬の絵をのこしました。今でも毎年のように「新発見」があるんですよ〉

それはびっくり。そんなにたくさん描いたんですか?

〈それだけ、ほしがる人が多かった、ということなんです。応挙は、京都の人気ナンバーワン絵師でした。画料も高いけれど、裕福な人々は熱心に買い求めました。美術品というのは長い間、権力者の手元やお寺、神社などで大事にされるものでしたが、江戸時代になると、絵を買うことが町人にも広がります。そういう人々の「かわいらしさ」を楽しむ感性に応える作品も増えていったと考えられます〉

円山応挙『狗子図(くしず)』(1778年、45.2×64.4センチ、敦賀市立博物館蔵)

円山応挙『狗子図(くしず)』(1778年、45.2×64.4センチ、敦賀市立博物館蔵)展覧会の図録には〈「もふもふ」は世の中を変える〉と題する金子さんの論考が載っています。江戸中期の「本物みたいな動物の絵」の登場をとらえて、〈「もふもふ」は、もしかしたら、それまで絵にとんと興味のなかった人たちまで惹きつけ、更には絵画好きの人口さえふやしたかもしれない、などという想像まで膨らむ〉と書かれています。

かわいい動物は、江戸時代も大人気だったんですね。

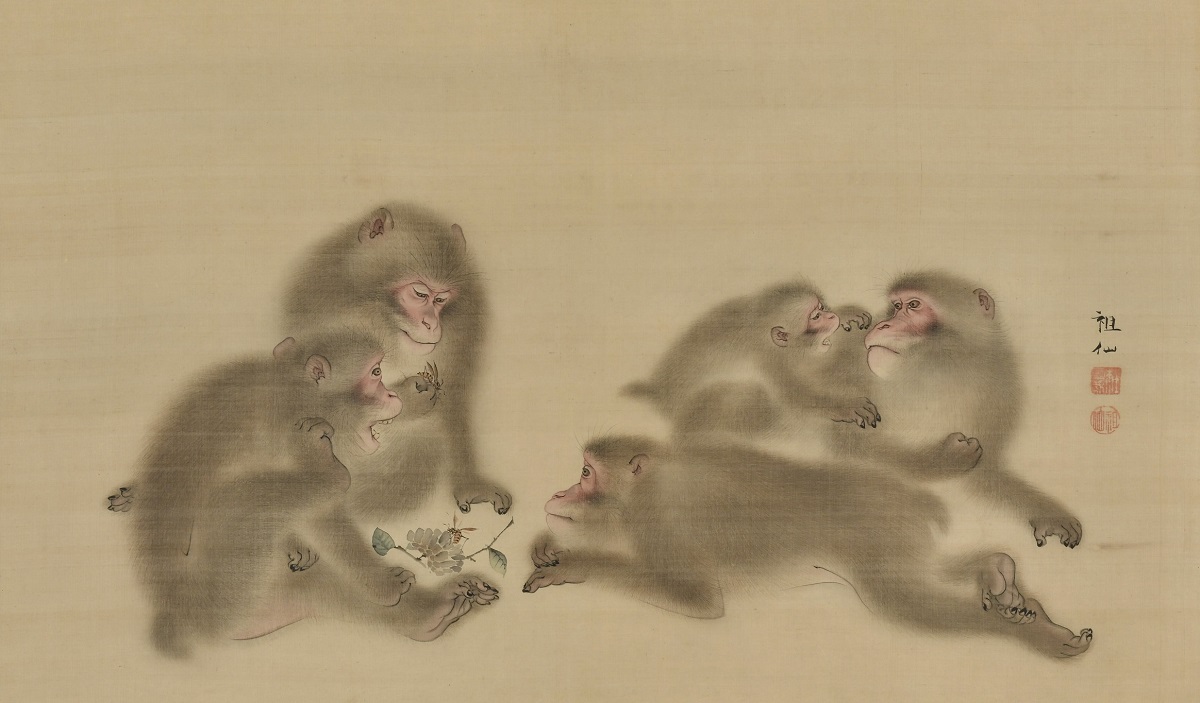

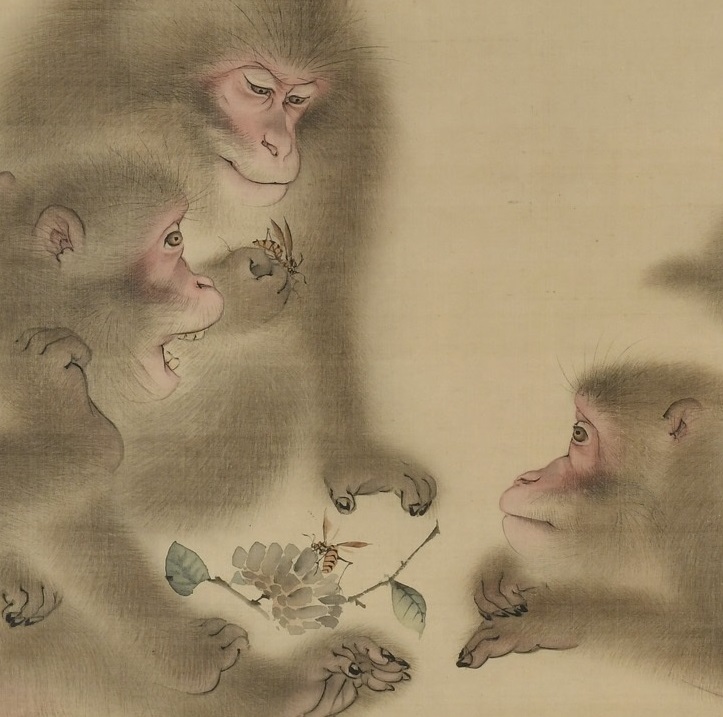

そんな「もふもふ」からもう一点、森狙仙(もり・そせん、1747?~1821)の猿の絵です。

これは、リアル。さわったら、毛の柔らかさと同時に、その下にある筋肉の弾力や、骨や関節の硬さも感じられそうです。

森狙仙『蜂猿図(ほうえんず)』(江戸時代中~後期、43.0×73.0センチ、敦賀市立博物館蔵)

森狙仙『蜂猿図(ほうえんず)』(江戸時代中~後期、43.0×73.0センチ、敦賀市立博物館蔵)

森狙仙『蜂猿図』(部分)

森狙仙『蜂猿図』(部分)

本当に会話しているような表情ですね。ところで、お猿さんたち、蜂と戯れているように見えますが、刺されないのでしょうか。

〈猿と蜂というのは、中国から伝わった古典的な組み合わせです。描き方は近代にも通じるようなリアルさですが、画題は伝統にのっとっているんですね。でも、言われてみると確かに刺されそうな気もします。ちょっと心配ですね〉

次回は4月19日に公開予定です。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください