国内唯一人の「職業奏者」がコロナ自粛の渦中で考えた「音楽の本質」【下】

2020年05月08日

スコットランドで600年以上の歴史を持つバグパイプ。その文化や伝統の継承のために、演奏できる人が100人に満たない日本からも、アプローチできることはないだろうか。新型コロナウイルスによる自粛の影響を受ける中で、演奏家として改めて突きつけられた思いがしている。

前回『バクパイプは他人に聴かせるためにやっているのか』では、日本のバグパイプ事情を通して、「音楽の本質」について考えてみた。本国から遠く離れた私たちの国では、マイナー楽器ながらも、より本格的な音質(透き通るような劈く音と、腹に響く重層低音のコラボ)を求める人が圧倒的に多く、演奏になると複雑な奏法を大切に守る、という特徴を紹介した。今回は、スコットランドでの伝統奏法と比較しながら、日本ならではの役割を検討してみたい。コロナ自粛期を乗り越えるモチベーションにできれば、とも思う。

Neil Lockhart/Shutterstock.com

Neil Lockhart/Shutterstock.comスコットランド型のバグパイプの伝統奏法の「こだわり」の代表格として、複雑な「装飾音」がある。

主旋律のメロディー音とメロディー音の間に、細かい装飾音符が5個入ることもあり、聴き心地としては、「邪魔な音」と感じられることもある。そのため、本国スコットランドでも、装飾音符を簡素化してゆく傾向があり、簡素化しないとしても、5個の装飾音符を聴き取れないくらい速く演奏する手法も日常的に用いられている。

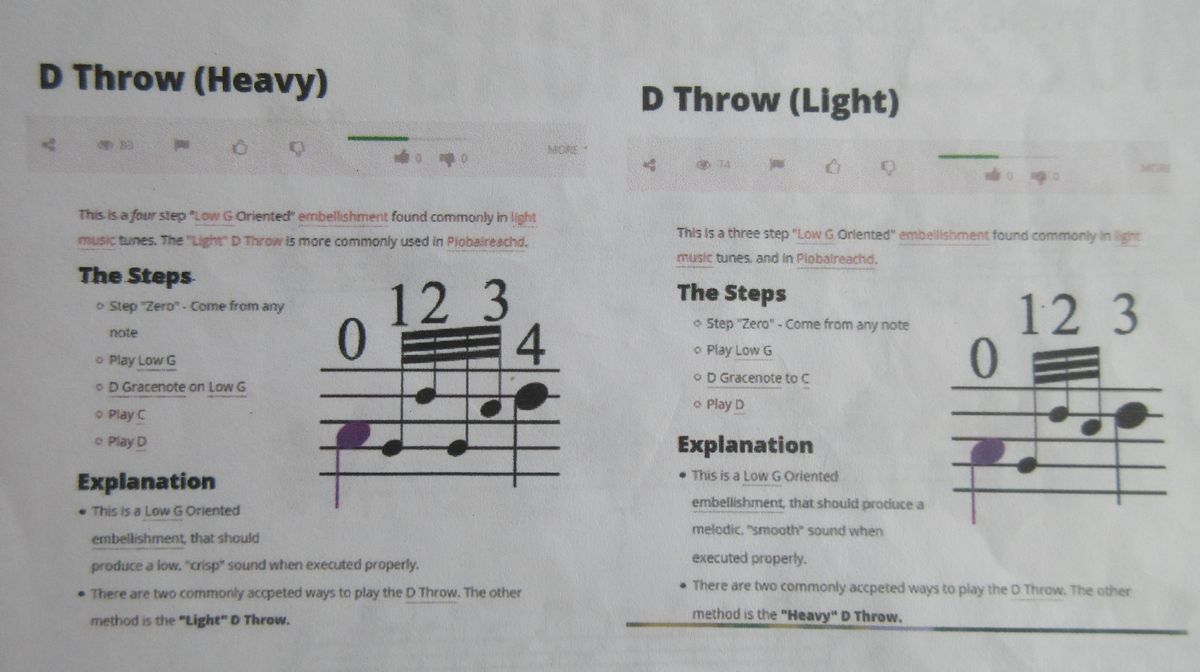

装飾音の簡素化の例。「Dスロー」について、伝統的な演奏の音符(左)と簡素化した音符(右)

装飾音の簡素化の例。「Dスロー」について、伝統的な演奏の音符(左)と簡素化した音符(右)私が講座を持つ音楽スクールで、ここに挙げた旧来からのDスロー(左)と簡素化したDスロー(右)を、順に演奏して比較視聴してもらったことがある。すると、約20人いるレッスン生の全員が「簡素化していない音の方が良い」と評価し、明確な差が出た。レッスンでは、みなが指向する難しい奏法を使っている。

伝統技術を教える講師に必要なスキルは、このように「伝統奏法の良さ」を感じさせる演奏技術であろう。そのためには、1音1音を、キッチリと良い音質で鳴らすことが基本になる。

このDスローの件のように、伝統というものは、時代背景によって移り変わる中で、より良いとされたものが、600年の歴史をくぐり抜けてきたといえる。600年前の奏法をそのままコピーしているのではなく、600年もの間、取捨選択をされ続け、生き残ったものだと考えると、重みが感じられてくる。

Marco Iacobucci Epp/Shutterstock.com

Marco Iacobucci Epp/Shutterstock.com

Lukassek/Shutterstock.com

Lukassek/Shutterstock.comスコットランドにとっては負け戦だったこともあり、哀愁漂う曲が多い。

「敵の制圧下から王子が脱出できてよかった」という曲は、『The Dark Island』。「徴兵されて憂鬱だけど、元気を出して向かおう」という曲は、『The Recruits』。遠い戦争へ出兵して故郷の山を思い出す『The Green Hills Of Tyrol』などなど。

曲の生い立ちを深く知ることで、スコットランド・イングランド戦争史を知り、その感情を思い描いて演奏すると、装飾音の1音1音をキッチリ出すスローな演奏をしたくなってくる。

Brambilla Simone/Shutterstock.com

Brambilla Simone/Shutterstock.com

Tim J Gray/Shutterstock.com

Tim J Gray/Shutterstock.com英国では、バグパイプ音楽というジャンルがそれなりの存在感を持っているため、他の音楽ジャンルとの融合性を探り、バグパイプは特殊楽器ではなく、みんなと一緒にやっていける楽器ですよ、というアピールを感じる。その結果として、前述したような装飾音の簡略化などが行われる。

本場の英国に比べ、日本では、バグパイプは特殊ジャンルなので、「バグパイプらしさ」を指向するのが常だ。

演奏者は、バグパイプの特徴を最大限に引き出すことを求めてもらえる。多くの人に受ける聴き心地の良い演奏ではなく、「これぞバグパイプ」という演奏をしたいと思う。

鉄砲隊との共演も年中行事となった

鉄砲隊との共演も年中行事となった 毎年招かれる都心のアートの祭典

毎年招かれる都心のアートの祭典聴く側も、わざわざバグパイプを聴きに行くのなら、「これぞバグパイプというパフォーマンスにふれたい」という傾向が強いようだ。

バグパイプ行進曲の中で最も有名といわれるのは、『Scotland The Brave』という曲だ。レッスンでは、この曲を基本教材にしているが、1音1音キッチリ出すスローな演奏にすると、この演奏動画のようになる。

この動画は最近、レッスン生に対するテレワーク用に作成したものだが、この類の映像が英国からは発信されるのを見かけたことはない。本件のような、バグパイプの特徴を際立たせた演奏の需要があるのは、ハグパイプにとっては遠い異国の日本だからなのだと思う。

もし、日本の方がスコットランドよりも、1音1音キッチリ演奏するバグパイプの文化を残せたりなどしたら、おもしろいバグパイプ史の1ページになりそうだ。

プロレスでは演奏に加えリングに登場

プロレスでは演奏に加えリングに登場 「サマーソニック」に5年連続出演

「サマーソニック」に5年連続出演

『史上最大の作戦』の一場面

『史上最大の作戦』の一場面

『ワーテルロー』の一場面

『ワーテルロー』の一場面有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください