2020年05月07日

『遠くまで行くんだ…』は小野田襄二を中心とする数人のグループによって1968年10月30日に創刊された思想誌である。その号は、野口成郎の序詩「知られざる人々へ」を冒頭に掲げ、小野田の「倫理的、あまりに倫理的な――日本的党の倫理性の崩壊」、新木正人の「更科日記の少女――日本浪漫派についての試論(一)」、重尾隆四の「フランス『五月革命』の拡散と進行」などを収録している。

『遠くまで行くんだ…全6号(1968~1974)完全覆刻』(白順社)

『遠くまで行くんだ…全6号(1968~1974)完全覆刻』(白順社)しかし、誌名はその意図をあえて裏切っている。「遠くまで」は古くさい革命政治のやり口からわが身を引き離すための警句にも聞こえるが、その潔癖主義から匂ってくるのは、間違いなく詩的言語への強い傾倒である。

誌名のアイデアは、吉本隆明の詩「涙が涸れる」に由来している。小野田はそのことに誌面で触れていないが、ほとんどの読者は事情を了解していた。1960年代に学生運動を体験した者にとって、これほど舌に馴染んだ詩は他になかったからだ。

しめつぽい貧民街の朽ちかかった軒端を

ひとりであるいは少女と

とほり過ぎるとき ぼくらは

残酷に ぼくらの武器を

かくしてゐる

胸のあひだからは 涙のかはりに

バラ色の私鉄の切符が

くちゃくちゃになってあらはれ

ぼくらはぼくらに または少女に

それを視せて とほくまで

ゆくんだと告げるのである

とほくまでゆくんだ ぼくらの好きな人々よ

嫉みと嫉みとをからみ合はせても

窮迫したぼくらの生活からは 名高い

恋の物語はうまれない

ぼくらはきみによって

きみはぼくらによって ただ

屈辱を組織できるだけだ

それをしなければならぬ(『吉本隆明全著作集1 定本詩集』、1968)

新左翼の中でも一番野暮ったく一徹な(くそまじめな)中核派を離脱した幹部が、吉本の詩句を思わせる誌名を選ぶこと自体がセンセーショナルだった。原理主義的なマルクス・レーニン主義を標榜する党派の人間が、既存の党派や前衛を「擬制」と切って捨て、一人ひとりの「自立」を訴える吉本の側に“寝返った”ように映ったからだ。

また運動に飛び込みたいが、党派には距離感を持つ多くの学生は、小野田たちに強いシンパシーを抱いた。なぜなら彼らの行動は、党派に入らなくても自らの裁量で政治活動を続けることの可能性も指し示したからだ。

ときはちょうど「三派全学連」から「全共闘」へ、学生運動の主人公が入れ替わる時期でもあった。党派からの「自立」は、活動家のみならず、周囲にいた多くの潜在的活動家にも新鮮な驚きを与えたのである。絓秀実によれば、創刊号は、初刷りの2000部を売り切って2000部を増刷し、第2号以後は3000部刷ってほぼ完売したという(『遠くまで行くんだ…』完全復刻版解説、2007)。この雑誌は当時もっとも成功したリトルマガジンだったのである。

第2号は、1969年2月20日発行と奥付にある。東大安田講堂攻防戦の前に校了になったと見え、「編集後記」にそのことは記されていない。執筆陣はいずれも意気軒高である。小野田は「社会主義社会論の一考察――等量労働交換について」と題した論考で、いまだ実現されていない仮想社会の経済モデルを論じてみせた。また重尾隆四は「吉本隆明試論」(公的媒体に発表された最初期の吉本論)の連載を開始している。

第3号は、1969年7月20日発行。取り巻く情勢は明らかに後退局面に入っていた。小野田は「情況の重さと私たちが行おうとすることの途方もない困難を前にして、投げ出したくなる気持ちにふと襲われる」と「編集後記」に記している。彼が寄せた論考は「黒田寛一の闘いと敗北(一)――戦後日本マルクス主義論」である。吉本ではなく、かつての師・黒田の再検討が始まっている。

第4号は、1970年5月15日発行。それまで編集委員/寄稿者たちが署名入りで書いていた「編集後記」がこの号にはない。理由は不明である。

そして第5号は、2年間をおいて1972年11月10日に発行された。この間三島由紀夫の割腹自殺があり、赤軍派のハイジャックや武装闘争があり、連合赤軍のあさま山荘攻防戦と私刑殺人事件があった。

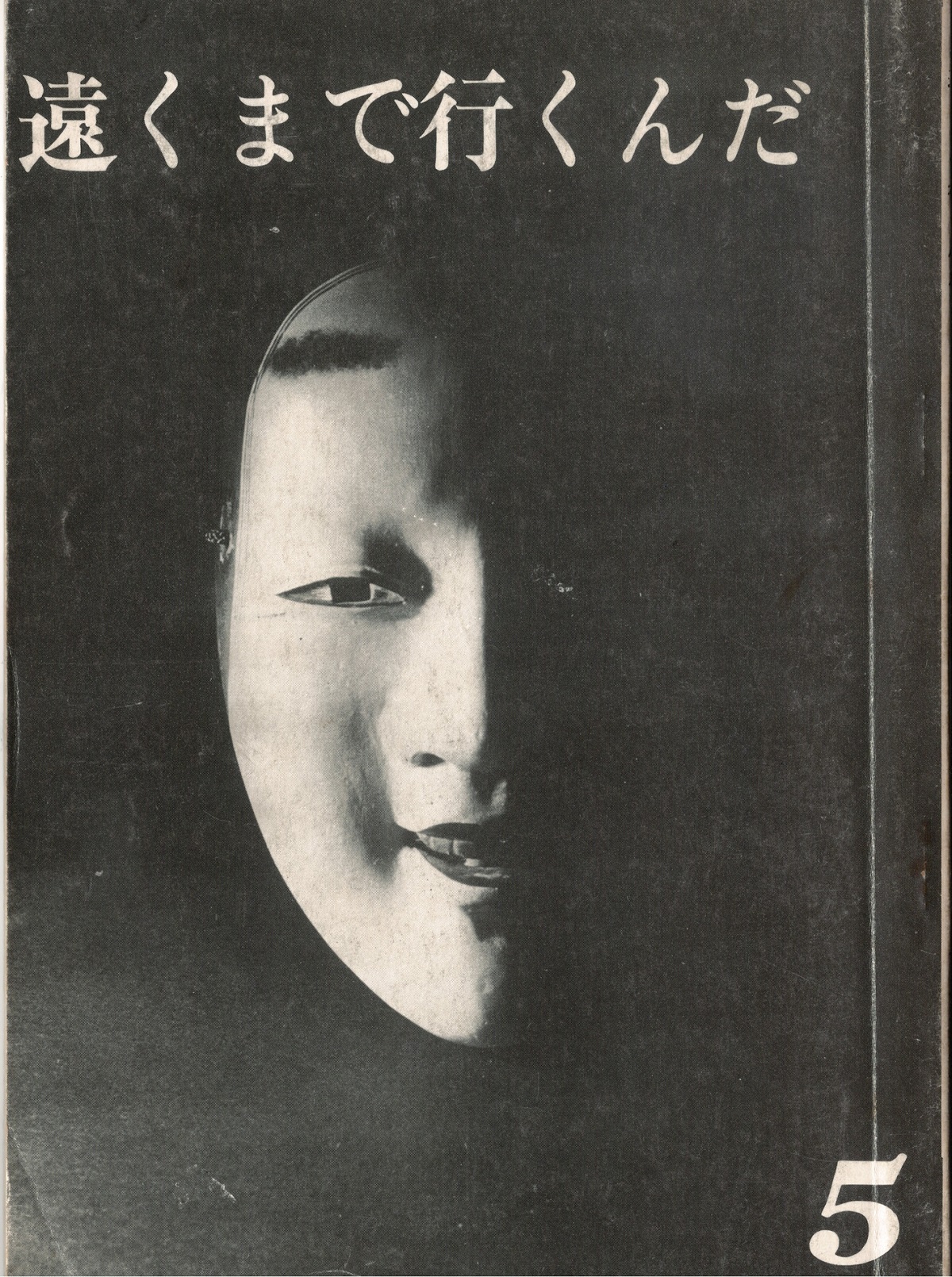

『遠くまで行くんだ』第5号=筆者提供

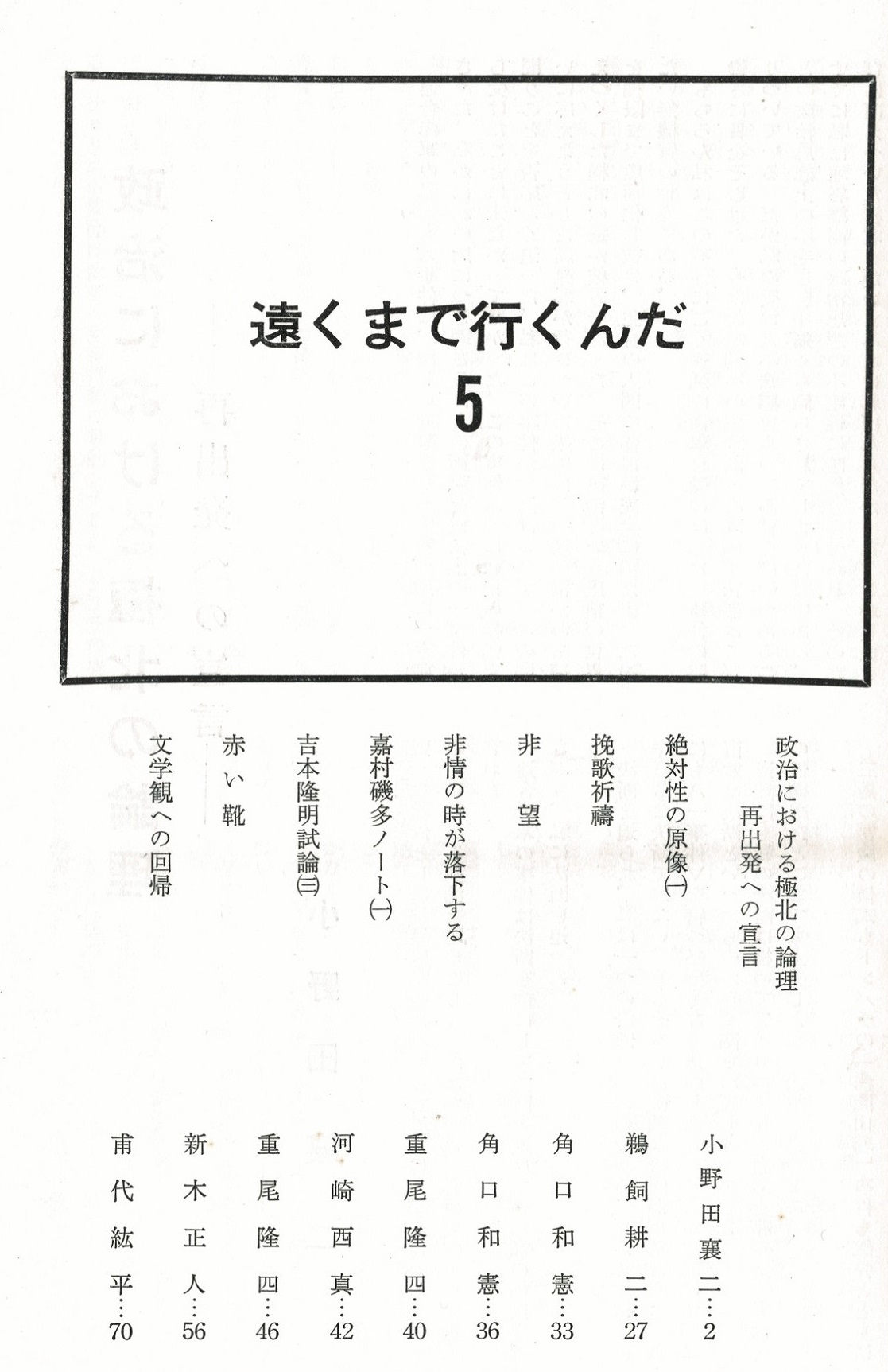

『遠くまで行くんだ』第5号=筆者提供 第5号の目次=筆者提供

第5号の目次=筆者提供

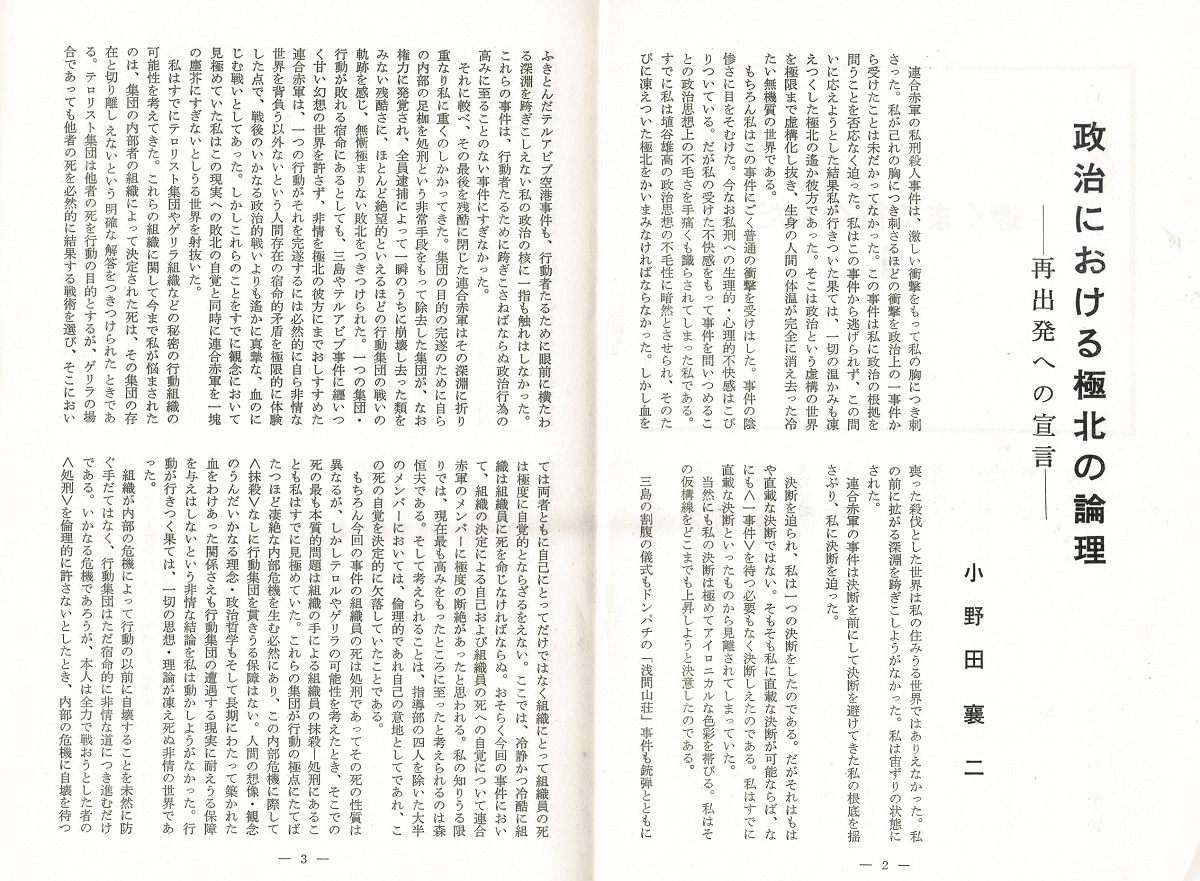

小野田襄二「政治における極北の論理――再出発への宣言」(『遠くまで行くんだ』第5号)=筆者提供

小野田襄二「政治における極北の論理――再出発への宣言」(『遠くまで行くんだ』第5号)=筆者提供有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください