2020年05月14日

新型コロナウイルスが猛威を振るうなか、フランスのノーベル賞作家、アルベール・カミュの『ペスト』(1947)が飛ぶように売れている。品切れの書店が続出、ネット上でも品薄状態である。では、なぜ今、この小説がこれほど読まれているのか。むろん、答えは簡単だ。『ペスト』の描く、194×年の仏領アルジェリア・オラン市を舞台にした「人間と疫病の戦い」が、コロナ禍を生きる私たちの現在に、さまざまな点で重なり合うからだ。

アルベール・カミュ『ペスト』(新潮文庫)

アルベール・カミュ『ペスト』(新潮文庫)しかも彼らは、ペストの感染拡大が明らかになった時点でも、この悪疫の恐ろしさを軽視し、様子見をいたずらに長引かせ、致命的な事態を招いてしまう。事なかれ主義や希望的観測が、かえって取り返しのつかない惨禍をもたらすわけだ(けだし、『ペスト』を名作たらしめている理由の一つは、熱病の感染爆発が市を覆いつくす場面に先だって、その不気味な兆候や、行政の無能無策ぶりをつぶさに描いている点にある)。

いっぽう、主人公/語り手の医師リウーは、状況を冷静に判断し、迅速に行動する。だが、しばしば疲労と絶望にさいなまれる彼の戦いは、悪戦苦闘の連続だ。そんなリウーの行為を律しているのは、至極まっとうな職業倫理であるが、その姿は、現下の医療従事者たちの懸命な活動を連想させる。

さらに『ペスト』では、感染が「想定外」の速度で広がるなか、戦々恐々とするオラン市の人々が、ふいに不安の裏返しにも思える奇妙な楽観を抱いたり、あるいは混乱のはてに諦念にも似た無力感に囚われたりするさまが、臨場感たっぷりに描かれる。

よって、出口の見えないコロナ危機を生きる私たちは、『ペスト』というフィクションのなかに、コロナに席巻される日本そして世界の現状を、ひいては活動を大幅に制限されている私たち自身の心の状態を、まざまざと読みとるのだ。つまり、私たちが『ペスト』のなかに投影するのは、みずからの日常と化したコロナ禍の、いわばリアルな“写し絵”なのだ。こんにち、本作が強い訴求力を持つゆえんである(『ペスト』の放つリアルさ/迫真性は、日々の感染状況を、ともすれば感染者数の列挙や煽情的なトーンで伝えがちなマスコミ報道には、望むべくもない。もちろん、情報伝達という報道の役割は重要だが)。

以下では、上述の点をふまえて、『ペスト』の読みどころと思われるいくつかの細部を取り上げ、コメントを付したい。優れた細部こそは、小説の生命線だからである。

まずは、オラン市の医師会会長、リシャールのセリフ。有力者の彼は、ペストの発生期にその感染の脅威を訴える医師リウーにこう言う――「この病を終息させるためには、もしそれが自然に終息しないとしたら、はっきり法律によって規定された重大な予防措置を適応しなければならぬ。そうするためには、それがペストであることを公(おおやけ)に確認する必要がある。ところが、この点に関して確実性は必ずしも十分ではないし、したがって慎重考慮を要する……」(『ペスト』宮崎嶺雄・訳、新潮社、1969、74頁、以下の引用も同書による)。

発生した病気がペストであることに気づきながらも、それを公言しようとしないリシャールは、ぐずぐずと回りくどい、優柔不断さと抜け目のない慎重さを交ぜたような言いまわしをする。なんとも今日的な光景だ。

このリシャールの、現実を直視せずに、法的な手続きに固執する言葉に対し、リウーは、それは問題の設定が間違っている、重要なのは市民の半数が死ぬことを防ぐための措置であり、もはや時間との競争の時期が来ているという意味の、的確な言葉を返す(75頁)。その直後に挿入される、「揚げ油と小便のにおいのする場末の町で、鼠蹊部(そけいぶ)は血みどろになり、死のうめきをあげている一人の女が、彼〔リウー〕のほうへ身を向けていた」という場面が、ペストの恐るべき脅威を強烈に印象づける(76頁)。

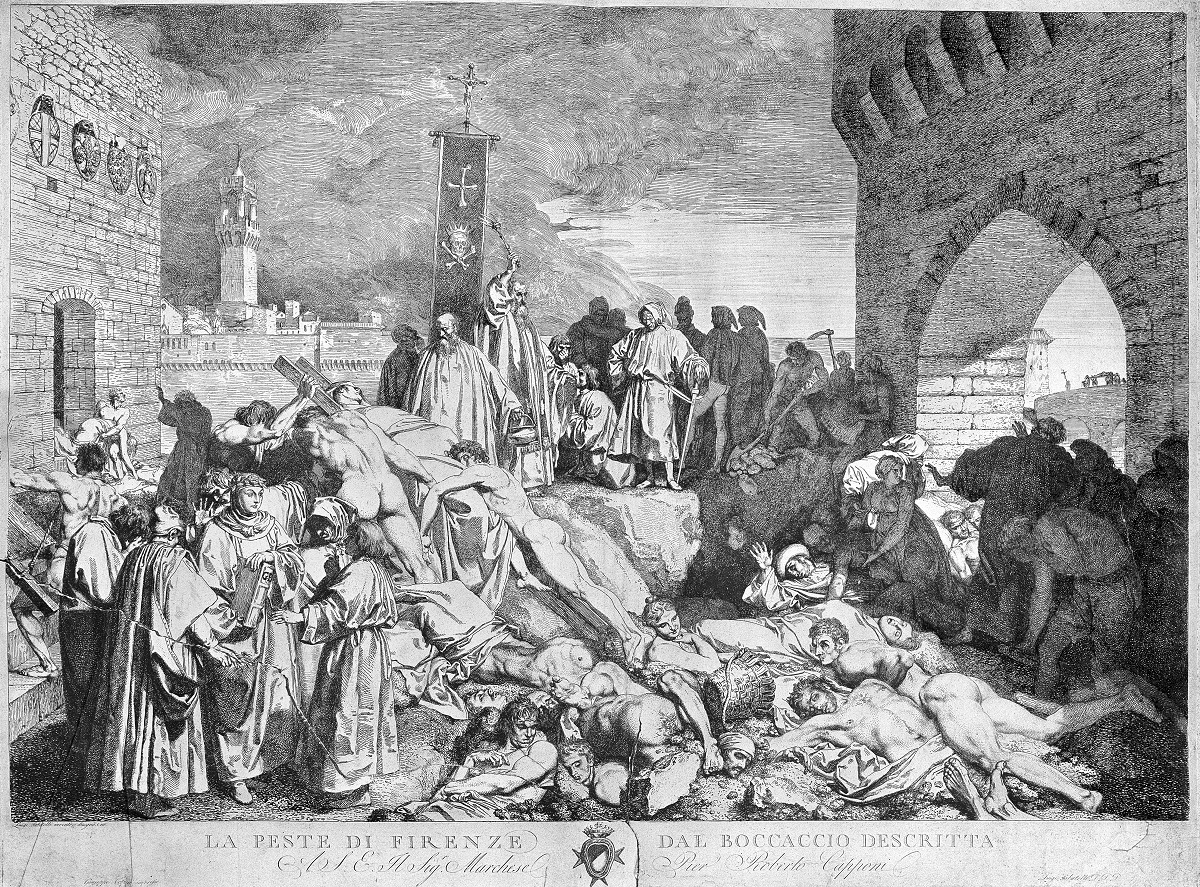

1348年、イタリア・フィレンツェで流行したペストの様子。ボッカッチョ『デカメロン』の挿絵=英ウェルカム・コレクションから

1348年、イタリア・フィレンツェで流行したペストの様子。ボッカッチョ『デカメロン』の挿絵=英ウェルカム・コレクションから また、同時期に当局が市中に貼り出したビラの文面も、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください