2020年05月19日

カミュの『ペスト』を読む(1)――コロナ危機の驚くべき予言の書

今回は前々回で触れた、アルベール・カミュ『ペスト』における最も重要な副人物の一人、パヌルー神父について触れたい。パヌルーは熱のこもった口調で、ペストという災禍が、現世利益のみを追求してきた市民に対して神が下した罰である、と説教する。つまり、ペストは信仰をおろそかにした人間たちへの、神による有罪宣告であると説くのだ。

アルベール・カミュ『ペスト』(新潮文庫)

アルベール・カミュ『ペスト』(新潮文庫)そしてパヌルー神父は、アルジェリアのオラン市をソドムとゴモラ――旧約聖書「創世記」に記された、住民の罪悪のために業火(ごうか)に焼かれて滅びた町――にたとえて、反省(悔い改め)なしには汝らを神は救済しないと、身を震わせて説教する(アルベール・カミュ『ペスト』宮崎嶺雄・訳、新潮社、1969、137頁以降、以下の引用は同書による:パヌルーは市民たちを、煉獄(れんごく)――天国と地獄の中間の場所――に置かれた宙づりの存在だと考える)。

M.Moira/Shutterstock.com

M.Moira/Shutterstock.comこうしたパヌルーの宗教的な信念について、医師リウーは青年タルーにこう言う――もし自分〔リウー〕が全能の神というものを信じていたら、人々を治療することをやめて、すべての面倒を神に任せてしまうだろう、と(185頁)。さらにリウーは続ける。「(……)この世の秩序が死の掟に支配されている以上は、おそらく神にとって、人々が自分〔神〕を信じてくれないほうがいい(……)。そうして〔われわれは〕あらん限りの力で死と戦ったほうがいい(……)。神が黙している天上の世界に眼を向けたりしないで」(188頁)。

また後段でも、リウーはパヌルーにこう言う。「〔パヌルーの口にした「人類の救済」という言葉に対して〕僕はそんな大それたことは考えていません。人間の健康ということが、僕の関心の対象なんです。まず第一に健康です」(323頁)。――すなわち、神の摂理といった観念=抽象に頼ることなく、あくまで肉体と精神に条件づけられた<人間の尺度/実存>において、つまりこの地上/現世に踏みとどまって、人々の命を医療によって救うこと。そうした無神論的倫理によって行動する医師リウーが、すぐれてカミュ的な<実存主義>を体現する人物であることが、この彼の言葉にも端的に示されている。

そして翌年、ペストの流行は終息し、オランは以前の穏やかな日常を取り戻すが、リウーは自分たちの行動は多くの人々の死を防げなかったのだから、しょせんは敗北の戦いだったと内省しつつも、市の封鎖が解かれ、歓喜に湧く市民たちの能天気な姿に愛(いと)おしい眼差しを向ける。愚かさを含めて<人間性>――人間の人間たるところ――を肯定する、いかにもカミュらしい温かい筆づかいだ。

こうしたカミュの人間賛歌は、人間の愚かさ・欺瞞・エゴイズムを辛辣に揶揄(やゆ)する現代フランスの人気作家、ミシェル・ウエルベックや、神経症的な「超人思想」や「優性思想」にとり憑かれ、安逸さのみを求める怠惰な大衆を<畜群>と呼んで呪詛(じゅそ)したニーチェの人間観などとは、対照的なものである。

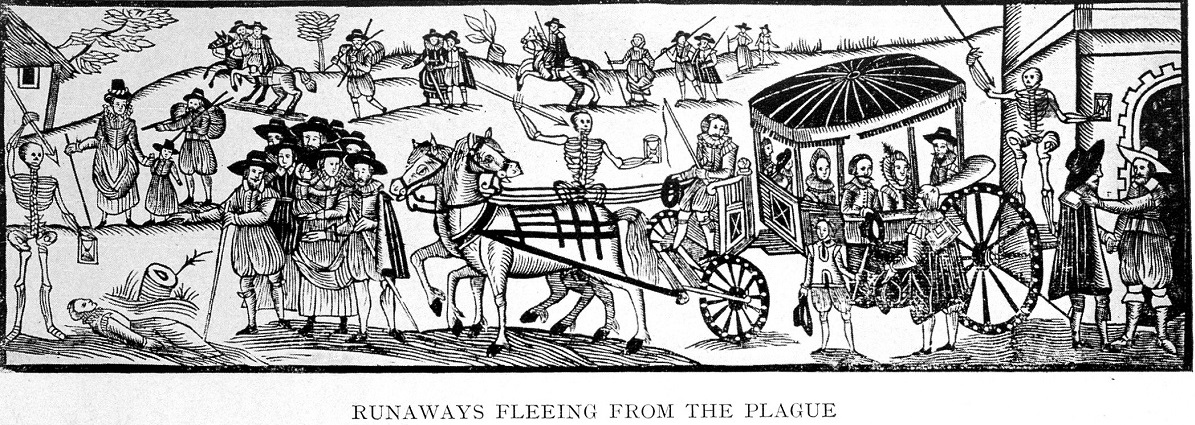

ペストが流行し中世欧州の街から逃れる人々を描いた絵=英ウェルカム・コレクションから

ペストが流行し中世欧州の街から逃れる人々を描いた絵=英ウェルカム・コレクションからパヌルー神父に話を戻せば、オトン少年の痛ましい死をきっかけに、この敬虔な神父が保健隊に加わることを決意するくだりは感動的だ。パヌルーは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください