『ペスト』『デカメロン』『赤死病の仮面』

2020年05月21日

パンデミック、オーバーシュート、ロックダウンという聞き慣れぬカタカナ用語が飛び交い、メディアは当初、ネットを含めて1日中、新型コロナウイルスについての報道に狂奔していました。これまでも伝染病はたくさんありましたが、医学が進歩した21世紀、よもや未知の疫病に世界中が翻弄されると考えていた人は、専門家を除けば、ほとんどいなかったのではないでしょうか。

アルベール・カミュ『ペスト』(宮崎嶺雄訳、新潮文庫)

アルベール・カミュ『ペスト』(宮崎嶺雄訳、新潮文庫)今回、やや生硬な訳文に悩ませられながらこの作品を読み返してみると、確かにまったく違うリアリティを感じます。以前読んだ時は「ペスト」はいわば隠喩でした。東日本大震災のような大災害や原発事故、国際的なテロ、果ては戦争のような災厄と人間はどのように向き合うべきか。カミュが「ペスト」を題材にして描こうとしたのは、人間の生き方に対する普遍的な問題意識だったと思います。

しかしコロナ禍の今読むと、もはや「ペスト」は喩えではないのです。このような純乎たる芸術作品をルポルタージュとして読むのは邪道であることを重々承知しながらも、本物の疫病に襲われている私たちに、ペストが猛威を振るい、封鎖されたオラン市の描写が、非常にリアルな感覚をもたらすことに驚きを禁じえませんでした。フランス文学者の中条省平さんが書いた『NHK 100分de名著 アルベール・カミュ『ペスト』』(NHKテキスト、2018年6月、NHK出版)は、この作品の理解を助ける最上のテクストだと思います。

この小説では登場人物はそれぞれがある理念を抱いています。ペストの発生から終息まで、主人公の医師リウーは、事態に全身で立ち向かいます。彼の周囲にいる人間たちも、保健隊と呼ばれる組織に志願して入り、ペストと戦い続けます。

リウーが新聞記者と交わす会話の中で印象的な一節があります。「今度のことは、ヒロイズムなどという問題じゃないんです。これは誠実さの問題なんです。こんな考え方はあるいは笑われるかもしれませんが、しかしペストと戦う唯一の方法は、誠実さということです」。誠実さとは?と新聞記者に問われたリウーは答えます。「僕の場合には、つまり自分の職務を果すことだと心得ています」。

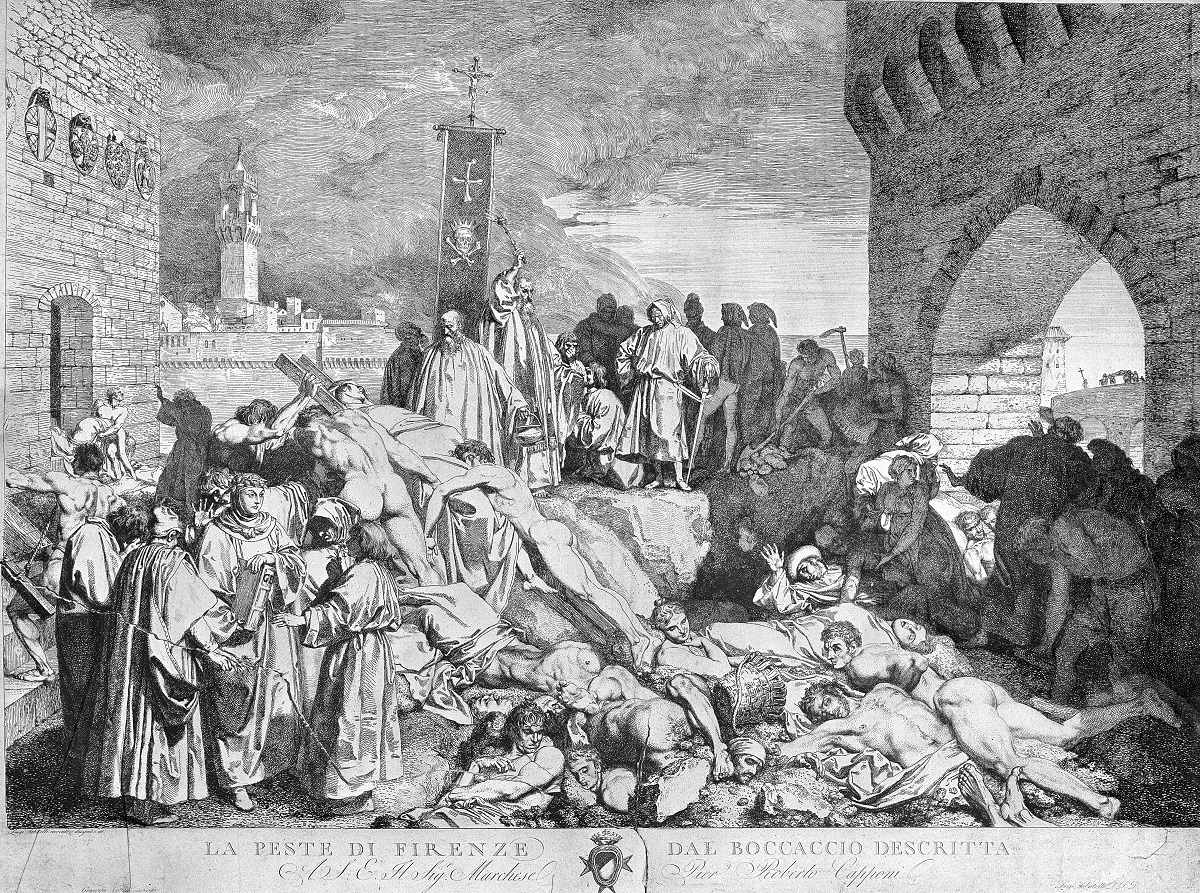

中世のペスト禍を描いた絵画=matrioshka/Shutterstock.com

中世のペスト禍を描いた絵画=matrioshka/Shutterstock.comペストに関連してよく知られているもう一つの文学作品は、ジョヴァンニ・ボッカッチョ『デカメロン』(平川祐弘訳、河出文庫)でしょう。この作品は、文学青年たちが、奔放なエロティシズムを楽しむ作品だという印象がありました。しかし、この状況下で最初の部分を読み直してみると、これは実に示唆に満ちた、予言的な小説であることが分かります。

この書名『デカメロン』は、ご存じの方も多いとは思いますが、「十日物語」という意味で、その名の通り男女10人がペスト禍に見舞われたフィレンツェ市を逃れ、10日にわたって郊外の家でそれぞれが自分の持っている物語を披露するという設定になっています。しかし「第一日まえがき」で語られるのは、信じられないようなペストの惨状です。

1348年のイタリア・フィレンツェで流行したペスト禍の様子。ボッカッチョ『デカメロン』」の挿絵=英ウェルカム・コレクションから

1348年のイタリア・フィレンツェで流行したペスト禍の様子。ボッカッチョ『デカメロン』」の挿絵=英ウェルカム・コレクションから1348年、はるか遠くオリエントで発生したペストがフィレンツェ市にも来襲すると、市当局によって徹底的な対策が取られ、人々は神に熱列な祈りを捧げます。しかしながら、ペストは春ごろから勢いを増しました。「ガヴォッチョロ」と呼ばれる腫物が、人々の股の付け根や脇の下にできるようになったのです。これが出たら間違いなく死ぬことになります。薬も医学的な処置もありませんし、ほんの少しの接触が感染につながります。

「時には妻も夫を顧みなくなりました。そればかりか信じがたいことですが、父親や母親が子供を、世話をするどころか、そんな子供はいないかのように、面倒も見ずに避けて通ったのです」

極限状態に置かれた人間のありさまを描いた部分は衝撃的です。その後に始まる艶笑譚は、背後にペストが猖獗(しょうけつ)を極めるフィレンツェ市があることを常に意識しながら読まないと、違和感すら覚えそうです。しかし、そこには常に「メメント・モリ」、すなわち「死を忘れるな」というラテン語の格言が木霊(こだま)していることが、この『デカメロン』を不朽の名作たらしめている重要な要素だと思います。

エドガー・アラン・ポー(1809―1849)

エドガー・アラン・ポー(1809―1849)外は「赤死病」の嵐が吹き荒れていましたが、城内にはあらゆる娯楽が用意され、安穏な暮らしが保証されています。ある日、王は仮面舞踏会を催します。すると、背の高い男で、あたかも赤死病患者のように衣装は血にまみれ、顔には血痕のある奇妙な装いの参加者がいます。君主は怒りに震えナイフを手に突進しますが、そのまますぐに倒れて息絶えてしまう。周囲の人間が男を追いかけてその衣装と仮面を取り去ると、そこには何もありません。いや「赤死病」がその姿を現したのです。人々はすぐに感染して絶望的な最期を迎えます。

このゴシック・ロマンの傑作は、もちろん黒死病、すなわちペストを意識して書かれています。「赤死病」とは、なんとも興味深いタイトルではありませんか。 (つづく)

*(下)は5月22日7時に配信します。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください