静岡「くものうえ」演劇祭を通して考えたこと(上)

2020年05月27日

新型コロナウイルスの感染拡大で、日本中の劇場が閉館を余儀なくされています。舞台芸術を通して人々や社会に様々な刺激を与え、楽しみや感動を届けてきた人たちは、いま何を考え、どんな未来を見つめているのか。それは日本の文化の「現在地」の報告であり、同時に、「これからの世界」を考える手がかりにもなるでしょう。

静岡県舞台芸術センター(Shizuoka Performing Arts Center : SPAC)の芸術総監督、宮城聰さんの寄稿を2回に分けて紹介します。SPACは静岡県による文化事業組織で、複数の専用劇場、稽古場、所属俳優、スタッフを擁し、国内外での公演、海外劇団の招聘、教育など幅広く活動しています。

SPACが2017年のフランス・アヴィニョン演劇祭の開幕に上演した『アンティゴネ』の舞台(©Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon)。2020年の「ふじのくに⇄せかい演劇祭」でも上演される予定だった

SPACが2017年のフランス・アヴィニョン演劇祭の開幕に上演した『アンティゴネ』の舞台(©Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon)。2020年の「ふじのくに⇄せかい演劇祭」でも上演される予定だったわれわれSPAC-静岡県舞台芸術センターでは、2020年4月25日から5月6日まで「ふじのくに⇄せかい演劇祭」という国際フェスティバルを開催する予定でした(※)。

海外5カ国の演劇作品と自分たちSPACの作品ふたつがメインのプログラムでしたが、3月下旬の段階で海外との出入国はほぼ不可能になり、それでもなんとかSPACの2作品は上演しようと工夫を重ねていましたが、4月あたまには「俳優が稽古場に集まること」自体をとりやめるべきだと判断して、演劇祭の中止を決定しました。

3月下旬、世上で「不要不急」という言葉が流布し、「不要不急のことは自粛するのが当然」という“常識”が生まれる中で、その「不要不急」の筆頭に挙げられたのが演劇やコンサートでした。むろんアーティストからは反論もありましたが、圧倒的多数の市民が「演劇が数カ月なくなったところで誰も死にはしないじゃないか」と考えているなかでは、アーティストが主張すればするほど、大多数の市民とのあいだの亀裂が広がるばかりに見えました。

そのとき僕の頭の中にあったのは「どうすれば、この世に『演劇がなければ死んでしまう』人たちがいる、ということを知ってもらえるのか」ということでした。

※ 「ふじのくに⇄せかい演劇祭」は、世界中から優れた舞台芸術を静岡に集めるフェスティバル。2000年から毎年春に開催している(2010年までの名称は「Shizuoka春の芸術祭」)。関連企画も数多く、国内外から静岡を訪れるアーティストや観客と、地域の人々との交流も活発だ。

「くものうえ↑↓せかい演劇祭」のロゴマーク

「くものうえ↑↓せかい演劇祭」のロゴマーク人が生きるには「精神への水分補給」も必要です。そして、ある人たちにとっては演劇が精神の水であり、それが絶たれると精神が枯れてしまう、つまり「人間として生きている」とは言えない状態になってしまう、ということです。精神が枯れると、実際生命力も衰え、またうつ病や自死にもつながります。このように演劇を命の水として生きながらえている人は多数派ではありませんが、確実に存在しています。

ただ、その存在が、あまりにも一般に知られていない。それが知られていないなかでは、アーティストの主張はまるで自己保身のように見えてしまって届かない。

ではこのタイミングで、どういうアクションを起こせば、「この世には生きるために演劇を必要とする人達が存在するんだ」という認識を広めることができるのか。「ふじのくに⇄せかい演劇祭」を中止する際にわれわれはそこを考え、そして議論の末にこう決めたのでした。

「ふじのくに⇄せかい演劇祭」を中止する代わりに「くものうえ↑↓せかい演劇祭」を開催しよう。

リアルな劇場が封鎖されたなら、クラウド上で国際フェスティバルをやろう。演劇という「カニ」が手に入らないなら、そのかん、「カニカマボコ」を発明して生き延びようじゃないか!

もし演劇祭を中止して単に過去作品の記録動画を配信するだけになったら、世人からの「劇場って、趣味を同じくする“余裕派”のサークルなんだろうね。自分たち“ギリギリ派”には無縁な場所だな。閉まっても誰も困らないからとうぶん自粛してもらおう」という先入観をなんら覆せないばかりか、むしろそれを裏打ちしてしまうという危機感がわれわれを駆り立てました。なるべくジタバタしよう、おとなしくしてちゃいけないぞ、と。

「くものうえ↑↓せかい演劇祭」には、3本の柱がありました。

ひとつは、「ふじのくに⇄せかい演劇祭」で初演する予定で3月から稽古をしていた『おちょこの傘持つメリー・ポピンズ』(※)の立ち稽古や俳優のトレーニングを「Zoom」でおこない、それを配信すること。演劇の稽古は「濃厚接触」そのものであって、稽古場に集まらないことに決めたのも接触を減らすためでしたが、そのような環境であっても稽古をやり続け、基礎訓練をやり続けることで、「ここまで手足を縛られてもなお、われわれは演劇を手放さない」という姿勢をアピールして、観客と自分たちを同時に励ましました。

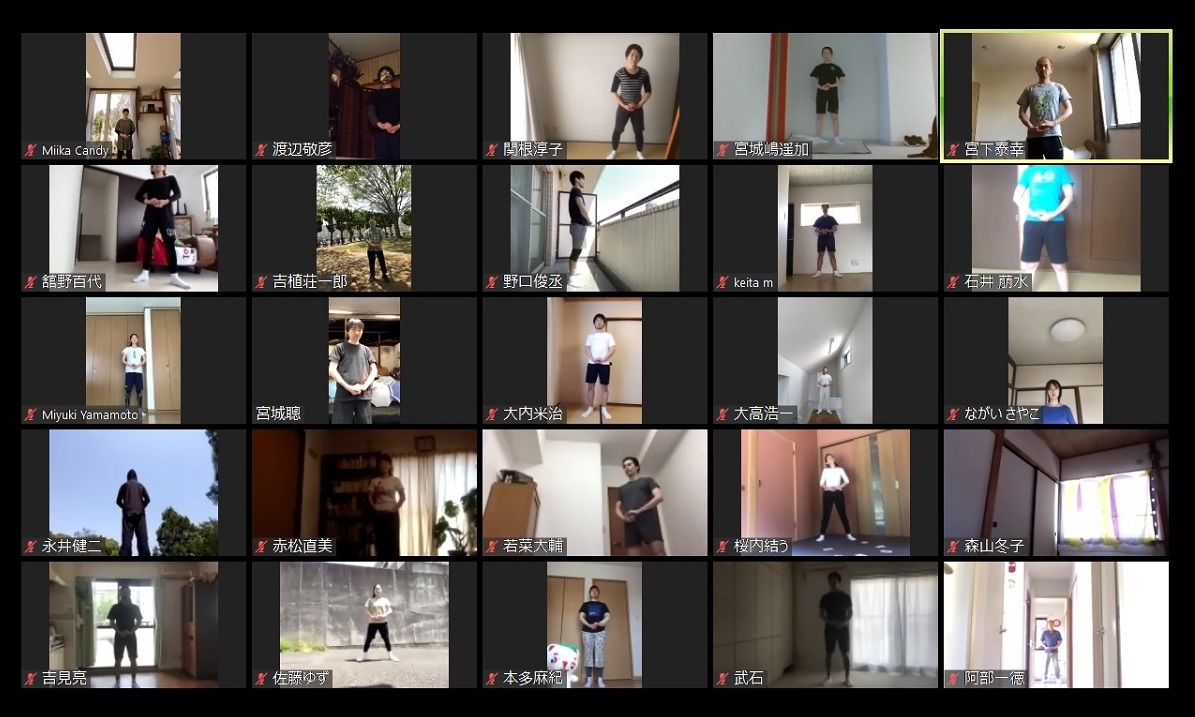

それぞれ自宅での稽古やトレーニングをテレビ会議システム「Zoom」で結んだSPACの俳優たち

それぞれ自宅での稽古やトレーニングをテレビ会議システム「Zoom」で結んだSPACの俳優たち

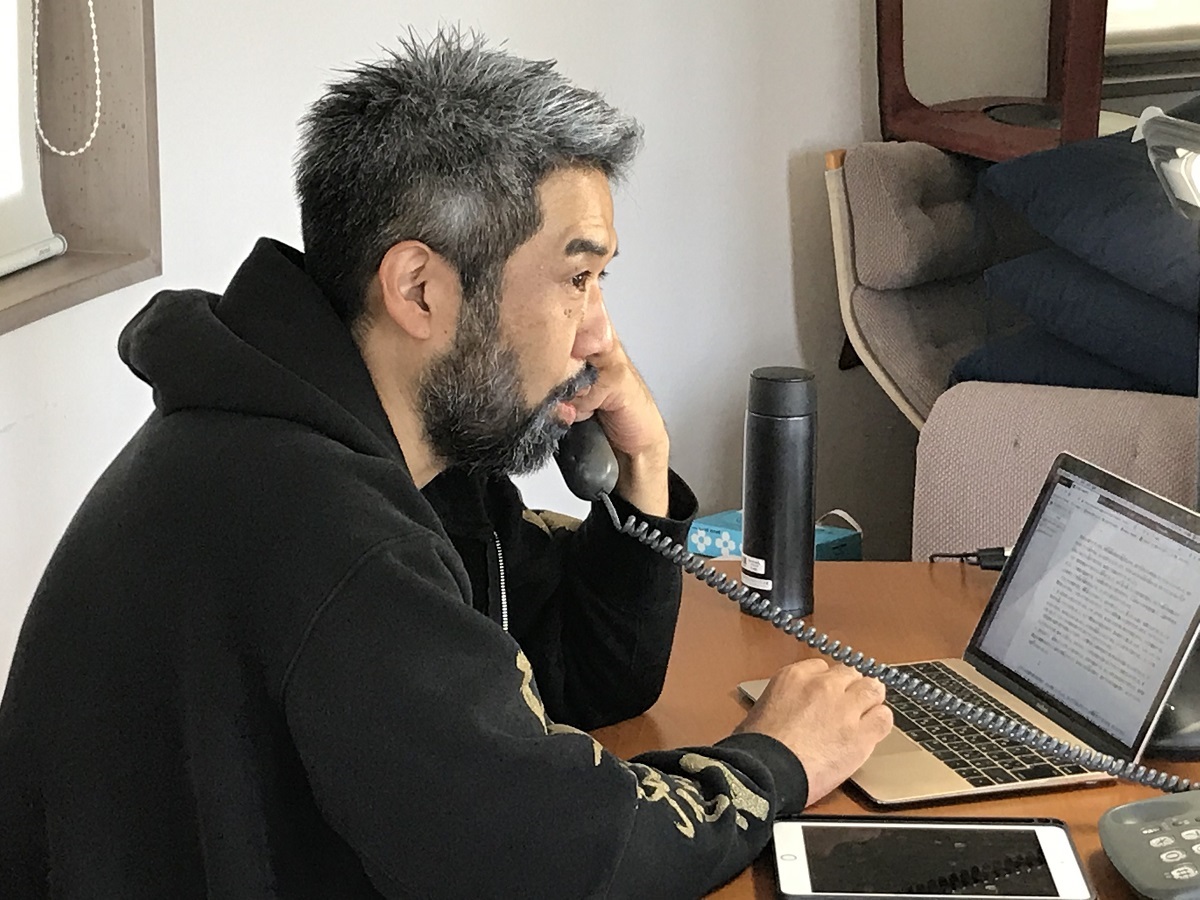

「Zoom」での稽古で演出をする筆者

「Zoom」での稽古で演出をする筆者率直に言って稽古としてはもどかしいものですが、しかしここで執念を見せることで一般の方々が「この人たちはそれほどに演劇を必要としているのか」と認識してくれることにつながると考えてやっていました。

※ 『おちょこの傘持つメリー・ポピンズ』は唐十郎の戯曲(1976年初演)で、傘屋を営む「おちょこ」、傘の修理を頼みにきた謎の女性、店の居候による虚実が錯綜する物語。宮城聰演出の野外劇として上演する予定だった。

ふたつめは、「ふじのくに⇄せかい演劇祭」で来演する予定だった海外カンパニーの演出家と僕の対談や、そのアーティストの作品の映像を配信すること(上演予定作品のネット配信はポリシーとして断る、というアーティストたちも、その代わりに新たに配信用コンテンツを提供してくれました)。

この対談シリーズで僕は思わぬ発見をしたのですが、それは次回に記そうと思います。

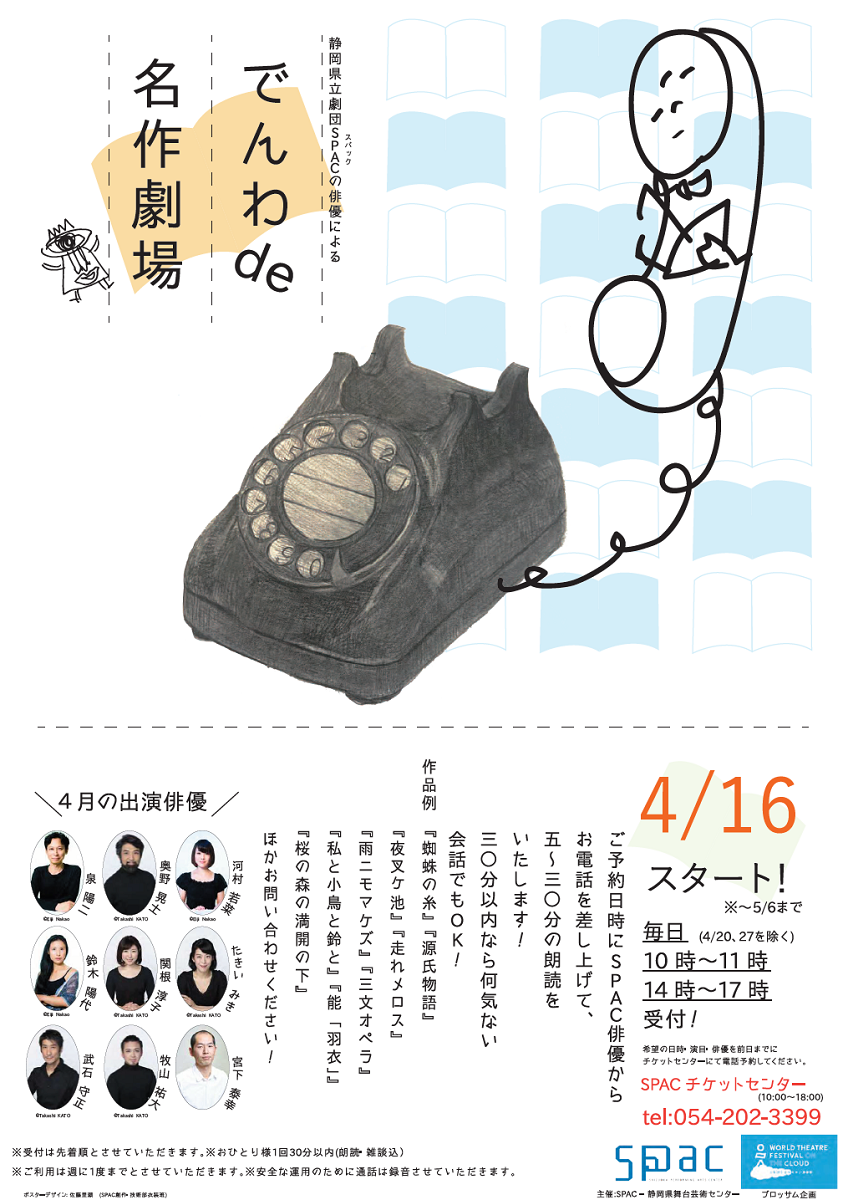

「でんわde名作劇場」のポスター

「でんわde名作劇場」のポスターわれわれの2作品を上演中止にする代わりに何をすればいいか? という問いかけに応じて寄せられた膨大な(集めたらA4で60ページ以上ありました)アイディアを、ターゲット別に「コアなお客様向け」「こども向け」「ネットが苦手な(おもに高齢の)かた向け」「これまで演劇にはアンテナを張っていなかったネット民向け」の4種に分け、そこから厳選して25の企画を実施しました。

来日予定だった海外の俳優とSPACの俳優が交互に詩の朗読をする動画を作ったり、(元祖・自主隔離とも言える)『地下生活者の手記』(ドストエフスキー)をZoomでのテレ演劇で創作したりといったオンラインコンテンツ、劇場の衣裳スタッフが舞台衣裳の端切れでマスクを作ってお分けしたり、俳優が自作の詩画集を刷って劇場の会員に郵送したりといったオフラインコンテンツ、さらにはお客様からリクエストをもらって俳優がそのお客様に電話して朗読をお聞かせする「でんわde名作劇場」などもありました。

先に「演劇は精神の水」と書きましたが、この自主隔離の日々で激しい孤独にさらされ、精神の枯死に瀕している人々が大勢いるはずで、いまわれわれはそうした人たちにどうしたら精神の水を届けられるのかを考えています。

現在、演劇が前提としていた形式はほぼ封じられている状況ですが、けれども演劇の中に含まれている「有効成分」を抽出して届ける方法を発見できれば、そのような瀬戸際にいる方々に「命の水」を届けることができるはず。この「でんわde名作劇場」ではまさに「演劇の中の有効成分」を抽出できたという手応えがあり、演劇祭閉幕後もSPACの主要な事業に位置づけて、なんとか、いま心が枯れそうになっている方々に届けられるように、規模を拡大しようとしています。

「でんわde名作劇場」では、希望者にSPAC俳優が電話をかけ、作品を朗読した

「でんわde名作劇場」では、希望者にSPAC俳優が電話をかけ、作品を朗読した(後半は2020年5月27日に公開予定です)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください