2020年05月25日

つい先日、ウイルスの研究者である北海道大学教授の髙田礼人氏をオンラインで取材した。2015年以来、2度目の取材だった。彼はエボラやインフルエンザのウイルスが専門だが、話はもちろん今回の新型コロナウイルスのことに及んだ。

彼によれば、ウイルスとは生物とすら呼べない、いわゆる物質で、中でも今回の新型コロナウイルスを含むRNAウイルスは遺伝子の複製エラーが起こりやすい。エラーは変異を生じさせ、進化を生む。つまり、この間違いこそが多様な生命体を生み出してきた進化の原動力であり、正しさばかりを追求すると、変化を阻むことにもなりかねないという。

こういう広い視野で見ると、ただ恐怖でしかなかったウイルスが、まったく違った様相で見えてくる。

ようやく、こうして仕事に取り組める落ち着きを取り戻した私だが、5月初旬までは生きる意欲を完全に失っていた。思えば、世間で不謹慎とされる行動もさんざんやってしまったが、それにはそれなりの言い分もある。

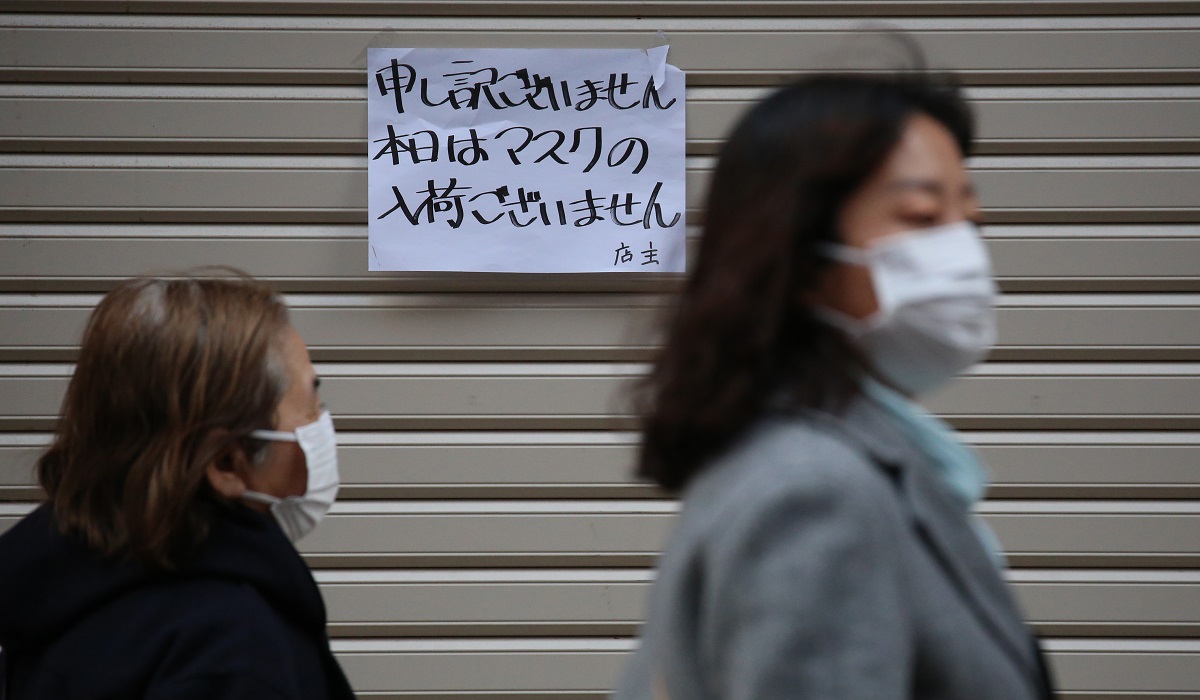

都内でフリーライターをしている私は2月の終わりから取材予定だったイベントの中止が相次ぎ、仕事が激減した。せめて家族の役に立とうと、マスクを求めて開店前からドラッグストアの行列に並ぶことが日課になった。何も手に入らない日もあったが、7枚入り、たった1袋でも、手に入ると多少は家族の役に立てた喜びを味わえた。マスク着用の上で前後の人に声をかけると、「孫のために」「介護施設の同僚のために」という女性も多かった。

しかし、その行列も感染の温床になっているとして、テレビが否定的に取り上げ始めると、私たちの肩身は急に狭くなった。そのうち、マスクの入荷状況も悪化。並ぶために1枚のマスクを無駄にする余裕もなくなり、わずかな仕事にわざと何日もかけて、時間を潰した。

2020年3月5日、さいたま市

2020年3月5日、さいたま市4月からいよいよ仕事がなくなった私は精神のバランスを保つために、ネットで短編小説や小論文の公募を見つけては今日やるべき課題を無理やり設定し、締め切りに向かってがむしゃらに書いた。それも長くは続かず、書きたいことを一通り書いてしまうと、ついに何もやることがなくなった。

15年以上前から一緒に暮らしているパートナーは、いつもは会社勤務だが、3月下旬からテレワークに切り替わった。人から送られてくる原稿に手を入れる編集の仕事は途切れることがなかった。私は、いつもの仕事場であるリビングを彼に明け渡すと、奥の狭い寝室に閉じこもった。扉を閉めても、カタカタとキーボードを叩く音は聞こえてくる。その音が、何もしていない私を責め立てた。

テレビをつければ、各局が競い合うように、医療関係者に感謝することと、オンラインで仲間とつながり、明るく前向きに過ごすことを強要してくる。連帯と明るさは私が最も苦手とするものだった。

ライター業だけでは食べていけない私は、昨年(2019)11月まで八百屋でパートをしていた。八百屋が入っているスーパーごと潰れて解雇となったが、今でも店が続いていれば、感染に怯えながら店先に立っていたことだろう。

そういうスーパーの店員にも、医療関係者にも、宅配の配達員にも感謝すべきことはわかっている。だが、そう強要されればされるほど、誰の役にも立てていない自分の不甲斐なさばかりが目の前に突きつけられて、胸が苦しくなった。

以前から興味があった水引アートにも挑戦したが、持ち前の不器用さも手伝って、誰かにプレゼントできるほどうまくはできなかった。役に立つ人々が称賛される、このプレッシャーの中で、誰の役にも立たないことに時間を費やせるほどの図太さが私にはなかった。

家にいることが苦しくてたまらなくなった私は近所の公園を走り回ったが、利用者は日ごとに増え、公園の利用は1時間に制限された。隣の区の公園にも足を延ばしてみたが同じ状況だったので、近所の公園の外側を走った。せめて、どこかの木陰で読書でもできないかと本を持ち出したが、同じ考えの人々でベンチは埋まっていた。

公園の外周にも飽き、住宅街を走っていると、「ジョギングでウイルスをまき散らすな」という電柱の貼り紙が目に飛び込んできて、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください