『吾輩』の主人・苦沙弥先生はなぜ「あばた面」だったか

2020年05月24日

『吾輩は猫である』の第九回(「ホトトギス」1906.3)の冒頭、猫は苦沙弥先生が天然痘(疱瘡)感染者であることを読者に宣言する。

「主人は痘痕面(あばたづら)である。御維新前はあばたも大分流行つたものだそうだが日英同盟の今日から見ると、こんな顔は聊か時候後れの感がある。あばたの衰退は人口の増殖と反比例して近き将来に全くその迹を絶つに至るだろうとは医学上の統計から精密に割り出されたる結論であつて、吾輩の如き猫といえども毫も疑を挟む余地のないほどの名論である」

猫の感染症をめぐる歴史認識は正確だ。

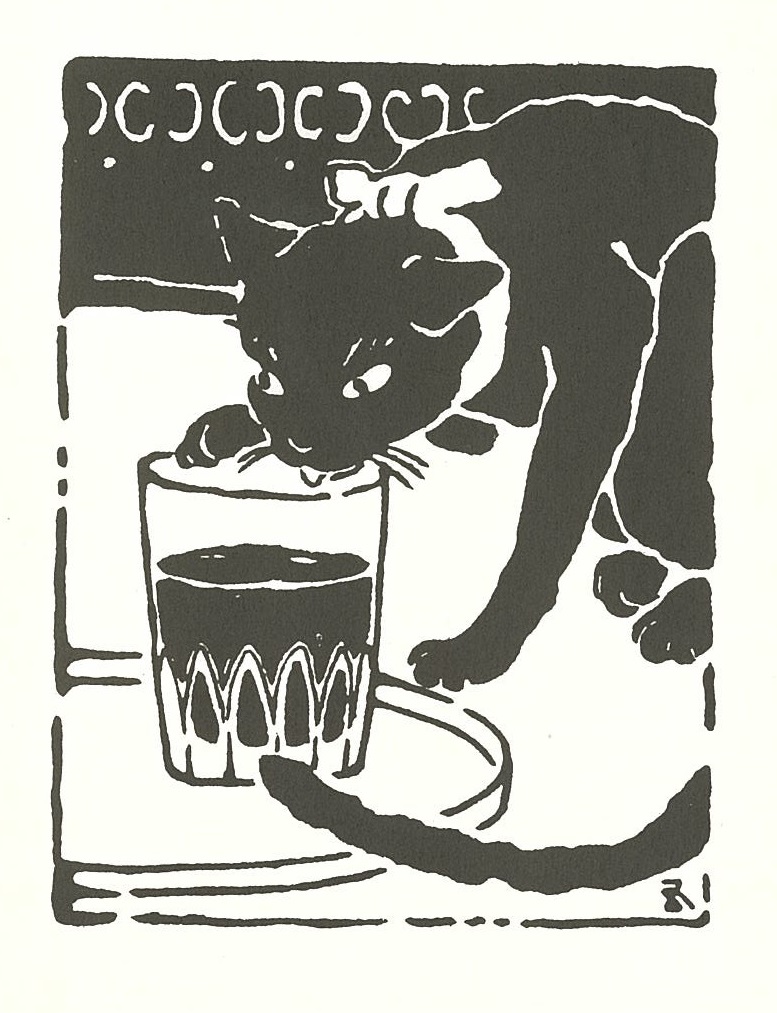

『吾輩は猫である』初版本下編見返し挿絵(復刻版)

『吾輩は猫である』初版本下編見返し挿絵(復刻版)疱瘡についての「吾輩」の認識が正確なのは、「衰退」を「人口問題」と重ねているところに理由がある。疱瘡ウイルスは牛痘、羊痘、豚痘、鶏痘など家畜に感染するものも多く、農耕による定住生活を人間が営むようになり、一定地域に「人口」が集中して「増殖」したことによって人間の病となった。

「吾輩」が「御維新前」と「日英同盟の今日」を、「痘痕面」の歴史的境界としていることも注目に値する。19世紀の大英帝国はその工業力と海軍力で「七つの海」を支配し「イギリスの平和」(Pax Britanica)が保たれていたので、他の国家とか同盟を結ばない路線を取りつづけて来た。

しかし世紀末にロシア、ドイツ、フランス等が帝国主義化する中で、ユーラシア大陸の西側でロシアの南下政策(不凍港を求めての領土拡大)を抑えて来た大英帝国は、シベリア鉄道によって東側に出ようとしていたロシアと対抗するために、極東の島国大日本帝国と、1902年1月30日に結んだ同盟協約が「日英同盟」にほかならない。

日清戦争に勝利し、下関条約が1895年4月17日に調印された直後、ロシア、ドイツ、フランスは大日本帝国による遼東半島領有を許さないという「三国干渉」を行った。「臥薪嘗胆」を国民的スローガンとしてかかげた大日本帝国は、いずれロシアに報復するための戦争準備を進めていった。

日清戦争の賠償金が文教予算にもまわり、文部省第一回官費留学生として、大英帝国に英語の研修に派遣された夏目金之助の留学費用からも、ロシアとの戦争に備える軍艦建設費が差し引かれていた。「日英同盟」こそが1904年2月10日からの日露戦争へと、大日本帝国が突き進む契機となったのである。

苦沙弥の顔の「痘痕」を、漱石のそれと重ねると、種痘の失敗に行きつくのだが、種痘法の発見者は彼の留学先であった大英帝国の医師エドワード・ジェンナーで、1796年に牛痘にかかった女性の痘疹の材料を別な少年に接種し、後人間の痘瘡を植えても発症しなかったことをもとに、1798年に論文として発表した。この発明が、人類の歴史における「ワクチン」による感染症予防と免疫についての、現在にいたる医学的知見の出発点になっている。

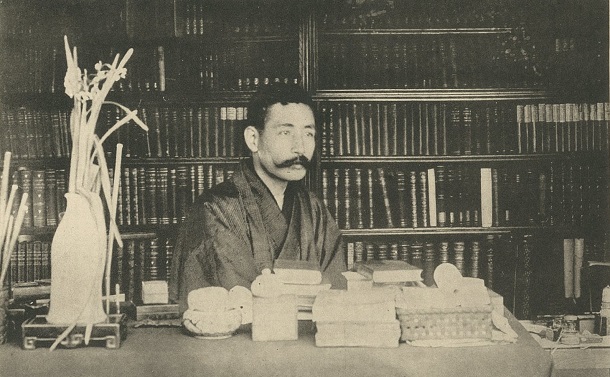

夏目漱石

夏目漱石ロンドンの金之助は、自分の「痘痕面」周囲のイギリス人の注意を引いていることを、強く気にしていた。『吾輩は猫である』第1回と同じ時期に「帝国文学」に掲載した『倫敦塔』(1905.1)で、漱石は「銀の留め金にて飾れる靴の爪先を、軽げに石段の上に移すのはローリーか」と、エリザベス1世の寵愛を受けたサー・ウォルター・ローリーを登場させている。彼が防衛委員だった1588年、スペインのアルマダで無敵艦隊を打ち破り、イギリス艦隊は「七つの海」を支配するにいたる。新大陸の発見後のスペインの制海権は一気に失墜した。

アメリカ大陸にはスペイン人の侵略以前に「痘瘡」は無く、先住民に免疫が無かったため、接触後大流行となり、「人口」が急減した。「人口」が増えたのは、アメリカ大陸やオーストラリア大陸を、「新大陸」と勝手に名付けて、ヨーロッパ大陸から移住した「人間」なのだ。元々そこに暮らしていた先住民の人々は、移民が持ち込んだ感染症によって、命を奪われていった。大幅に「人口」を減らしていった。

「吾輩」の言う「医学上の統計」とはヨーロッパで19世紀に確立した統計学の帰結でしかない。そこで異族である先住民が、数えられることはなかった。

第一章で「吾輩」は、「我ら猫族が親子の愛を完くして美しい家族的生活をするには人間と闘ってこれを剿滅せねばならぬ」と言った「白君」に「尤もの議論」と同意している。「猫族」と「人間」族は厳しい闘争関係にあるのだ。肌の色による人間間の差別をヨーロッパの〝白人〟が始めたのが「新大陸」発見後の大航海時代。球形型の惑星に生きていることを多くの人が知り、「地球」という認識が成立する。

先の引用に続けて「吾輩」は「現今地球上にあばたっ面を有して生息している人間は何人位あるか知らんが、吾輩が交際の区域内において打算して見ると、猫には一匹もない。人間にはたつた一人である。しかしてその一人が即ち主人である。「地球」のレベルで感染症の実態を考えようとする「吾輩」の認識は正鵠を射ている。感染症は侵略戦争による人間の地球規模の移動と不可分なのである。

「吾輩」は苦沙弥が子どもの頃に種痘に失敗したことも、どこかから伝え聞いて知っている。「これでも実は種え疱瘡をしたのである。不幸にして腕に種えたと思つたのが、いつの間にか顔へ伝染していたのである」、「痒い痒いといいながらむやみに顔中引き搔いたのだそうだ」。

この猫の記憶は、九年後の自伝的小説『道草』の叙述と正確に対応している。

「大きくなつて聞くと、種痘が元で、本疱瘡を誘い出したのだという話であつた。彼は暗い檽子のうちで転げ廻った。惣身の肉を所嫌わず搔き挘って泣き叫んだ」という叙述は、主人が忘れていた子ども時代の記憶を、周囲の大人が、後になって、予防接種としての「種痘」が「本疱瘡」を発症させてしまった経緯を語り聴かせたことを明らかにしている。

倫敦に留学した金之助は、「痘痕」のある自分の顔を、イギリス人が不審気に見ると、妻への手紙で報告している。そして乗り合いの交通機関の中で、「痘痕」のあるロンドン子を発見したと、鬼の首でもとったかのように手紙に書きつけている。

そうした漱石自身の「痘痕」へのこだわりを知っていると、「洋行帰りの友人」に苦沙弥が「西洋人にあばたがあるか」とたずね、「まあ滅多にないね」と応じられ、「少しはあるかい」と「念を入れ」たエピソードは胸に響く。友人は「あつても乞食か立ん坊だよ」と応じる。イギリスにおける「あばた」の日本人は最下層階級なのである。感染症が階級問題であることは、今も日々明らかになっている。

新型コロナウイルス(COVID19)による今回のような世界規模の感染症の広がりは、「日英同盟」が結ばれた20世紀に入ってから、繰り返し人類を襲うことになっていく。

アメリカ合衆国から第一次世界大戦の最中に一気に世界中に広がった新型インフルエンザの感染拡大は戦争当事国では秘匿された。覇権を失い、中立国になっていたスペインだけが報道し、日本では「スペイン風邪」という二重三重に誤った命名が流通させられた。漱石は既に没していたが、彼の小説には「インスルエンサ」や「チフス」が繰り返し現象する。今、読み返す時だと思う。

オンラインで〝つなぐ〟小森陽一さん文学講座「日本近代文学の代表作を読み直す」(5/23から8週連続)

第2弾『近代小説の出発―立身出世主義の時代の失業と恋愛』

第3弾『転換期の女性と男性―江戸と東京』

【YouTube動画配信の開始日時】

※配信日時以降はいつでも視聴可

※視聴は、たびせん・つなぐ公式YouTubeチャンネル

または、たびせん・つなぐのページからご覧ください。

※視聴費用不要

第2弾『近代小説の出発―立身出世主義の時代の失業と恋愛』

第1回 二葉亭四迷『浮雲』第一篇

5月23日(土)14時~

第2回 二葉亭四迷『浮雲』第二篇、第三編

5月30日(土)14時~

第3回 森鴎外『舞姫』前半

6月6日(土)14時~

第4回 森鴎外『舞姫』後半

6月13日(土)14時~

第3弾『転換期の女性と男性―江戸と東京』

第1回 樋口一葉『にごりえ』一~四

6月20日(土)14時~

第2回 樋口一葉『にごりえ』五~八

6月27日(土)14時~

第3回 幸田露伴『五重塔』其一~其十七

7月4日(土)14時~

第4回 幸田露伴『五重塔』其十八~其三十五

7月11日(土)14時~

※それぞれ手持ちの文庫本をご使用ください。

第1弾 『夏目漱石『こころ』を読み直す―病と人間―』

動画リストはこちら

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください