『小説伊勢物語 業平』を上梓した髙樹のぶ子と万葉学者上野誠の含蓄対談

2020年05月24日

初めて小説化された平安時代のプレイボーイ、在原業平の生涯(前編)

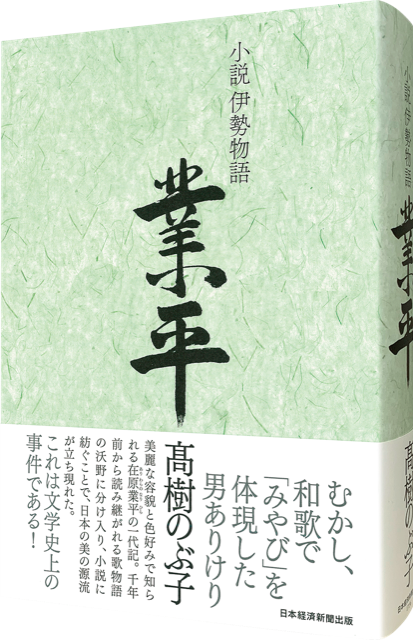

新型コロナウイルス感染対策による外出自粛中の5月13日、一冊の本が出版され、注目を集めている。髙樹のぶ子著『小説伊勢物語 業平』(日本経済新聞出版本部・日経マーケティング発売)。90パーセントの書店が閉じられている中、発売から1週間で重版と幸先の良いスタートを切った。

画・大野俊明

画・大野俊明世の中にあえて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし(※この世に桜というものが無ければ、散るのを案ずることもなく、春の心も、のどかに過ごすことができるというもの)

歌物語を小説に仕立てあげ、現代によみがえらせた作家の髙樹のぶ子氏と、歴史学や考古学、民俗学を取り入れた研究で文学界に新風を送る万葉学者の上野誠氏の含蓄とユーモアに富んだ対談。前編では、主に「『伊勢物語』を小説化することの難しさ」について語り合っていただいたが、後半のテーマは「現代人が業平の生き方に学ぶべきこと」だ。

髙樹のぶ子さん(撮影・花井智子)

髙樹のぶ子さん(撮影・花井智子)髙樹のぶ子 たかぎ・のぶこ

1946年、山口県生まれ。80年『その細き道』で作家デビュー。84『光抱く友よ』で芥川賞、94年『蔦燃』で島清恋愛文学賞、95年『水脈』で女流文学賞、99年『透光の樹』で谷崎潤一郎賞、2006年『HOKKAI』で芸術選奨文部科学大臣賞、2010年『トモスイ』で川端康成文学賞受賞。芥川賞をはじめ多くの文学賞の選考にたずさわる。2017年、日本芸術院会員。2018年、文化功労者。ほかの著作に『マイマイ新子』『百年の預言』『甘苦上海』『ほとほと』『明日香さんの霊異記』など多数。

上野誠さん(撮影・花井智子)

上野誠さん(撮影・花井智子)上野 誠 うえの・まこと

1960年、福岡県生まれ。國學院大學大学院文学研究科博士課程後期単位取得満期退学。博士(文学)。現在、奈良大学文学部教授(国文学科)。研究テーマは、万葉挽歌の史的研究と万葉文化論。第12回日本民族学会研究奨励賞、第15回上代文学会賞受賞。『魂の古代学―問いつづける折口信夫』にて第7回角川財団学芸賞受賞。その他の著書に『万葉文化論』『万葉挽歌の心―夢と死の古代学』『日本人にとって聖なるものとは何かー神と自然の古代学』『万葉集から古代を読みとく』など多数。近著に『万葉学者、墓をしまい母を送る』。

髙樹のぶ子著『小説伊勢物語 業平』(日本経済新聞出版本部・日経マーケティング発売)

髙樹のぶ子著『小説伊勢物語 業平』(日本経済新聞出版本部・日経マーケティング発売)

髙樹 寅さんは貴種ではないにしてもね(笑)。

上野 『坊ちゃん』もそうですよ。あれは読者を想定しているから性の話がないけれど。性を扱うというのは、近代小説に近いということで言うと「源氏」なんだけども、近代小説の原型まで遡れる形ということになると「伊勢」だと思うんですよね。何が言いたいのかというと、髙樹さんがお書きになった『小説伊勢物語 業平』は、古典と思って読むのではなく、むしろ現代小説だと思って読んだほうがいいということ。

僕は業平の恋愛術の数々が、現代にも十分に通用するということに衝撃を受けて。たとえばの話、ちょっと訳ありで別れた女と久しぶりに会うことになったと。その時にどういうそぶりをするのが良いのかということの答えが『小説伊勢物語 業平』に出てます。それで伺いたいと思ったことがあるのですが、髙樹さんはこの作品を書いている時に、古典の世界に耽溺(たんでき)されながら描いておられたのか、それとも頭の中で現代に置き換えておられたのか。

髙樹 小説家というのは自分の中にすでに現代があるわけです。私が何をやろうと現代の造形しかできない。自分が現代の作家である以上、そこからは離れられないだろうっていう風に思います。

上野 実は古典研究も同じなんです。古典研究者は古いもの原義とは何か、同時代にどう考えられていたかを突き止めようとして、さもそれを突き止めたかのように論文を書くのですが、解釈しているのは現代を生きるあなたですよねって話で。古典研究もつないでいくとその時代を反映しているわけです。契沖だったら契沖っていう江戸時代のお坊さんの知識や生き方が反映した源氏物語注釈があり、明治の人が書いたら明治時代の文化や風習が反映した源氏物語注釈になる。それでいいと僕は思うわけですけれど。

髙樹 私もそれでいいと思います。なぜなら作家は同時代を生きる人のために書くのですから。それも作家の仕事のうちなんですよ。

髙樹のぶ子さんと上野誠さん(撮影・花井智子)

髙樹のぶ子さんと上野誠さん(撮影・花井智子)

上野 大変失礼な言い方になりますが、拝読する前、古典の研究家としては「伊勢物語の小説化ってどうなの」みたいな気持ちもちょっとありました。でも読み終えて「やられたなー」って。

業平というのは色好みな男の代名詞として語り継がれてるけれど、小説のテーマを一言で言うなら「本当の人間の優しさとは何か」ですよね。好色というと性への関心が高いという解釈になってしまうけど、色好みというのは人を愛し、人から愛されること。根源的な人間力みたいなものなんだなってことに気づかされました。

髙樹 嬉しいです。業平は女好きでどうしようもない男ではないという新説を打ち立て、どれだけ説得力を持って物語を紡いでいけるか。これはとても意味のある挑戦だったと思っているので。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください