息苦しさと不寛容とをないまぜにした嫌な緊張感が生み出されている

2020年05月30日

福嶋様

第六信、ありがとうございました。

困りました。まだまだ応答を共有したい箇所が沢山あるのですが、この連載も最後のイニングを残すのみとなってしまいました。往信を送れば翌日には必ず復信が掲載されることが約束されていて、それが約1カ月にわたってきちんと履行されているというまるで魔法のような奇跡(笑)を、いまはとても幸福な時間だと思えます。改めて、この機会をいただきありがとうございました。

さて、福嶋さんのハムレットから「主人と奴隷の弁証法」にいたるくだり、唸って読ませていただきつつもついぞ頭から離れなかったのが、トニ・モリスンの『ビラヴド』(ハヤカワepi文庫、2009年)です。

オバマ大統領から自由勲章を授与されるトニ・モリソン=2012年5月29日 Rena Schild / Shutterstock.com

オバマ大統領から自由勲章を授与されるトニ・モリソン=2012年5月29日 Rena Schild / Shutterstock.com奴隷として連れ戻され自分と同じような運命を繰り返すならいっそと、逃亡中に実の娘に手をかけたセスと、後年に亡霊となって現れるその娘「ビラヴド」の物語は、マーガレット・ガーナーという女性の実話をベースにしていますね。主人と奴隷の関係自体を成立させまいとしたガーナーは同時に、もしかしたらその「主客」関係を世俗的には転倒させられたかもしれない可能性(たとえばハイチ革命のトゥサン・ルヴェルチュール)をも摘み取ったのです。それも突然に。娘の墓碑に刻んだ『ビラヴド』という文字も、字の書けないガーナーが性的関係を提供する代償として他の男に書いてもらったのでした。

奴隷であるということと性的搾取の対象としての女性であること。この二重性がヘーゲル的な指向性にどれだけの不協和音を響かせることができるかどうかは、はっきり言って僕もわかりません。僕の直接の師であるポール・ギルロイは、そもそもアメリカにおけるアフリカ人奴隷は商品であり、社会的には「死」んでいると言います。つまり社会的に「いない」のです。

ギルロイは、ガーナーが「死」でしかなかった奴隷という存在になってしまいかねない娘を〈物理的に消す=殺す〉ことによって、主人と奴隷の弁証的関係そのものの潜在的可能性をも摘み取ろうとしたのだと、挑発的に喝破しました(『ブラック・アトランティックー近代性と二重意識』月曜社、2006年)。

ところが、ある意味で予見された苦しみから救ってやったはずの娘は、亡霊になって戻ってくるやいなや、セスの愛情を求めて読んでいるこちらが時にイライラするくらい傍若無人に振る舞い、子殺しの自責の念と生き残った罪の重みに悩み続けるセスを再び奴隷的な立場に追い込もうとしてしまいます。「ビラヴド」とセスとの疑似的な主人と奴隷の関係を断ち切ったのは、生き残ったもう一人の娘デンヴァーでした。

これを、母性の物語にしてしまう解釈もあります。「惨めな人生を送るくらいなら」と、あえて子殺しの罪を背負うセスの母性です。しかし、モリスンの作品を「シスターフッド」の視点から読み解く批評家のベル・フックスを参考にするならば、『ビラヴド』は、一方は生き残り、他方は殺された姉妹が一見対立するように見えながらも、奴隷的立場へと常に引き戻されるセスの軛を壊すことに成功する女性同士の連帯として読むこともできるでしょう。一方は再び消え去り、他方は残る選択を自らすることによって。

久しぶりに『ビラヴド』を読み返しながら、ふと、教室で授業のできない今の状態では学生も教師も「ビラヴド」の状態になっているんじゃないかと思いました。二歳で突然この世への出入りを禁じられ、亡霊になって戻って来られても過剰に愛情を求めるばかりに鬱陶しがられ、結局身を引くことで、言ってみればやっと「往生」することができる「ビラヴド」。同じように、教室で授業を受けるという日常が突然遮断されたと考えてみましょう。かなり無理はありますが、まあ、「ビラヴド」はそれこそ読む人の数だけ解釈を可能にし、テーマも複数多岐にわたる不思議な物語なのでお許しください。

自粛要請期間が終わり教室に戻ることは可能ですが、大学の方針でしばらくはオンライン授業が続きます。もしキャンパスが再び開かれる時、戻ってくる学生が3月以前のままだとは僕には思えない。成長しているからということではなく、この3〜4カ月のあいだに勉強への取り組み、大学生であること、友だちや教員との距離(ディスタンス)の取り方作り方、そして会話で用いる言葉遣いが、この期間以前とはほぼ切断され、新しい方向へと転換されていると思うのです。

福嶋さんは前信で、「『書店の⽇常』の中に『⾔える』ことへ貢献はあり得るのか?」と問われましたね。答えはもちろん、おっしゃられるとおり、「ある」です。しかし、「書店の日常」はおそらくこれまでの日常とは異なり、〈「言える」=アウトプット〉の中身も以前とは違ってくるのではないでしょうか。

Shutterstock.com

Shutterstock.com「新常態」や「新しい生活様式」を無批判に受け入れるということではありません。しかし、この日常の切断と転換は思ったよりもシビアなものになりそうな気がします。以前のままに振る舞おうとすると、「おいおいちょっとまて」と鬱陶しがられるかもしれない。さあ再開だとはりきって授業をしても、受講者との熱量交換がうまくいかないのではないか。卒論、修士論文、博士論文執筆のための調査研究の不在を埋めようと積極的にフィールドワークや史資料収集に出かけても、以前の研究倫理や姿勢が過剰に映ってしまうのではないか。

「書店の日常」も「教室の日常」も、決して終わりなきものではなかったのでしょう。何かが「終わり」、別の何かが始まらなければいけないのかもしれません。コロナ禍の過程であまりにも「日常的」に使われるようになった言葉群があります。レジの前での「ソーシャル・ディスタンシング」、「不要不急」ではない絶対的な理由を言葉にできずに今日もまたオンライン授業、などなど。「隔離」、「自粛」、「クラスター」、「オーバーシュート」、そして「国難」。これらの言葉群によって私たちはコロナとの「共生」を当然視できるようになる一方で、インフレ気味の使われ方は過剰な社会変容を導くかもしれません。

まずは不寛容の出現です。うっかり「ソーシャル・ディスタンス」を取っていないと判断されれば罵声を浴び、なんでも「不要不急」ではないという言い訳を準備しておかねばならない。「隔離」と「自粛」の禁を破ったものは公開で晒し者にされ、「オーバーシュート」によって「クラスター」を生み出した日には、その場所は物理的な攻撃の対象にすらなります。

特別定額給付金は、生活を成り立たせるためではなく、「見えざる敵との闘いという国難を克服するため」のものなのだそうです(「特別定額給付金」案内状の文言)。不可視で、不可知で、専門家に知識が専有されており、その説明や判断に頼らざるをえない未知なものがそこかしこにうようよしている。解像度をいくら上げてもはっきり掴み取ることはできないので、様々な言葉で外縁をなんとなく特定し、輪郭を把握しきったつもりにならないと不安になる。

感染拡大を防ぎ注意力を喚起するための言葉群だったものが、まるでそうした言葉群自体が感染症的な熱を社会に投射してはいないでしょうか。お世話になっている編集者の表現を借りるなら、「言葉のパンデミック」とでも言えるものが発生しているかのように、息苦しさと不寛容とをないまぜにした嫌な緊張感が生み出されているのです。言葉の「デュアル・ユース」問題と言えるかもしれないですね。

統治する人間たちや統治機構にとっては、社会システムを合理化し効率化する絶好のチャンスでもあるでしょう。これらの言葉群はそのための効果的な道具となってしまうのかもしれません。

不寛容は当然対象の具体性とわかりやすい区别化の指標を求め出します。それが外国人や特定の人種や特定の職業を標的にするヘイトに着火される構図です。朝鮮学校にはマスクは配らない。外国人留学生への援助金は無条件で給付しない。マスクは人参の代わりにすらならないし、外国人留学生の正規の学費は日本国籍を持つ学生よりも高額なのですが、ここぞとばかりに「違い」を際立たせることをする。

坂本龍一氏

坂本龍一氏二つ理由があります。まず、合理化や効率化――これらを尊ぶ原理はネオリベラリズムと一言で片付けられる傾向にありますが――は経済成長を目的としているから、環境や気候変動のことを加味してそんなものはもう無効だと発想を切り替え、持続可能な方向へ向かおうと言われます。

しかし持続可能な社会には、そこに適合されるべき別の合理化と効率化が必要になります。切り捨てや加速的な業績主義ではありませんが、農業、漁業、林業などに従事している人たちの生活を少しでも垣間見ればわかるでしょう。「無駄」はないんですよ。本当に忙しいんです。いわゆる第1次産業は、「晴耕雨読」とは正反対の作業の連続です。だからこそ、生活と生業の真っ只中から文化が生まれてくるんです。「無駄」からは生まれては来ない。たまに田舎に行って「田舎はいいな―」という人間が信用できないのは、こういう理由です。

次に、「無駄」自体が市場原理で選別されるからです。カネになる「無駄」、ならない「無駄」。前者はたいがい統治者にとって「無害」かつ「有益」なものと重なります。後者は、弾圧の対象になります。「愛でよ」と偉そうに言われる筋合いはないので、池波先生の言葉に寄り添い、いっそ僕は「無駄」ではなく「許容」に力点をおいて考えたいと思います。

なぜなら、書店も教室もまさに「許容」の場所だからです。前々回(第三信)と同じ話の繰り返しですね。過剰、不足、トライ&エラーが平気で起こり、インプットと同時に〈アウトプット=「言える」〉が「許容」される場所としての書店と教室です。言うことを仕入れて「言える」ことに変換する場所では、仕入れる内容や「言える」という態度は、経済的要請とは関係なく選別されます。

ただ、これまでの「許容」のやり方だとだめなんじゃないかとも思います。進化なのか、変化なのか、それはわかりませんが、いちいち圧倒的な「言葉のパンデミック」が襲いかかってくるとしたら、立案可能な作戦はどんなものでしょうか。

まずは、いちいちその語彙の意味を問い直すこと。はなはだしいのは「国難」でしょうか。国難は自然現象ではありません。「難」を特定の政治指向を目指す利用可能な資源とするために、「国」を形容詞として強制的に「国」民以外を排除し、残ったものを「国」の内部に包摂するための言葉です。とはいえ、一つ一つこれをやっていては(必要ですが)疲れます。

Shutterstock.com

Shutterstock.comそこで次に、たとえば「自粛」は「自発的隷従」だからダメだ! と一気にまくしたてないで、「自」だけを取り出して他の可能性を探ってみる。福嶋さんはたびたび、お客さんから教わる、部下の店員さんから教わる、書店はそういう現場であることを強調されてきましたね。僕ならば、学生から教わることがあるということです。

でもそれは学生が教師になったということではありませんね。役割は変われど、立場は変えられない。「非対称」ですからね。ただ、学生と教師がお互いに勘違いをすることはありえます。教える/教わる正当性がカッコに入れられるんです。その正当性を消そうとするのは、「ダイナミックな『弁証法』」の芽を摘んでしまうことになります(第四信)。しかしこの勘違いによって教師と学生が入れ替わり、それでもきちんと教室が成立しているなら、それは教室が自主管理されたと考えてもいいのではないでしょうか。外部からの指令も指示も監査も評価も受けない、自主管理です。

教師を排除して学生だけで自主勉強会や読書会をするということではありません。もちろんそれはあっていいことですし、教室という場所の極めて大切な価値です。もっとも最近は、国立大学であってもすべからく「許可」制で、「許容」はしてくれないのですが。まずはそのあたりにジャブを打ちつつ、パンデミック状況でなぜ「自粛」はあっさりと生まれるくせに、自主管理は生まれないのかを考え、「自粛」を自主管理へと導くことを目指すことが必要だと思います。いや、もう生まれているのをきちんと見据えられていないだけなのかもしれませんが。

最後に考えられるのは、書店と教室をつなぐもっとも基本的な行為、読書です。「許容」するための読書であり、書店と教室を「許容」が可能な場所として維持するための読書と言ってもいいかもしれません。

僕はいま、抵抗感と無力感に苛まれながらもオンライン授業をしています。手紙や電話や、かつては当たり前だったコミュニケーションの様式とそのような様式に合わせて身につけられてきた技術は何ものにも代えがたいのですが、オンラインには過度な期待をせずに、また過度な要求を生徒に課すことにならぬよう、「ほどほど」にやっています。この往復書簡の僕からの〆として、僕の教室で現在進行形で進んでいる読書の記録をほんの数例ご紹介しておこうと思います。

大学院のゼミで読んでいるのはマイク・デイヴィスの未邦訳の著書『後期ヴィクトリア期のホロコースト―エル・ニーニョによる飢饉と第三世界の形成』(Verso, 2001)です。色あせませんね、傑作です。気候不順などの自然災害による飢饉が実は全く自然ではなく、その前後の植民地主義企図によってデザインされた大量虐殺であり、そこからがっつりもうけたやつらがのちに「第三世界」と呼ばれることになる周縁を作ったのだということを多角的に論証しています。ナオミ・クラインの「ショック・ドクトリン」はこの本がなければ生まれなかった概念だと思います。

新自由主義的なグローバル資本主義はコロナでボロボロだという見解が最近目立って報道されていますね。確かに見かけは。でもほんとかいな? ということを、腰を落ち着けて考える格好の導き手です。統治が「許容」を蝕むメカニズムを、重厚長大に描いています。

2年生の基礎演習という授業があります。専門講座を決める前の入門ゼミです。サマセット・モームの短編集から「サナトリウム」(行方昭夫編訳『モーム短編集』岩波文庫、2008年)を読み、そして鉄板ですが、ジョージ・オーウェルの『1984』(高橋和久訳、ハヤカワepi文庫、2009年)を読んでいます。モームは短編の鬼才ですから、サナトリウムを舞台に「なぜ自分が死ぬのか」と「なぜ自分が生き残るのか」を同時に考える、そしてそれは結核患者だろうがなかろうが、もう少し普遍的に理解しようとしたほうがいいことなのではないかということを、多くの学生が読み取ってくれました。パンデミックの相対化とでもいいましょうかね。

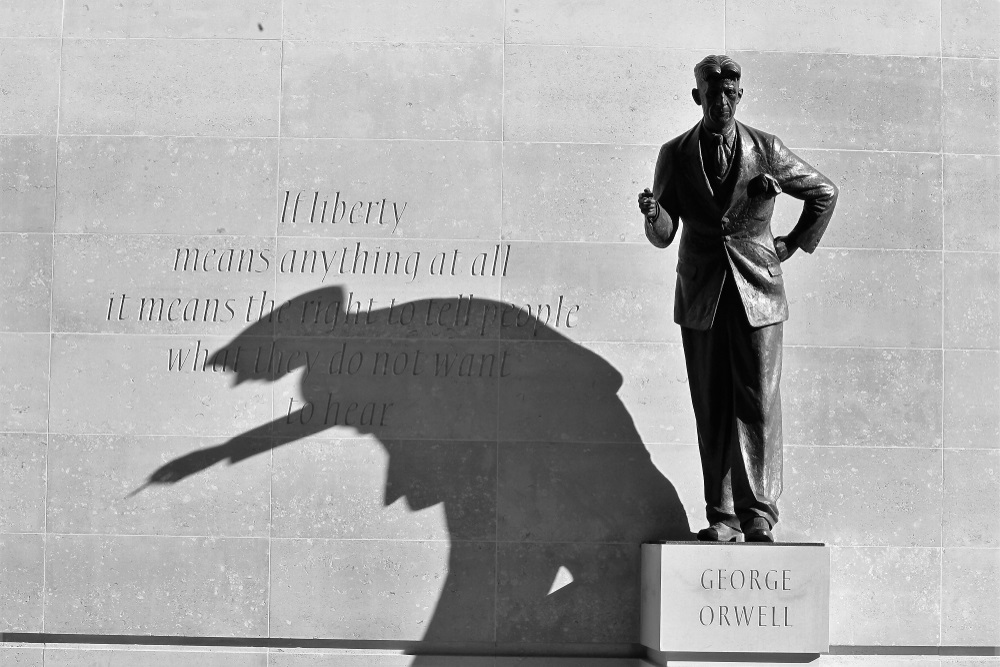

ロンドンにあるジョージ・オーウェル像 Twocoms / Shutterstock.com

ロンドンにあるジョージ・オーウェル像 Twocoms / Shutterstock.comオーウェルはほぼ毎年何らかの授業で読むのですが、そしてこの時期きっとたくさんの授業で読まれている本の一つだとは思いますが、監視によるセキュリティの上昇をとても好意的に、肯定的に捉えている学生が最近増えていることへの密やかな抵抗です。

今や私たちは、肉眼では見えないウイルスの移動経路を知らせるために、自分の体も意思も喜んでさらけ出しかねません、安全の名のもとに。それでいいかね? という問いかけでもありますが、実際はディストピアの住人には紅茶ではなく代用コーヒー含めてコーヒーばかり飲ませる、オーウェルの逆説的な愛国心を読み取ってもらいたいとも思います。

来週は、「パンデミック」をテーマに選んだ本を一人一冊紹介することになっています。書店にも特集コーナーがありますよね。カミュの『ペスト』や小松左京の『復活の日』でもいいんですが、たとえばこういう本はどうだいと僕が紹介したのは、復刻された金森修さんの『病魔という悪の物語―チフスのメアリー』(ちくまプリマー新書、初版2006年)です。20世紀初頭のニューヨークの女性、メアリー・マローンの生涯についての一冊です。

彼女は腸チフスの無症候性キャリアでした。そしてアイルランド系移民で、職業階層の低い賄い婦でしたが、なにより優秀で評判がよかった。彼女の周囲に腸チフス患者が増え次々に死んでいきます。しかし彼女は検査や入院に抵抗します。無症候性なので自覚はなく、偏見や差別に裏打ちされた視線や扱いに我慢がならないからです。そしてまた犠牲者が、という繰り返しでした。彼女のような存在を「許容」しろということではありません。「一人の気丈で善良な女性」が、公平かつ妥当に、「普通の」病人として「許容」されるような社会の仕組みをいまもって私たちは作ることができていないのではないかという、問いかけです。

僕自身は、飯島和一の歴史小説『狗賓童子の島』(小学館、2015年)を取り上げようと思います。5年前の作品ですが、ペリー二度目の来航直後に流行った「アメリカ風邪」と呼ばれたインフルエンザや、明治維新の年に隠岐の島で流行したコレラが物語の重要なモチーフになっています。

特にコレラの流行によって松江藩による過酷な年貢取り立てへの不満がつのり、続く凶作が追い打ちをかけてのちに「隠岐騒動」と呼ばれる民衆蜂起へと至る道程の緻密な描写は圧巻です。パンデミックが統治権力の強化とは違う方向に向いた出来事です。これこそ、いま読むべき一冊ではないかと思うのです。

もちろん、『ビラヴド』も読む予定です。専門のゼミのテクストにしようと思っています。『ビラヴド』は希望の書ではあるけれど、そこにいたるまでは苦しい、生々しい悲劇の連続です。それは奴隷の生そのものでもありますからね。

ハムレットが最後のセリフを吐いて悲劇的な死を遂げ幕が下りた瞬間、幕のこちら側では涙に暮れた熱狂的な女性ファンたちの喝采と絶叫が鳴り響いていたことでしょう。劇団付きの雇われ脚本家でしかなかったシェイクスピアの書く芝居がロングランを記録できたのは、それに夢中になる多くの追っかけ女性ファンがいたからだといいます(北村紗衣『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち―近世の観劇と読書』白水社、2018年)。グローヴ座では、明らかに女性客に向けた舞台口上もあったそうで。

すぐ間近の悲劇も、遠くから見れば喜劇に見えることがあるのかもしれません。

最終回のお返事、お待ちしています。

小笠原博毅

(福嶋聡さんの第八信=最終回=は5月31日公開)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください