2020年06月10日

新型コロナウイルスの感染拡大に伴って発令された緊急事態宣言が5月14日、39県で解除されたのを皮切りに、25日には首都圏を含めて全面解除となった。

先行して政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は5月1日、緊急事態の解除後を見越して、徹底した行動の変容とコロナ押さえ込みの見通しが付くまでの長丁場に備える「感染拡大を予防する新しい生活様式」を提言した。これに加え、専門家会議は5月4日、「新しい生活様式」にもとづく対策の具体例も示した。「人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空ける」「遊びに行くなら屋内より屋外」「症状がなくてもマスクを着用」「買い物:通販も利用/電子決済の利用」「娯楽、スポーツ等:狭い部屋での長居は無用/歌や応援は、十分な距離かオンライン」「食事:料理に集中、おしゃべりは控えめに」などというものだ。これがコロナ禍を経た「新しい日常」なのだという。

政治家らが勇ましく「戦い」と称するほどの全人類的災禍ではある。コロナ禍の終息ないしは共存のためには、必要な対策だろう。でも、日常の過ごし方を国の機関に細かく指導される日が来ようとは、よもや思ってもみなかった。緊急事態が解除されても、少なくない人々は、いまだ日常と戒厳が並立する奇妙な感覚にさいなまれているのではないか。

さらに、「新しい生活様式」とともに専門家会議が提言し、国が推進したのが、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」の策定だ。専門家会議は〈業界をあげてこれを普及し、現場において、試行錯誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めたい〉と訴え、〈業種によっては、万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、入場者等の名簿を適正に管理することも考えられる〉と提案した。

個々人には「新しい日常」に対応するよう求め、業界団体には個々人の行動を“規正”する役割を担わせ、相互の取り組みによってコロナ禍を乗り切ろうという発想なのだろう。だが一方では、「自粛警察」という名の民間人による“不謹慎狩り”が全国各地で頻発している。もともとは善意と使命感を背景にした専門家会議の提言であっただろうに、結果的に相互監視的な雰囲気の醸成に手を貸す事態にもなっているかのようだ。

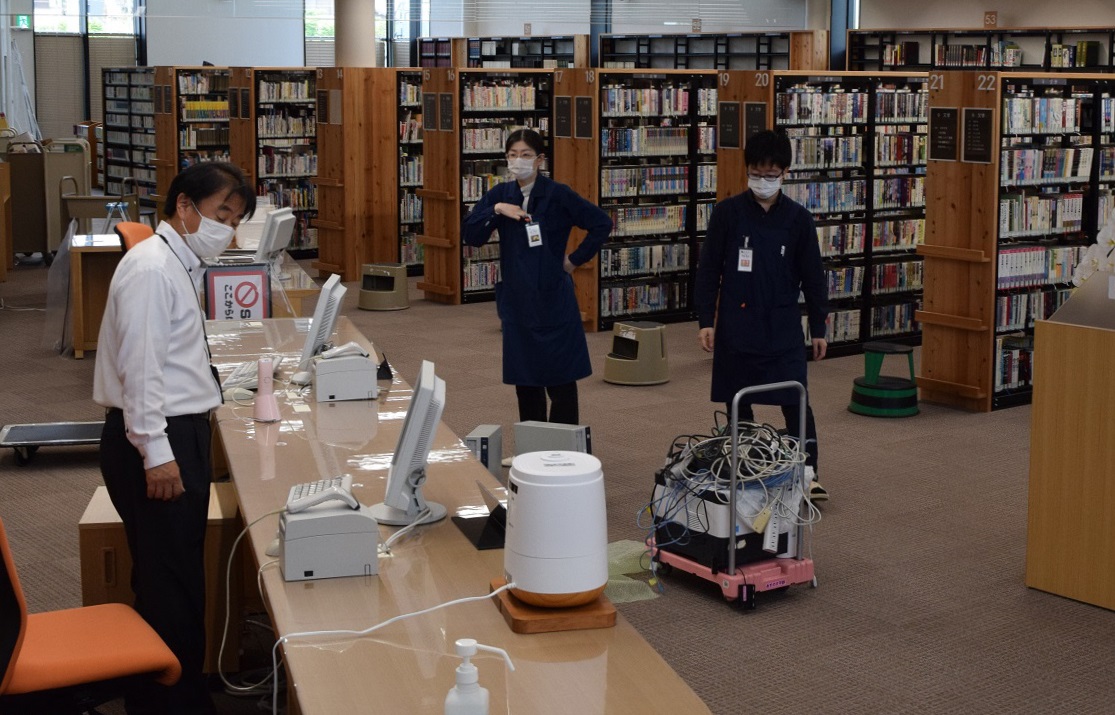

6月1日からの開館を前に準備作業をする職員たち=2020年5月30日、奈良県平群町立図書館

6月1日からの開館を前に準備作業をする職員たち=2020年5月30日、奈良県平群町立図書館実は、コロナ禍の渦中で、もっとも矛盾が露わになっているのは図書館界の対応かもしれない。国立国会図書館ではオウム事件の捜索のためという理由で利用者53万人分の個人情報が警察に根こそぎ押収されるという事件が1995年にあり、個人情報の保存期間を短縮するなどの対策を強化したのを典型に、過去の経験や反省の積み重ねによって、図書館界全体として管理と監視に警戒感を示してきた。

にもかかわらず、「新しい日常」に対応するために図書館界を代表する公益社団法人日本図書館協会(日図協)が作成した「ガイドライン」では、図書館の利用者情報の収集と利用を容認し、監視社会化の流れに棹さすかのようなねじれが生じてしまった。このような日図協の二重基準に疑義の声が挙がっている、というのがいまの状況だ。

――図書館界で何が起きているのか、2回に分けて現状を整理する。

新型コロナウイルスの蔓延のために、大部分の公共図書館は休館を余儀なくされ、順番待ちの小説が読めなくなったり、調べ物が滞ったりと、影響を被った人は多かったことだろう。かく言う私も探索中の過去の文献を確認したいと思いつつも果たせないままだった。だが、緊急事態宣言の解除によって、貸出・館内閲覧などの業務を再開する図書館も徐々に現われている。図書館利用者としては喜ばしい限りだ。

職員はマスクと手袋を着用し、貸し出しの受け付けはシート越しに=2020年5月26日、前橋市の群馬県立図書館

職員はマスクと手袋を着用し、貸し出しの受け付けはシート越しに=2020年5月26日、前橋市の群馬県立図書館並行して、図書館界の代表的な存在である日本図書館協会(日図協)は「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を策定し、5月14日に公表した。一見、図書館界としての危機管理にも抜かりがないかのようだ。

ところが、日図協がガイドラインを発表した後、その文言に“身内”である全国の図書館関係者から次々と疑義や抗議の声が挙がることになる。

いったい何が問題にされたのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください