利用者のプライバシーを守るのが「大原則」だが……

2020年06月11日

図書館は利用者の秘密を守れるのか――コロナ感染予防ガイドラインの矛盾

日本図書館協会(日図協)は、コロナ禍に対応した「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を策定した。

時宜にかなった取り組みと思いきや、日図協が5月14日にガイドラインを公表した直後から、図書館員の間では利用者情報の収集と提供を可能にする部分に疑問の声が挙がり、日図協に意見書を提出する図書館員も現われた。公共図書館を中心に大学図書館や専門図書館などの職員や図書館に関心のある市民ら約750名が参加する図書館問題研究会(図問研)も5月18日、「利用者の秘密を守る」ことをうたっている「図書館の自由に関する宣言」(1954年採択、1979年改訂)に反するとしてガイドラインの内容に抗議し、撤回ないしは修正を求める文書を日図協に提出した。

図問研は、政府の専門家会議でさえ来館者名簿の作成を必須とはしていないことを指摘し、〈図書館実務の観点からも名簿作成には困難が伴います。このように来館者名簿の作成は、感染症拡大防止対策としても整合性・合理性に乏しく、利用事実の秘密を侵すほどの必要性、妥当性は認められません〉と訴えた。

金沢市の石川県立図書館では、本を借りる人と返す人の動線を床に明示した。中央のスペースにあった閲覧用の机は撤去された=2020年5月25日

金沢市の石川県立図書館では、本を借りる人と返す人の動線を床に明示した。中央のスペースにあった閲覧用の机は撤去された=2020年5月25日日図協は5月20日、これらの動きに対応して「補足説明文書」をまとめ、26日にはガイドラインの更新版を公表した。5月14日以降の状況の変化と専門家等の意見を踏まえるとともに、補足説明の内容を反映し、図書館特有の事情にもとづいて内容を更新したとする。「図書館利用者のプライバシーを守れ」という批判に押され、事実上の軌道修正を図ったものだ。加えてガイドラインの「作成経緯・作成過程」を説明する5月27日付の文書も公表した。文部科学省の用意した利用者情報の取得を含むガイドラインのひな形が存在し、提供を受けた日図協は唯々諾々と従ったのではないかといった図書館関係者の間で流通している疑問に答えた内容だった。

変更されたガイドラインの文言は、「来館者の安全確保のために実施すること」という項を「来館者の安全確保のために、実施の必要性を検討する事項」と表現を弱めつつ、氏名や緊急連絡先の把握は、感染症に関する法律を背景にしたものであると加筆。その上で自治体の対応方針などを考慮して〈実施の必要性の有無を各図書館が主体的に判断した上で行う〉とした。さらに、旧ガイドラインでは〈把握した情報が必要に応じて保健所等の公的機関へ提供され得ることを来館者に事前に周知する〉としていた部分を〈必要最小限の範囲で保健所等の公的機関へ提供され得ることやその保存期間などを、来館者に事前に周知した上で、本人の同意を得て実施する〉と書きあらためた。「利用者の同意」を加えて縛りを強めたかっこうだ。

ただ、補足説明では〈「十分な検討」に基づいて、「来館者名簿の作成」に対する意思決定を行うことを本旨としています〉〈「十分な検討」の結果、「来館者名簿の作成」を行わないことは、十分あり得ます〉とも記述し、玉虫色の弥縫策という印象は拭えない。

ガイドラインには、今後も状況の変化に応じて適宜更新するとも書かれている。

世間には職能団体や業界団体が制定した倫理綱領が数多あるものの、どちらかといえば構成員に義務を課す「倫理規定」風のものが多い。他方、「図書館員の倫理綱領」(1980年6月4日総会決議)と自由宣言は表裏の関係にあり、自らの権利・責務を確認し、利用者の権利・自由を保護しようとしている点で画期的なものだった。

朝日新聞の天声人語も「宣言の背後には、かつての図書館が思想善導の機関として国民の知る自由を妨げる役割を果たしたことへの、苦い反省があるようだ」と記述しつつ、図書館の自由宣言を高く評価したことがあった(1984年4月30日付)。

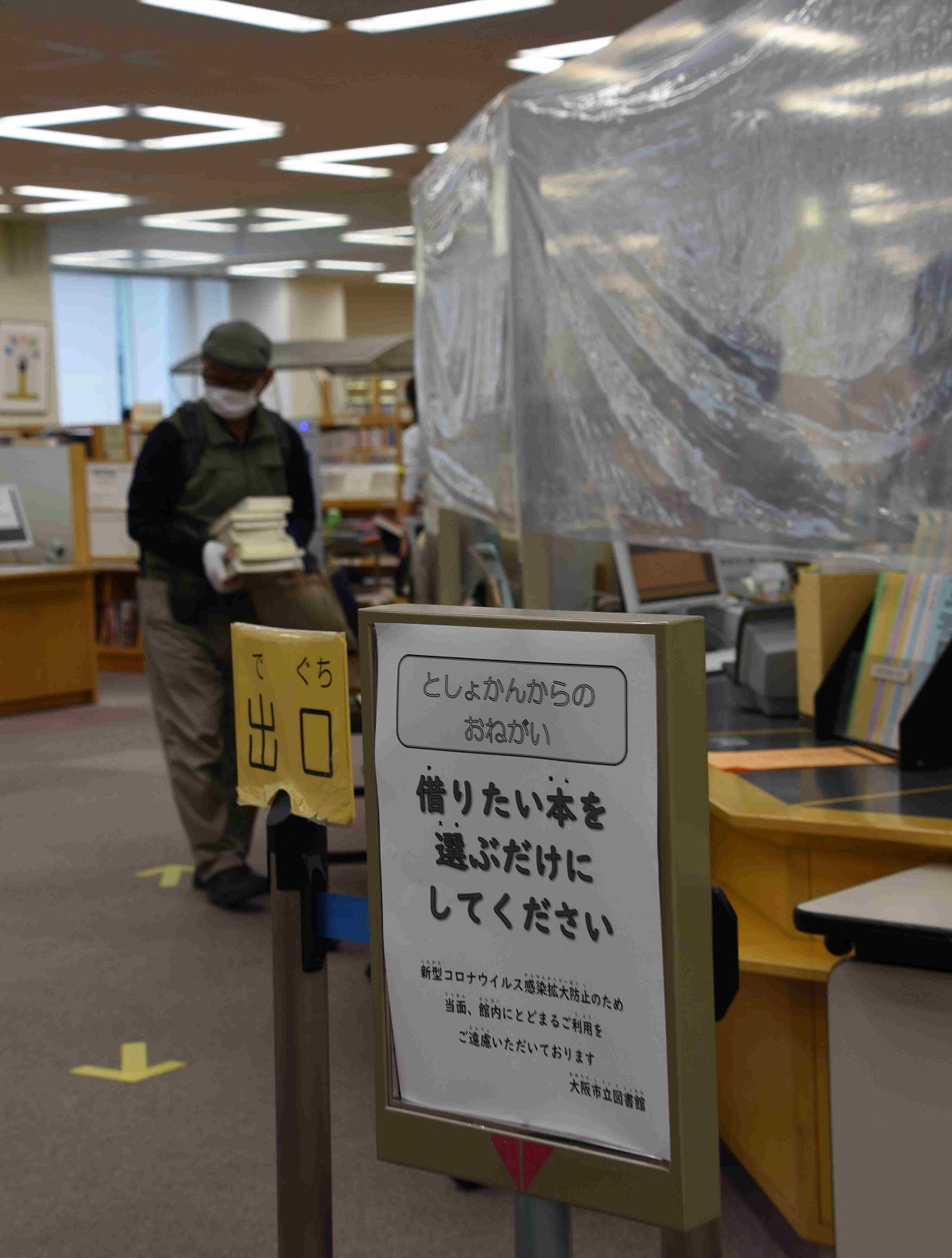

大阪市立中央図書館では「借りたい本を選ぶだけにしてください」と呼びかけた=2020年5月16日

大阪市立中央図書館では「借りたい本を選ぶだけにしてください」と呼びかけた=2020年5月16日

少なくとも、自由宣言は図書館界の総意として全国図書館大会の場で確認された“重み”があり、一方のコロナガイドラインは日図協の理事者を中心に策定された、一時的な文書という“軽さ”が感じられることは指摘せざるを得ない。

ただし、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください