コロナ禍の中で映画・音楽・演劇が合流【上】

2020年06月13日

去る5月22日、自宅のパソコンでインターネットの中継を祈るような気持ちで見ていました。中継場所は、衆議院第1議員会館の多目的ホール。

「#We Need Culture」の合言葉で集まった、ミニシアター(映画)、ライブハウス/クラブ(音楽)、そして演劇の3ジャンルの代表者たちが、各省庁に対し要請を行っていました。要請内容を端的に言うと「文化芸術復興基金を作ってください」というものです。

記者会見をする(左から)演劇の西川信廣・渡辺えり、音楽のスガナミユウ・加藤梅造、映画の諏訪敦彦の各氏=東京・永田町、衆院第1議員会館

記者会見をする(左から)演劇の西川信廣・渡辺えり、音楽のスガナミユウ・加藤梅造、映画の諏訪敦彦の各氏=東京・永田町、衆院第1議員会館コロナ禍で打撃を受けた文化芸術に携わる人たちを救うため、国庫を財源に基金を立ち上げて下さい、というのが主眼です。細かい金額や振り分け方はその後の課題として、翌週にも成立すると言われていた第2次補正予算に、基金の財源としてまとまったお金を組み込んでもらうための行動でした。

なぜその中継を、僕が食い入るように見ていたのか。そこには、前日まで毎晩のようにオンライン会議で顔を合わせていた面々がいたからです。渡辺えりさん(日本劇作家協会会長)を中心にした演劇界のメンバーは皆顔なじみの人達でしたが、映画界、音楽界の面々は直接会ったことの無い人たちばかりでした。にもかかわらず、連日連夜のオンライン会議で顔を合わせるうちに、不思議な連帯感が生まれていたのです。

そもそもこれらの3ジャンルに、横のつながりは全くと言っていいほど無く、イベントの自粛要請により壊滅的な打撃を受け始めた3月以降、それぞれがバラバラに声をあげていました。

全国のミニシアターを守るために映画人たちが立ちあげた「SAVE the CINEMA」。ライブハウス/クラブのために音楽業界が連帯した「Save Our Space」。そして30近い演劇関係団体が合流した「演劇緊急支援プロジェクト」が立ち上がり、それぞれ署名活動やクラウドファンディング、そして省庁への要請を行っていました。

3団体が共同して要望した方が効果的なのではないか、という話が初めて持ち上がったのが5月12日。その後それぞれの団体で承認を得て、初めて3団体でオンライン会議を行ったのが5月16日です。そこから1週間も経たないうちに、3団体合同での省庁要請に漕ぎつけたのです。

この1週間の間に話し合っていたのは要請についてだけではありません。3ジャンルが結びついたことを効果的にアピールする為にもキャンペーンを張ろうということになりました。

省庁要請の前日、21日の夜を前夜祭と位置づけ、各ジャンルから数名と、文化芸術に理解の深い政治家にも出席してもらい、オンラインでシンポジウムを開催し、そこには僕も出演しました。

要請当日の夜には、渋谷のライブストリーミングスタジオ「DOMMUNE」から、後夜祭として深夜まで様々なアーティストのリレートークを中継しました。この中継は、10万人以上の方に視聴していただきました。

前夜祭のシンポジウムを担当したのが「SAVE the CINEMA」。省庁要請と記者会見を担当したのが「演劇緊急支援プロジェクト」。そしてリレートークを担当したのが、「Save Our Space」です。

それぞれのジャンルが自分たちの得意なことに特化して役割を分担し、要請文作りからマスコミへのリリース、更にはトーク出演者へのオファーなど膨大な作業を数日のうちに、しかも全てリモートワークでこなしていく様は、ちょっと見たことの無い熱気と高揚感に包まれていて、感動的な光景でした。

「#We Need Culture」は映画・音楽・演劇が合同で取り組む

「#We Need Culture」は映画・音楽・演劇が合同で取り組む三者それぞれ置かれている状況も立場も異なりますので、みんなが同じ理由で近づいたわけではありません。そして、状況を振り返る際の視点は、僕が演劇人なので演劇界から見える景色が軸になることを、はじめにお断りしておきます。そして、演劇界といっても決して一つにまとまっているわけでは無く、僕が演劇界を代表できるはずもありませんので、あくまでも僕の立ち位置から見える景色であるということも、重ねてお断りしておきます。

2月末から5月にかけての演劇界の状況は悲惨なものでした。

2月26日のイベント自粛要請を受けて次々と公演が中止決定をしていきました。そして4月7日の緊急事態宣言発令以降は、日本中の劇場がその灯を消しました。営業自粛による損失の補填は約束されないままでした。これは、ミニシアター、ライブハウス/クラブも全く同じ状況でした。休業補償は無いまま、半ば強制の形で自粛を要請されたのです。

先の見通せない自粛状態の中、SNSを中心に様々な表現者や団体が自粛に伴う損失に対する補償を求める発言をしました。「自粛と補償はセット」という言葉も生まれました。僕自身も、3月30日に同世代演劇人の仲間たちと共に文化庁と内閣府を訪れ、適切な補填を求める要望書を提出し、その後記者会見も行いました。

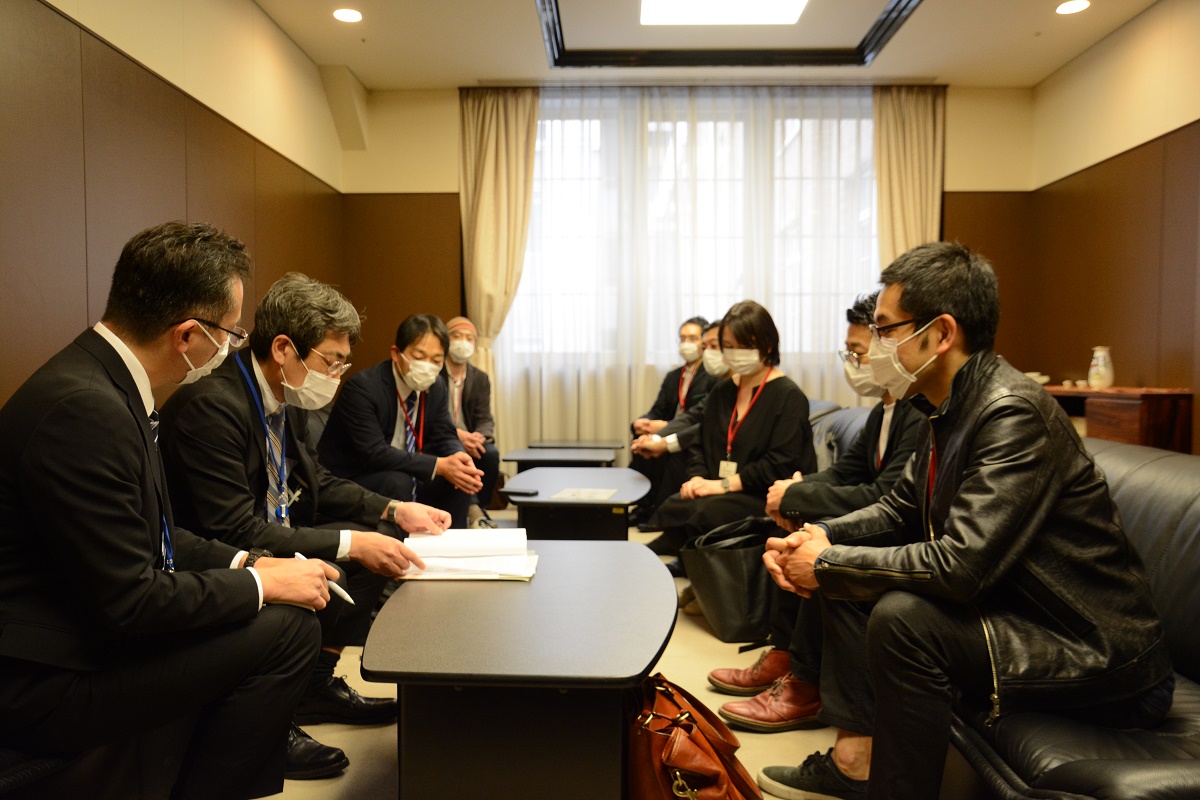

文化庁に要望書を提出する筆者(右手前)ら演劇人=2020年3月30日、文化庁

文化庁に要望書を提出する筆者(右手前)ら演劇人=2020年3月30日、文化庁

「#We Need Culture」のトークイベントで話す(左から)渡辺えりさん、小泉今日子さん、土田英生さん=2020年5月22日、東京・渋谷のDOMMUNE

「#We Need Culture」のトークイベントで話す(左から)渡辺えりさん、小泉今日子さん、土田英生さん=2020年5月22日、東京・渋谷のDOMMUNEこうした一連の補償を求める声に対し、少なくない数の批判、反対意見がネット上で見受けられました。

もちろん様々な意見があることは当然です。批判があることもある程度は予想していました。しかしそれら批判の内容は、僕の予想をはるかに超えて辛辣であり、演劇や演劇人に対する憎しみともとれるようなものも少なくありませんでした。それら反対意見の論旨は、「演劇だけが特別ではない」というものであり、「自分にとって不必要なものに税金を使われたくない」というものであり、「上から目線で偉そう」というものでした。

それらの声に対し複数の演劇人が言葉を尽くして説明しようと試みましたが、その説明に対して更なる大きな批判が降りかかる、ということが続き、現在でも根本的な解決には程遠い、というのが現状です。

どのような批判があったのか。僕が見た中で最も恐ろしく、背筋がゾッと凍るような感覚になったものがあったので、ここに共有します。劇作家・演出家の平田オリザさんが主宰する劇団「青年団」のメールに届いたものとして、平田さん自身が劇団ホームページ内のブログで紹介していたものです。

「たかが演劇。なくても生きていける。地獄に落ちろ。地獄を味わえよ。多くの人に恨まれていたことを知れ。」

これを読んだ時、全身に鳥肌がたち、大げさではなく呼吸が一瞬止まりました。数ある批判の中でも群を抜いて憎しみに満ちた言葉でした。

この言葉には、自分と違う考え方を持つ他者の存在を許容するゆとりは全くありません。自分にとっては不要なものでも、自分以外の誰かにとっては大切なものであるかもしれないという想像力も全く感じられません。ただただ、演劇に対する憎しみを極限まで純化して抽出した言葉であり、演劇と演劇人を絶望させようという強い意志の固まりです。ここまで恨まれていたのかと、絶句しました。

もちろん、ここまで演劇を憎んでいる人は極めて少数でしょう。世の中の多くの人にこう思われているとは全く思いません。僕たちを応援して下さる方々が沢山いてくださることも知っているし、その方々の存在が今日まで演劇作品を作り続けてきた原動力です。

見なかったことにする、という選択肢もありました。ごく一部の、極端に演劇に対してアレルギーのある人の偏った意見としてスルーしてしまおうと、何度も思いました。しかし、無視するにはあまりにも衝撃的な言葉でした。そして、この言葉の向こう側に、同じような憎しみと恨みを抱いた人たちが一定数いるのだ、ということを認めることから始めなければ、この断絶は埋めようもないのではないか、と思いました。

もしかしたら、現代に至るまで演劇人はこの断絶に対して見て見ぬふりをしてきたのではないか。一部の演劇ファンに支えられている現実を知りながら、それ以外の客層に対して演劇を届けようとする努力を怠ってきたのではないか、と思ったのです。

LoopAll/shutterstock.com

LoopAll/shutterstock.com演劇は無くてはならないものです。と言うとまた批判が来そうですが、敢えて言います。無くてはならないし、無くなるわけがないものです。それは世界史的にも日本史的にも紀元前から存在している表現形態であり、少しずつ形を変えながらも舞台と客席という関係性の基本的な部分は全く変わらずに現代まで連綿と続いているという事実が、演劇の存在意義を証明しているし、もはや人類の本能に深く刻みこまれているとも言えるでしょう。

だから保護しましょう、と言いたいのではありません。

歴史が深い芸術行為だからこそ、意識的であれ無意識であれ、現代の演劇人がその歴史に寄りかかり甘えているのではないか、と思ったのです。僕たちの、演劇の歴史や演劇そのものに対する信頼や尊敬や愛情といったものが、少なくともある一定の人達には奢りや甘えに見え、それが彼らの言うところの「上から目線」であり「演劇だけ特別だと思うなよ」という言葉に繋がったのではないかと思ったのです。

そして直感的に、これらの声を無視することは更なる分断を招き、演劇にとって取り返しのつかない事態になりかねない、という危機感に襲われました。

しかし、どうすればいいのか。もはやこの断絶を埋めるのは相当困難なのではないか。演劇人が演劇人の論理をもって演劇人の言葉で説明を尽くしても、彼らを説得することは不可能なのではないか、と思ったのが正直なところです。

諦めたくはないけれど、それほどまでに、ネット上における演劇に対する攻撃的な言葉の数々は大きな炎となって燃え盛り、手の施しようのない深刻な事態にまで進行してしまっている気がしてなりませんでした。

その時隣をふと見たら、演劇とはまた違う理由でコロナ禍の中、苦しみもがいている人たちがいました。その人たちは演劇の親戚のようなもので、ずっと日本の文化を下支えしてきた人たち、つまりミニシアターとライブハウス/クラブの人達だったのです。そして、その人たちの存在と言葉が僕たちには必要だった、というのが、近視眼的に見た場合の、演劇側にとって3ジャンルが合同した最大の理由ではないかと思うのです。

当時、少なくとも僕自身は映画界や音楽界の人達と繋がることで、演劇界にいるだけでは見えない景色が見えるはずだという思いがありましたし、また、外から見た時にもそれまでの演劇界のイメージとは全く違う見え方がするのではないか、つまり、演劇人だけの言葉では届かない人たちにも、映画界と音楽界の人達と共に発する言葉なら届くかもしれない、という期待がありました。

後半は6月13日正午に公開予定です。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください