『正伝』のその後を考える、プロローグ(上)

2020年06月23日

『熱海殺人事件』『蒲田行進曲』などの作品で、演劇に革命を起こした劇作家・演出家、つかこうへい(1948~2010)。直木賞作家でもあったつかは、1970~80年代の文化シーンを牽引する大スターだった。いま圧倒的な人気を誇る「劇団☆新感線」が「つかこうへいコピー劇団」として出発したことが物語るように、後続世代に与えた影響も絶大だ。62歳で世を去って、今年で10年になる。つかの創作に伴走し、2015年に出版した評伝『つかこうへい正伝 1968ー1982』で大きな反響をよんだ長谷川康夫さんが、いま改めて考える。「つかこうへい」と、その時代とは――。

つかこうへい。1948年、在日韓国人2世として福岡県で生まれた。慶応大学在学中から演劇を始め、早稲田大学の学生劇団「暫(しばらく)」で活躍。74年に『熱海殺人事件』で岸田國士戯曲賞。82年に直木賞を受賞した『蒲田行進曲』は同年映画化され、大ヒットした。

つかこうへい。1948年、在日韓国人2世として福岡県で生まれた。慶応大学在学中から演劇を始め、早稲田大学の学生劇団「暫(しばらく)」で活躍。74年に『熱海殺人事件』で岸田國士戯曲賞。82年に直木賞を受賞した『蒲田行進曲』は同年映画化され、大ヒットした。40年ほど昔、「劇団つかこうへい事務所」というものが存在した。対外的に「劇団」を名乗るようになるのは少し経ってからだが、つかこうへいが自ら「つかこうへい事務所プロデュース」と称して、中心メンバーである平田満ら子飼いの俳優たちと、早稲田の学生劇団の中で公演を打ち始めた1972年秋から、解散となった82年いっぱいまで、その活動期間はちょうど10年になる。

そしてそれは、「つか以前」「つか以後」なる言葉を生んだように、まさしく日本の演劇史に残る特別な10年間だった。

……と、どこかで何度か目にしたような文章を気負い込んで書き始めてはみたものの、どうもしっくりしない感じがしてならない……。

つかこうへいが亡くなったのは、2010年の7月10日である。

それを現実として受け止めた頃、僕も一員だったかつての「劇団つかこうへい事務所」の仲間たちが、つかと過ごした貴重かつ波乱万丈な時間を改めて振り返ったのは当然だろう。

そんな中、あの時代の〝記憶〟が、整理された〝記録〟として何ひとつ残っていないことに、皆、気づき始める。そして何か形にせねばと、僕にお鉢が回って来たのが1年後。「つか事務所」活動以前の、つかの慶応時代も含めて、悪戦苦闘しながら4年がかりでなんとか書き上げ、『つかこうへい正伝1968-1982』(新潮社)として世に出たのは、15年の秋だった。

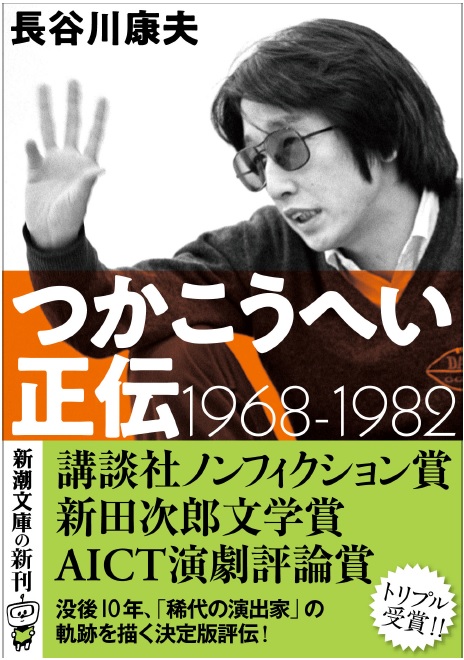

新潮文庫『つかこうへい正伝 1968―1982』(2020年6月刊)。2015年に単行本で出版された際は、数々の賞に輝いた

新潮文庫『つかこうへい正伝 1968―1982』(2020年6月刊)。2015年に単行本で出版された際は、数々の賞に輝いたただし単行本で550ページを越える長尺となったその〝記録〟が、我々やその関係者、さらにつかこうへいという存在や彼の作品に何らかの影響を受け、時代を共有した者たちには価値を持っても、果たして一般の読者にとってどうなのか、何より読み物として成立しているのか、そんな疑問は今でも消えないままだ。

なのにここでまた、言い訳がましく「今年はつかさんの没後10年ですからねぇ」と頭を掻いてみせながら、つかとその時代について書こうとしている自分にはため息をつくしかない。

正直なことを言うと『つか正伝』はあれだけの分量になりながら、初校ゲラの段階で100ページほどカットしており、そのとき消えてしまったいくつかのエピソードを引っ張り出したり、あえて触れなかった83年以降の何年か、まだ僕がかろうじて傍にいた頃のつかの姿を思い返したりすれば、『つかこうへい外伝』とでもタイトルを掲げ、新たなものが書けるかもしれないと、安請け合いしてしまったのである。「またつかこうへいの名で商売しようとしてるのか」との誹(そし)りは覚悟の上だった。

……ここまで書いて、ようやくこのしっくりしない感じの正体がわかった。実はずっと気になっていたのだ。今、「つかこうへい」という名が、一般的にどんな受け止められ方をしているのか? 「つかこうへい」なる10年前に他界した作家・演出家は、巷ではどのような存在として認識されているのか? ……ということが。

確かに2010年、その死はセンセーショナルに報じられ、様々な紹介記事や追悼文などが新聞、雑誌に溢れた。僕はそれを横目で見ながら、『つか正伝』の出版企画書の中で、「その死もいつしか過去のものとなり、『つかこうへい』という名が、日本の演劇史、芸能史に記されるだけとなるのだろう」と書いたが、実際たかだか10年で、すでにそんな状態になっている……そんな気がするのは、僕だけだろうか。

「ああ。もちろん名前は知ってるよ。今でもその人の作ったお芝居は、よく上演されてるもの。○○○○が出るっていうのを、ネットで見たことがある」

たぶんそんな声が大半なのではないか……。

いや、つかは亡くなるその年まで自らの舞台を作り続けたが、ある時期すでに、世の中の「つかこうへい」に対する認識はそれに近いものだったようにさえ思えるのだ。

極端なことを言えば、かなり前からその公演は「つかこうへいが見せてくれる芝居」ではなく「つかこうへいの作ったものに○○が出ている芝居」であり、それに対する興味でしか、観客は劇場に足を運ばなくなってしまっていたのではないか……と。

演劇評論家、扇田昭彦(1940~2015)。朝日新聞記者として1960年代以降の現代演劇の最前線を取材・批評した。『現代演劇の航海』『唐十郎の劇世界』『蜷川幸雄の劇世界』『井上ひさしの劇世界』など多くの著書がある。

演劇評論家、扇田昭彦(1940~2015)。朝日新聞記者として1960年代以降の現代演劇の最前線を取材・批評した。『現代演劇の航海』『唐十郎の劇世界』『蜷川幸雄の劇世界』『井上ひさしの劇世界』など多くの著書がある。まさしくそこにいるのは、歌舞伎の定番の演目で、今度は○○屋が○○を演(や)るというのを楽しみに、銀座に向かう客たちや、「観たことないけど、『勧進帳』とか聞いたことあるし、団十郎、幸四郎なんて名前ぐらいは知ってるよ」と言ってみせる若者らと同じだということだろう。

扇田氏はそれを読み取った上で、「その舞台から、彼の演劇がかつて持っていた斬新な衝撃性と『革命性』を想像するのはかなり難しい」(※1)、「私が最も強い刺激を受けたのは、70年代に、つか氏が小劇場や中劇場で演出したころの、こまやかで、生き生きとしたリアリティーに富む舞台だ」(※2)と結論づける。

※1 演劇情報誌「シアターガイド」2010年7月号

※2 朝日新聞 2010年7月13日朝刊

僕はこの言葉に勇気をもらい、というよりちゃっかりお墨付きとして拝借し、『つか正伝』を書き始めたのだが、今となっては「あの時代こそ、つかの黄金期であり、そこでしか、つか演劇は語れない」などと、勢い込んだところで、その頃を知らない人間には、「それがいったいどうした」と敬遠されるのがオチであり、後期のつかこうへいと活動を共にした面々や、今でもその遺志を継ぐ形でつか作品を上演し続ける連中が「鼻持ちならない本家意識がウザい」と顔をしかめることも、充分に理解するようになっている。

つまりそんな思いが、この文章を書き始めてからずっと続く、「しっくりしない」の正体なのだ。今さらまた「つかこうへい」でもないだろう……と。

ようするに、かなり昔、その舞台の人気を出発とした「つかブーム」「つか現象」と呼ばれるものがあったことを、ひとつの知識として知ってはいても、実際にその場にいなかった人間には、それがどれほどのものだったか、どんなに熱く語ってみせようと、どうせ伝えることなど出来ない……そんなもどかしさと寂しさが、僕の原稿に向かう意欲を削いでしまうのである。

扇田昭彦による追悼文が掲載された2010年7月13日、朝日新聞朝刊の紙面

扇田昭彦による追悼文が掲載された2010年7月13日、朝日新聞朝刊の紙面後編は6月23日正午に公開します

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください