『正伝』のその後を考える、プロローグ(下)

2020年06月23日

演劇界で「つか以前/つか以後」といわれるほど、大きな衝撃を与えた劇作家・演出家つかこうへい。その創作に伴走し、長編評伝『つかこうへい正伝 1968―1982』(新潮文庫)の著者でもある筆者が、没後10年に再び考える、「つかこうへい」とはなんだったのか。連載プロローグの後編です。前編はこちら。

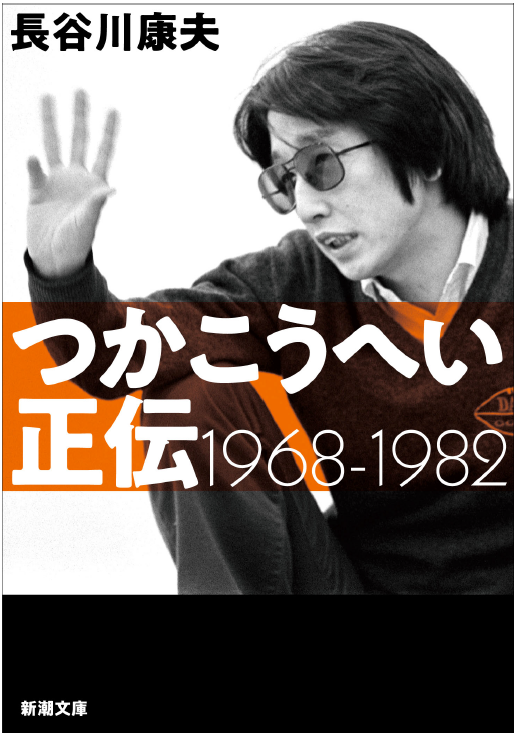

つかこうへい(1948~2010)=1980年撮影)

つかこうへい(1948~2010)=1980年撮影)作家、長部日出雄氏の言葉を借りよう。

「(当時の)つか演劇は共に作劇に携わった人にとっても、観客にとっても生涯の記憶となる事件であった。しかし観ていない人にそれがどれだけ大きな事件であったかはわからない」(「新田次郎文学賞」選評 2016年4月)

さらに、こうも語る。

「(その舞台は)二度と再現不可能なものであるからです。『口立て』に始まる過程、舞台上の演技、音楽の入るタイミング、客席に巻き起こる笑い声、すべてがジャストミートして、あのときその場にしかあり得ない、唯一無二の奇跡的な空間と時間でした」(同・授賞式スピーチ)

作家、長部日出雄(1934~2018)。青森県生まれ。73年に『津軽じょんから節』『津軽世去れ節』で直木賞、2002年の『桜桃とキリスト もう一つの太宰治伝』で大佛次郎賞と和辻哲郎文化賞を受賞。映画通としても知られ、『天才監督 木下恵介』などの著書も。津軽三味線に情熱を注ぐ若者を描いた映画「夢の祭り」(89年)の監督もした。

作家、長部日出雄(1934~2018)。青森県生まれ。73年に『津軽じょんから節』『津軽世去れ節』で直木賞、2002年の『桜桃とキリスト もう一つの太宰治伝』で大佛次郎賞と和辻哲郎文化賞を受賞。映画通としても知られ、『天才監督 木下恵介』などの著書も。津軽三味線に情熱を注ぐ若者を描いた映画「夢の祭り」(89年)の監督もした。卓越した映画評論家でもあった、そんな長部氏の36年後の言葉こそが、今の僕のもどかしさのすべてを言い表していることに間違いはない。

もちろんそれが演劇というものの宿命であり、逆に大きな価値であることはわかっている。わかってはいても、やはり歯噛みしてしまうのだ。

そしてそんな気持ちを理解してもらえるはずの、「唯一無二の奇跡的な時間と空間」を共有し、「生涯の記憶となる事件」を体験した者たちが、もはやごく僅かになってしまっているだろうことも、その思いに拍車をかける。

1973年、北海道から上京し早稲田に入学したばかりの学生(※1)が、75年、新宿の老舗ホールの48歳になる支配人が(※2)、78年、岐阜の工業高校を出てトヨタの販売店に勤め始めた若者が(※3)、それを目にしたとき、全く同様に「世の中にこんな面白いものがあるのか!」と腰を抜かした「つかこうへいの芝居」を知る者は今、どれほどいるのだろうか。残念なことに、扇田昭彦氏も長部日出雄氏もすでに他界されているのだ。

※1 筆者

※2 紀伊国屋ホール支配人・金子和一郎

※3 俳優・酒井敏也

柳家喬太郎。1963年東京、生まれ。89年に柳家さん喬に入門。2000年真打ち。06年に芸術選奨文部科学大臣新人賞。

柳家喬太郎。1963年東京、生まれ。89年に柳家さん喬に入門。2000年真打ち。06年に芸術選奨文部科学大臣新人賞。

推理小説だと思い込んで買った『小説・熱海殺人事件』で初めてつかこうへいを知り、西武劇場(現在のパルコ劇場)で上演されていた『いつも心に太陽を』に足を運んだその日に、完全にKOをくらったというのだ。

「気がつくと、茫然と口を開けて電車に乗っていた。劇場から渋谷駅まで歩いた記憶がまるっきりないんです」(筆者との対談 『新潮45』2016年4月号)

つかブームと言われるものに大きくギアが入り、女子高校生ファンなどが一躍増えたのが、風間杜夫と平田満が純なホモセクシャルラブストーリーを演じたこの作品からなのだが、さすがにその客席でも中学生の少年の姿は珍しかったろう。

以来、高校生となった喬太郎氏の〝つか詣で〟が始まり、西武劇場、紀伊國屋ホール、東芸劇場と通い詰めることになる。

「(芝居の)感想を抱く以前に、とにかく『振り回されたい』気持ちでした」

「超満員の劇場で通路に置いた座布団に座わり、ギュウギュウ詰めになりながら観ることが、どこか嬉しかった」

「何度も行きたくなる中毒性がありました」

「少し年上の大学生ぐらいの人たちの熱気にあふれていて、お兄さんの仲間入りをしたような気持ちでした」

そんな言葉のひとつひとつが、その時間と空間を共有した人間たちの思いを、代弁しているはずだが、当時「お兄さん」「お姉さん」たちの中で飛び抜けて若かった柳家喬太郎氏が今年57歳になるわけだから、どう考えても現在、その時代のつかブームを体験した者は、ほぼ60歳から上だろう。

……などと書き進めるうち、自分の中で何やら違う思いが湧いてきていることに、気づき始める。なんなら、そんなオッサン、オバハンたちだけに向けて書くつもりになれば、この躊躇(ためら)いも消えるのではないか……と。

長谷川康夫著『つかこうへい正伝 1968―1982』(新潮文庫)

長谷川康夫著『つかこうへい正伝 1968―1982』(新潮文庫)これが脚本を担当した映画であれば、撮影、編集と付き合って、試写で完成を見届けてしまえば、劇場公開にはまず足を運ぶことがないし、その後、発売されたDVDが送られてきても、決して封を切ることなどないのに、これはいったい何なのか。

簡単に言えば、すっかり忘れていた自分の古い日記帳を見つけてしまったなら、誰だって何度も読んでしまうだろう……ということだ。

失くしてしまったものを確認し、胸を熱くするのは、時間が経っていればいるほど容易(たやす)くなる。

であるならば、つかの舞台を若き日の大切な記憶として持ち続けているような人々が(ここの読者にだっているに違いないと決めつけ)、どこかにしまい込んで忘れてしまっていた昔の日記の何ページかを、見つける手助けぐらいは出来るのではないか。僕ごときが、傲慢かもしれないが……。

……いやはや、すっかり長い前置き、いや言い訳になってしまった。

そんなわけで、『つかこうへい正伝』から5年が経ち、今、もう少しだけ、あの人のことを語ってみようかという気になっている。

当時のブームとはどんなものだったのか――。

前著でうまく伝えきれなかった、僕らとつかの関係性――。

つかの演出論でカットしてしまった部分――。

劇団解散後のテレビや映画作品――。

舞台づくりに戻るきっかけとなった、韓国ソウルでの母国の俳優たちとの『熱海殺人事件』――。

活動再開後の何本かの新作――。

「様式化」「古典化」の出発となった公演――。

ちらほら思いつくままに書いてみようと思う。よろしければ、しばらくお付き合い願いたい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください