「際限のない成長と発展の破壊的スパイラル」から抜け出すには

2020年06月30日

新型コロナウイルスで日々、小さな混乱が続いていた4月、私にとって大きな出来事があった。折りに触れて立ち寄る少しだけ離れた駅にある本屋さん。ステイホーム中に行ったある日。

なんだかすかすかしている……。平台の面が見えているところ、本が入っていない棚……。コロナで本の入荷が遅れているのだろうか? 奥に行くと、段ボール箱が積み重なっていた。見ると、大手取次の名前が印字されている。まさか。

お会計に行くと、台に「閉店のお知らせ」が貼ってあった。

「本当ですか、閉店」

レジの男性に聞くと、

「そうなんです。ありがとうございました。〇日までやっていますので」

と答えてくれた。

この書店さんは、いかにも町の本屋さんという感じの2階建てで、夜も遅くまでやっていてありがたかった。あるのが当たり前だっただけにショックで茫然とした。新型コロナウイルスが影響したのか、その前から決めていたのかはわからない。だけど、この目に見えない微生物は、私たちの社会に大きな問いを投げかけていることは間違いない。

その日、出会ったのがこの本だ。『「本当の豊かさ」はブッシュマンが知っている』(ジェイムス・スーズマン著、佐々木知子訳、NHK出版)、原題は『Affluence without Abundance:What We Can Learn from the World's Most Successful Civilisation(豊かさのない豊かさ 世界でもっとも成功した文明から私たちが学べること)』。

ジェイムス・スーズマン著『「本当の豊かさ」はブッシュマンが知っている』(佐々木知子訳、NHK出版)

ジェイムス・スーズマン著『「本当の豊かさ」はブッシュマンが知っている』(佐々木知子訳、NHK出版)「想像してみよう、週に15時間しか働かなくていい社会を。」

コロナ禍になんてタイミングのいい本なのだろうと思って奥付を見ると、刊行されたのは2019年10月。元の本は2017年というから、その予言めいたタイミングにさらに驚いてしまう。

この本は、イギリスの社会人類学者、ジェイムス・スーズマンが、1994年から20年以上にわたって南部アフリカでさまざまな先住民(ブッシュマン)のグループとともに暮らして得た知見をもとに書かれている(ブッシュマンという語は一般的に差別を伴う語と考えられているが、それについては本書の冒頭で丁寧な解説がある)。スーズマンが調査したのは、アフリカ南部、ナミビアとボツワナの国境あたり、カラハリ砂漠のど真ん中で暮らす狩猟採集民だ。

砂漠という厳しい環境、襲い来る野生動物、乏しい資源……たいへんな生活を強いられてきた人々なのではとイメージしてしまうが、本書では、その固定観念が次々と打ち破られていく。

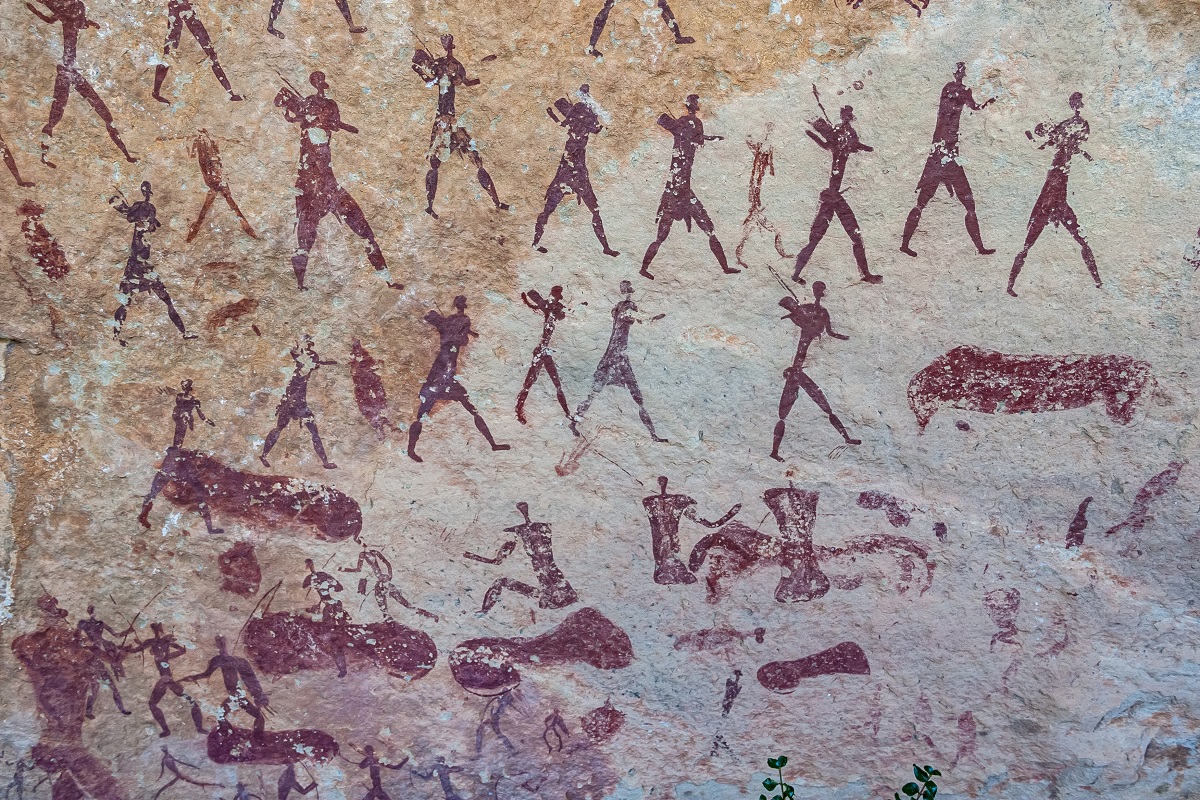

Danita Delmont/Shutterstock.com

Danita Delmont/Shutterstock.comそもそもブッシュマンは、現在でこそ南部アフリカでは(そして世界でも)マイノリティの種族だが、遺伝子の調査から、彼らが過去15万年にわたって、現生人類で最大の人口を擁していたことがわかっている。その間、人口も比較的安定していたという。「持続可能」という視点から見れば、もっとも成功してきた人々なのだ。その理由を著者はこう分析する。

「ほかの土地に次々と入植したり、活動の空間を拡大して人口を増加させたり、新たな技術を開発したからではなく、自分たちがいる場所で暮らしを立てる技術を習得したからだった」

chrisdaviez/Shutterstock.com

chrisdaviez/Shutterstock.comつまり、自分たちが今いる環境が与えてくれるものに満足して暮らしているというのだ。そんなことが可能なのだろうか? 「そんなはずはない」という警戒心が先に立ってしまったが、著者はフィールドワークの成果をいかんなく発揮する。その記述は具体的で、人々の表情、風やにおいまで感じられて、読んでいて本当に楽しい。その一端を紹介したい。ブッシュマンはこんな人たちだ。

・過去と未来をほとんど重要視しない

・食べ物を蓄えない。必要な時だけ採集や狩猟に出かける

・果物がたくさんなる季節でも、果物が少ない季節に備えて、乾燥させるなどの保存をしようとしない

・獲物が少ないときに備えて肉を保存することもない

・肉をすべて食べ尽くすまで次の狩りをしない

・結婚でも離婚でも大騒ぎしない

・男女平等

・多くは死ぬまで一夫一婦婚を喜んで維持する

・離婚しても精神的に不安定になることはめったにない

・年に10回ほど野営地を移動する。土地所有という概念がない

だから、「必要以上の労力を費やさずに、短期的な最低限のニーズを満たすという暮らしを受け入れている」のだ。老子の「足るを知る」を何万年も実践し、受け継いできた人々ということになる。

そんな彼らのコミュニティの大原則は、「強烈なまでの平等主義」だ。この平等主義こそが、持続可能な社会を可能にしてきた。まずこの社会には指導者がいない。ヒエラルキーはなく、話し合いによって方向性が決められ、ルールを守りながら関係性を築いている。

平等への考え方は徹底している。たとえばこうだ。狩りで獲物を仕留めても褒められたりはしない。それどころか周囲からは「こんな少しの肉」「持ち帰る価値もない」などと侮辱されるという。

「狩人は、獲物を差し出すときにあくまでも謙虚に、申し訳なさそうな態度を示すことが求められ、決して手柄を自慢しない」

といってもこれらは一種の茶番劇で、だれもがパフォーマンスであることを了解している。こうすることで、狩りの上手い者や体力のある若者の気持ちを冷ます。傲慢に陥ることなく、分かち合いの大切さを学んでいく。

逆に考えたらわかりやすいかもしれない。もし人々が仕留めた者を褒めたらどうなるか。仕留めた者は、得意げになり、傲慢になることもあるかもしれない。褒めている方には、仕留めた者に対しての嫉妬が生まれる。嫉妬は争いを引き起こす。それを回避するには嫉妬を押し込めるしかない。そのために人々は、「他人が傷つけられたと感じることのないよう気を配り、礼儀正しく仲間に接し、ときには陽気にからかうことを大切にしている」。

このように、狩猟採集社会は、余剰を避け、平等主義を徹底することで、長きにわたり、社会を持続できたのだ。

ここまでくるとどうだろう。私自身は、本書を読む前に持っていたブッシュマンに対するイメージがあまりにもとんちんかんだったと思い知る。

一方で、成功した農耕牧畜社会はそれとは反対のことを行った、と著者は指摘する。災害や気象変動などに対し、余剰をリスクの備えにした。余剰が労働の報酬とみなされ、報酬を稼ぐようになり、「富」が生み出された。貨幣が導入され、循環をつかさどる権力者が生まれた。余剰を持つか持たないかによって、平等と不平等にこれほどまでに大きな差が生じるのか……。

Gil.K/Shutterstock.com

Gil.K/Shutterstock.com富を生み出すためには「産業や努力やイノベーション」しかない、という考えが行きわたっている。もちろんそれが社会を「豊か」にしてきたことは間違いないが、著者の「際限のない成長と発展の破壊的スパイラル」という強い表現には、現状への憂いが感じられる。具体的に指摘するまでもなく、現代社会はまさにそれだ。

深まった新自由主義で、富むものはますます富んでいる。規制緩和を推進し、公共が担っていた業務を民営化し、企業への規制を緩めれば、市場が活性化すると考えられた。そして富裕層からのトリクルダウンが起きるとされたが、どうだろうか。貧富の差は世界の国々で問題になっている。ブッシュマンたちの強烈なまでの平等主義とは正反対に突き進んでいる現代の社会は、数万年という単位で持続可能だろうか。

そして今回の新型コロナウイルスだ。1万分の1ミリという目にも見えない極微の存在が、私たちの社会の脆弱さを明るみにさらけ出した。突っ走ってきた私たち一人一人に、立ち止まり、考えることを余儀なくさせた。「成長ありき」「効率化」「自己責任」「グローバル化」――世界が目指してきたお題目は本当に正しいのか。狩猟採集民からなにかヒントを得られるだろうか。

著者は終章でこう言っている。

「狩猟社会を通じて見えたことは、マルクスも新自由主義の経済学者も人間の本質を誤って捉えているということだ。人間は労働によって定義されるのではなく、別の充足感のある生き方を十二分に送れる能力があるのだ」

強欲を手放し、余剰を見直す。傲慢を戒め、嫉妬を封じ込め、足るを知る。こんなふうに書くと、なんだか修行僧のようにも感じられるが、私自身は現状になんだか行き詰まりを感じていることも事実なので、少しずつ考えを試していきたい、と思った。

2630ben/Shutterstock.com

2630ben/Shutterstock.com最後に、今回の内容とは離れるが、現在のブッシュマンについても少し触れておきたい。

連綿と受け継がれてきたブッシュマンたちの社会は、1400年代以降、苦難の連続だ。ポルトガルの南洋支配の幕開け以降、ブッシュマンはグローバル化の波に巻き込まれていく。支配、差別、暴力の嵐のなかで、1980年代までは7万人ほどのブッシュマンがいたが、すでに完全に狩猟採集で生活する者はいなくなっていた。

現在、ブッシュマンたちは、「定住地」と呼ばれる決められた場所か、白人農場主に雇われて暮らす。街の周縁部の劣悪な環境下で暮らす者もいる。何万年もの歴史を受け継いできた成長と発展を至上命題としない生活スタイルが失われてしまったのはなぜなのだろう。それについても改めて考えてみたい。

また有名な映画『コイサンマン』について記した章もある。私は数年前にたまたまこの映画を観ていたが、ストーリーは忘れてしまっていて、小さな男の子の輝く瞳だけがとても印象に残っていた。なぜこんな笑顔で生きられるのかと不思議に思ったのだが、本書を読んだ今は腑に落ちた。

さて、冒頭の本屋さんに戻れば、閉店する日、私は小さな花束を持ってお店に行った。年配の女性店主に渡し、お礼を伝えた。最後にお店をぶらぶらしながら、この本屋さんがそれまで私の日常に投げかけてくれたあれこれを思った。豊かさとは何だろう。まだ答えは見つからない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください