作家と役者は何をしていたのか(上)

2020年07月04日

演劇に革命を起こした劇作家・演出家、つかこうへい。没後10年を機に、かつて「劇団つかこうへい事務所」の一員で、評伝『つかこうへい正伝 1968―1982』を著した筆者が、つかとその演劇を改めて振り返る。今回は、つかと俳優との関係の核心をつづる。

「つかこうへい話Returns」プロローグはこちら 上・下

長谷川康夫著『つかこうへい正伝 1968―1982』(新潮文庫)

長谷川康夫著『つかこうへい正伝 1968―1982』(新潮文庫)

拙著『つかこうへい正伝 1968―1982』が世に出てすぐ、風間杜夫はそれを読んだ知人から、真っ先にそう言われたという。いや、風間だけではない。かつての「劇団つかこうへい事務所」の俳優たちはそれぞれ、同じような感想を耳にしている。

確かに本の中で僕は、つかこうへいの、傍若無人で、理不尽で、平然と残酷な振る舞いをみせる「とんでもない男」振りをさんざん描写した。そして様々な仕打ちに反発することなく、甘んじて受け入れてみせる、我々劇団員たちの姿も同時に綴った。その事実に関して一切嘘はない。

しかし、そんな常人の理解を越えたつかこうへいと我々の関係が、実際はどんなものだったかは、うまく伝えることができなかったようだ。

「まるでオ○ム真理教じゃないですか」

「○けし軍団なんかと、似てますよね」

これもよく聞いた言葉だ。そんなとき、僕はただウーンと唸り、腕組みしてみせるしかない。

まるで違うのだ。僕らにとっての『つかこうへい』は、崇め奉る〝教祖〟でもなければ、家来のように従う〝殿〟でもない。

もちろん芝居作りに関しては、絶対的存在であったのは間違いないし、日常でも劇団員たちに向け、天からの声のような傲慢さで、無茶な要求を突きつけた。そして僕らも、いわば無条件に〝服従〟を装ってみせてはいた。

しかしそれを、ご主人様に仕える奴隷のように思われると、苦笑してしまうのだ。

僕らは芝居というものを通したつかとの関係性を、ある意味、客観的に楽しみ、したたかに計算しているようなところがあった。稽古場で罵倒するつかと、罵倒される自分を、皆、どこか冷静に俯瞰していた。

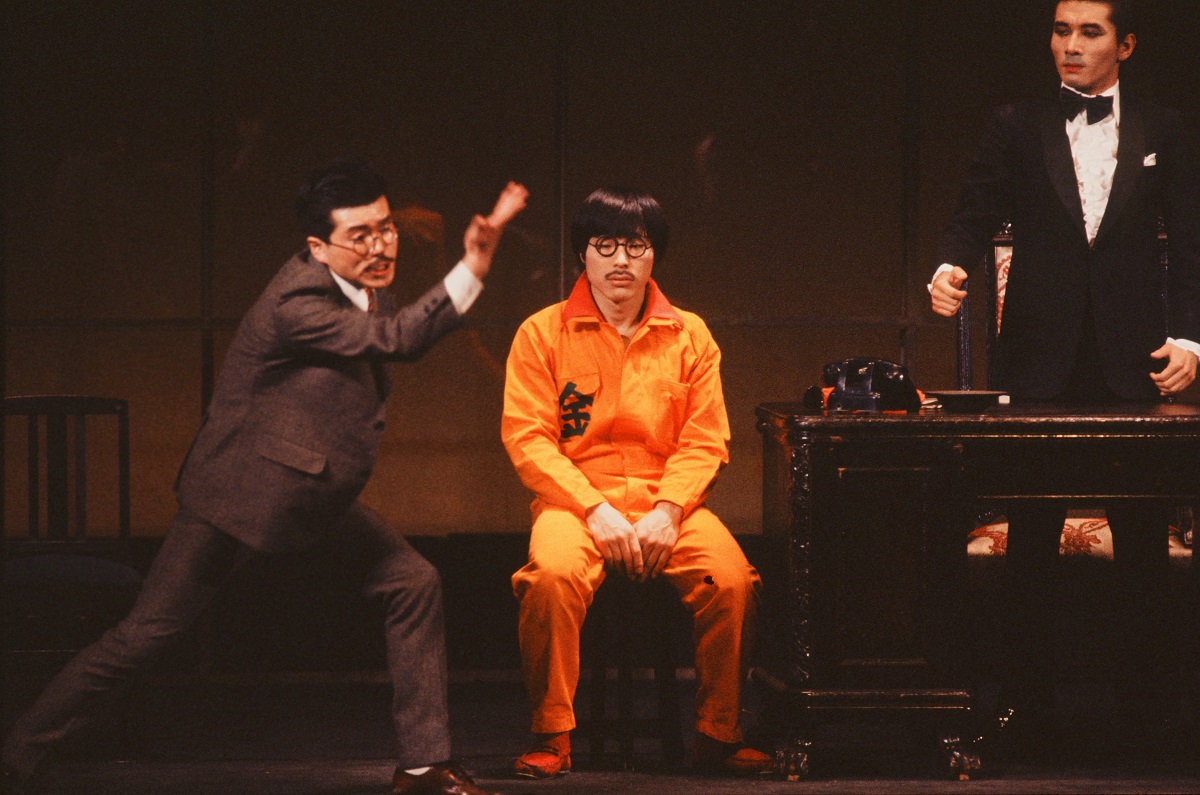

つかこうへい事務所『熱海殺人事件』。(左から)平田満、加藤健一、三浦洋一=1978年、東京・新宿の紀伊国屋ホール

つかこうへい事務所『熱海殺人事件』。(左から)平田満、加藤健一、三浦洋一=1978年、東京・新宿の紀伊国屋ホール我々の時代、つかの芝居が台本のない「口立て」という手法で作られたことは、演劇の世界ではよく知られた話だ。それが如何(いか)なるものだったか、僕は『つか正伝』の中で繰り返し描いた。だが、そんな芝居作りでは、つかと僕らの特別な関係性こそが大きな意味を持つという、一番重要なそこには触れることがなかった。今になって、しまったと思っている。

つかの「口立て」なるものを、ここの読者のために、今一度説明しておこう。

はなから〝台本がない〟ということで、よく誤解されるのは、稽古場で役者に状況だけ与えて、即興で演じさせ、演出家がそれに助言しながら繰り返す中で台詞を固め、出来上がった各々の場面を構成して、一本の作品に仕立て上げるというものだ。実際それは珍しいことではなく、初期の『東京乾電池』などでは、そんな形で芝居が作られていた。

しかし「口立て」はそれとは対極にある手法なのだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください