作家と役者は何をしていたのか(下)

2020年07月04日

つかこうへいが「口立て」で芝居を作った稽古場の真実を伝える、後編です。前編はこちら。

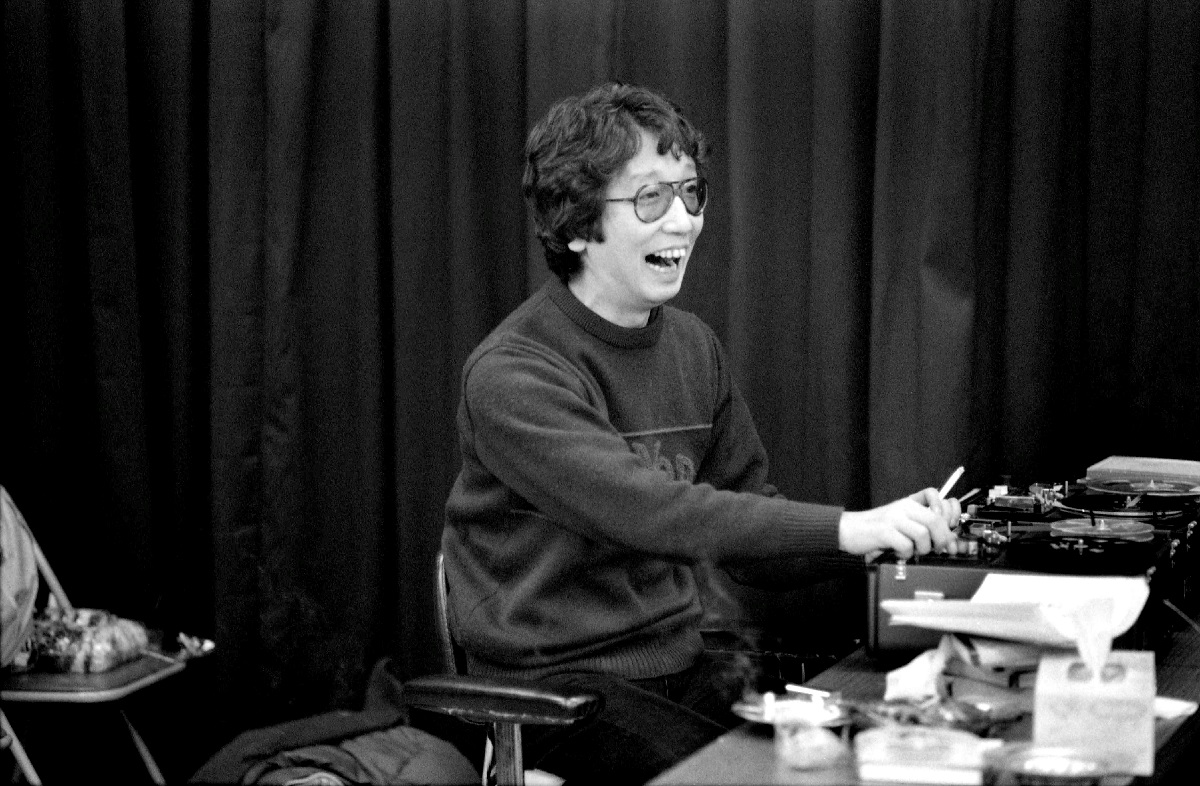

『寝盗られ宗介』の稽古場でのつかこうへい=1982年、©斎藤一男

『寝盗られ宗介』の稽古場でのつかこうへい=1982年、©斎藤一男どうすれば役者が輝いて見えるかを見抜く天才……つかの演出する舞台を踏んだ人間で、この言葉に異議を唱える者は、一人としていないはずだ。

50を過ぎてからのつかは、NHK衛星放送での扇田昭彦によるインタビューの中で、こう語っている。

「劇作家が書けるのは四割ぐらい。あとの六割は役者に書かせてもらうんです」

「僕の戯曲は基本的に役者を魅力的に見せる芝居で、あまり文学性がない。別役実さんや井上ひさしさんのように文学として完成させるタイプの戯曲とは違うんです」

(※『才能の森』朝日新聞社刊)

それなりの年齢になり、あえて殊勝さを装ってみせたのだろう、騙されないぞと、僕などは穿(うが)った見方をしてしまうのだが、「口立て」という芝居作りの中で、役者が果たす役割がかなり大きかったことは確かだ。「書かせてもらう」というのもまんざら嘘ではないだろう。

それは、つかが発する台詞としての「音」は絶対的ではあるものの、もし完全にコピーできても、つかの納得する芝居になるわけではない、ということに繋がる。ただの口マネでは、真につかの求める「音」にはならないのだ。

大事なのは台詞を与えられたとき、つかが何を面白がっているか、何を伝えたがっているかを、瞬間的に理解し、同じ意味のこもった言葉を返すことなのだ。逆にそれが出来れば、つかはその役者に寄り添い、彼をどうやって観客に魅力的に見せてやるかを主題として、芝居作りが進んでいくのである。

もちろんそこでも、罵倒や非難はつきものだ。何を言われたら、そいつが一番傷つくか、誰よりも知っているのがつかである。とにかく、ある人間の持っている弱みであるとか、心の奥にある傷、やましさ、計算などを見抜くことにかけては、これも天才的であり、そこを徹底的に攻め、いたぶるのだ。

『初級革命講座飛龍伝』の平田満(左)と長谷川康夫=1980年、©斎藤一男

『初級革命講座飛龍伝』の平田満(左)と長谷川康夫=1980年、©斎藤一男その情報収集力も並外れている。

つかは劇団員たち全員の、生い立ち、家族関係などを詳細に把握していた。飲んでいる席などで根掘り葉掘り、すべて聞き出すのだ。

個人的に一人の役者を誘うことも多い。そんなとき、さんざん稽古場で罵倒しておきながら、一転、言葉少なに静かな声で「今日の芝居、よかったぞ」などとすり寄り、「次、おまえで一本、作るからよ」と来る。それを真に受けようものなら、また痛い目にあうので、黙って酒をすすっていると、「で、平田(満)のやつ、今度の芝居のこと、何か言ってたか」と、いよいよ本題に入るのである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください