一つのプロットから複数の作品が生まれる利点はあるが大きなリスクも

2020年07月05日

今回は、落語型4コママンガの話をします。

落語とは、落語家さんが「えー、まいどバカバカしいお話しを…」とやる、あの落語のことで、落語型4コママンガとは、落語のように「落ち」のしっかりした4コママンガのことです。

昔は4コママンガといえば落語型が主流でした。4コママンガで重要なのは、4コマ目の「落ち」で読者を笑わせることで、落ちのない4コママンガなど、あってはならないものでした。

が、今、4コママンガで重視されているのは物語の設定(「世界観」とも言います)やキャラクター。「落ち」で勝負をする落語型4コママンガは絶滅の危機にあると言っても過言ではありません。

なぜ、そんなことになったのか。今回はそんな話をしたいのですが、まずは、「ツァラトゥストラの編集会議」のバックナンバーから落語型の具体例を見てみましょう。

一つ目は、芥川龍之介の「羅生門」です。この有名な小説は黒澤明監督の映画にもなっていますが、黒澤映画「羅生門」の中身は「藪の中」という別の小説です。羅生門は話の舞台として出てくるだけ。そこからいろんな勘違いが生まれるわけですが、ここでは小説と映画の紛らわしい関係を落語にしています。

「羅生門」(芥川龍之介) 作画:斉田直世

「羅生門」(芥川龍之介) 作画:斉田直世二つ目は、江戸川乱歩の「D坂の殺人事件」です。この小説は、名探偵明智小五郎がはじめて登場する作品として知られていますので、ここではアイス盗難事件の犯人捜しを落語にしています。

「D坂の殺人事件」(江戸川乱歩) 作画:斉田直世

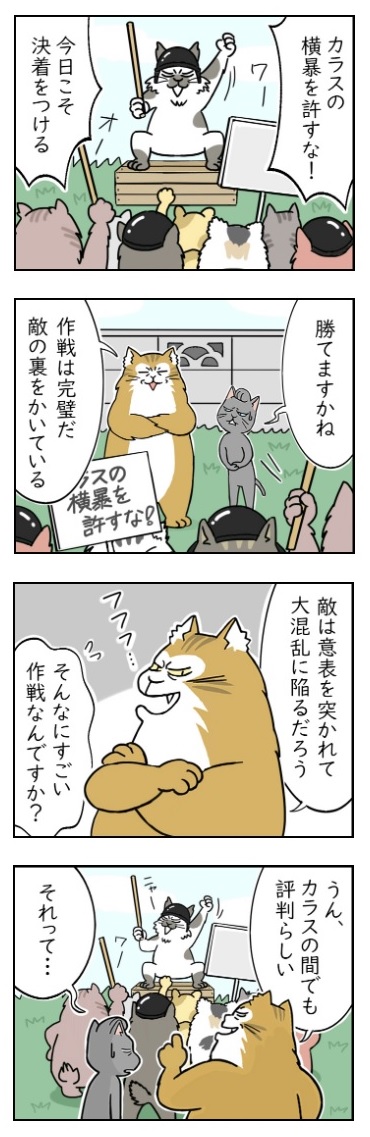

「D坂の殺人事件」(江戸川乱歩) 作画:斉田直世三つ目は古代中国の兵法書「孫子」です。ここでは「孫子」の有名な一節「兵とは詭道なり」(戦争は騙し合いである)を落語にしています。

・「孫子」

「孫子」 作画:斉田直世

「孫子」 作画:斉田直世前回は杜甫型と猿の惑星型の比較をしましたので、今回も杜甫型と比べてみましょう。杜甫型としては、芥川龍之介の

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください