2020年07月06日

女たちは密やかに旅を始め、覚醒した――倉橋由美子『暗い旅』をめぐって

『アンアン(anan)』の創刊が1970年3月だったという事実は、振り返ればなかなか意味深い。この月には大阪万博が華々しく開幕し、そのお祭り騒ぎのただ中でよど号のハイジャックが起きた。高度経済成長と戦後ナショナリズムの“総仕上げ”を象徴するイベントをすり抜け、そうした現実の趨勢から離れるように、赤軍派は「国際根拠地」へ旅立ったのである。今思えば、それは過激な言説を放ちながら、過敏に情勢の変化を感じとった者たちの、どこか功利的な行動だったようにも見える。

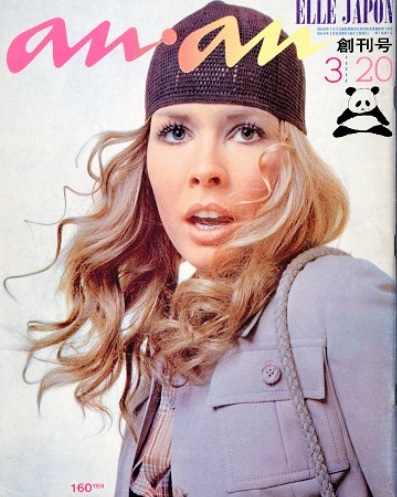

「anan」(アンアン)創刊号(1970年3月20日号)=マガジンハウス提供

「anan」(アンアン)創刊号(1970年3月20日号)=マガジンハウス提供モデルの姿態やコピーで誌面に表出されたのは、屈託なく自由と気ままを謳歌する女性像である。従来の主婦向けの月刊誌や芸能中心の週刊誌が対象としていた女性読者から離れるべく、カジュアルなファッションを前面に押し出しながら、独身女性のための新しい文化の啓蒙に情熱を注ぎこんだ。そのポジショニングによって半ば必然的に、『アンアン』はメッセージを発信する雑誌となり、一種の“思想誌”として読者に相対していった。

創刊号巻頭のグラビアは、「『はじめまして! アンアン代表です』 YURI PARIS LONDON」。モデルの立川ユリが、パリとロンドンの街へ繰り出す様子が、立木三朗のカメラで撮影されている。彼女の笑顔は、「今、ここ」を全身で楽しんでいるように屈託なく明るい。

立川のようなモデルを日本の読者はまだ見たことがなかった。限りなく痩せっぽちで、手足は細く長く、大きな目がこれでもかというほど化粧で強調されていた。

それにモデルやカメラマンや雑誌づくりの裏方たちが、パリやロンドンへ取材に出かけること自体がまだ珍しい時代だった。彼らの狙いは、街と人がつくり出す高揚感を、自前の写真やテキストで日本の読者に届けることにあった。一言で言えば、路上のファッション。ストリートこそファッションの一番の舞台であるというメッセージが伝わってくる。つまり洋裁の型紙を付した従来の服飾誌とまったく違う、装うことの楽しさを見せる新しい雑誌が『アンアン』だった。

ちなみに初期のファッションページでモデルが着た洋服は市販の既製服ではなく、金子功(立川ユリの夫)をはじめとするデザイナーがつくる一点ものだった。『ELLE』の姉妹誌としてパリの流行を紹介する使命はあったにしても、誌面から伝わってくるのは、一人の女性のための一つの服(自分のための自分の服)だった。もちろんそれはオートクチュールを意味していたわけではないが、流行と個性という矛盾を含むテーマに対して、個性を強調する方に創刊当時の『アンアン』はシフトしていたように感じる。

またパリやロンドンの街が、ファッションの背景以上のものに見えたのも特徴のひとつだった。アートディレクターの堀内誠一は、的確に1970年のパリとロンドン(1960年代末のユースカルチャー・ムーブメントを受け止めた2都)を見つめる視線も誌面に織り込んでいた。それは写真やレイアウトにも現れている。この時代の都市が消費と主張のせめぎ合う空間であることを、つくり手たちは理解し伝えようとしていた。

初期『アンアン』がファッションだけでなく、社会的な視点から女性のあり方にアプローチしたこともよく知られている。そのひとつは「驚くべきウーマンリブ体質」(北原みのり『アンアンのセックスできれいになれた?』、2011)である。

顕著な例は、第3号の特集タイトル、「男を皆殺しにしろ!」。SCUM(Society for Cutting Up Men)のリーダーを名乗り、1968年6月、アンディ・ウォーホルを銃撃したヴァレリー・ソラナスを主人公に、アメリカのリブを紹介する記事だ。こればかりでなく、リブの戦闘的気分はさまざまな記事にも読者投稿にも見てとれる。

秋川リサ=1973年

秋川リサ=1973年この基本姿勢を酒井順子は、「異性ウケより自分ウケ」(『ananの嘘』、2017)と呼び、秋川リサなどの非美女系モデルの起用や「チビデブ」女性の応援記事などにその表出を見ている。いったん男の視線をかわしておかない限り、女(アンアン)と女(読者)の信頼関係はつくれないという戦略的な判断があったのかもしれない。

リブの気分や「自分ウケ」は旅行記事にも及んでいた。

旅の特集記事が初めて登場したのは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください