2020年07月22日

いわゆる「通勤」をせず、同僚に囲まれた環境でデスクワークをすることもないフリーランスの身ながら、コロナ禍に見舞われて以来、人との対面接触が激減している。打ち合わせや取材はオンライン上のそれで代替し、仕事や買い物で外出したスペースでは「ソーシャルディスタンス」を意識することが習慣となりつつある。約4か月のあいだ、それで日常生活は何とか回っており、大きな不自由もないように感じる。

しかし、このかん数回実現した対面による打ち合わせや会議、友人らとの会食で得た解放感には、他に代えがたい価値を感じた。「やっぱり直接会って話すことで通じ合い、伝い合えることがこんなにあるんだ」「人間は、他人と直に接触していないとおかしくなるんじゃないか」「『新しい生活様式』などというものに身を委ねたら、本質的で大切な何かを気づかぬうちに失ってしまうのではないか」などと。

だからといって、「無制限の対面接触を再開したら」と想像したときに湧き上がる恐怖感が無くなるわけではない。「自分が感染源になったらどうしよう」「やはり感染したくない」という思いが拭えないから、「政府はしっかり統制してくれ」という気持ちが起こる。「国や東京都の政策は生ぬるい」「行使されるべき権力が行使されていない」などと。

プライベートスペースは確保したうえで、死守したい。ところがその思いと、市民監視や権力行使の強化を期待する気持ちとが、せめぎ合っているのだ。これはコロナ禍収束の手ごたえが感じられないあいだ特に強まると思われるが、正直、権力による統制を求める気持ちが自分の中にこんなにあったことに戸惑っている。

「大きな不自由もないように感じる」と冒頭部に書いてしまったが、「自由」と「不自由」の輪郭を明確に描けているのかと自問すれば、答えに窮する。「自由とは」「不自由とは」について、自覚的に考えてこなかった自身の姿がこんな形で露呈したようでばつが悪い。

そもそも「自由」とは何か。近代の資本主義社会は、別名「自由主義社会」と呼ばれることもある。曲がりなりにも日本もそのような社会のひとつと見なされて長い以上、「自由」には言わずもがなの価値が認められてきたはずだ。しかしコロナ禍のような事態においてはなおさら、たんに「自由を!」と叫ぶだけでは足りない、という思いが勝る。

このような状況下、どうやって「自由」と向き合うべきなのか。自由の拠って立つ土台を改めて確認したい。そうした問題意識に格好の材料を与えてくれる一書に出会った。ダロン・アセモグル&ジェイムズ・A・ロビンソン著『自由の命運――国家、社会、そして狭い回廊』(上下、櫻井祐子訳、早川書房)である。自由の実現がいかに困難な過程を辿るか、困難だからこそ常に基礎づけ直していないと消滅するのが自由であることを、古今東西の豊富な事例をもとに世界史的観点から描き出している。

ダロン・アセモグル&ジェイムズ・A・ロビンソン著『自由の命運――国家、社会、そして狭い回廊』(上下、櫻井祐子訳、早川書房)

ダロン・アセモグル&ジェイムズ・A・ロビンソン著『自由の命運――国家、社会、そして狭い回廊』(上下、櫻井祐子訳、早川書房)最初に結論めいたことを言ってしまうと、自由を得るには、市民と国家がともに強くなろうとする動きが必要だと、本書では説かれる。国家の統制が強すぎて監視社会や独裁国家を生んでは本末転倒だが、市民の力が発揮されるには、紛争が最低限解決され、死への脅威や不安から一定程度逃れられていなければならないからだ。支配‐被支配の関係が生まれたら自由は無に帰すが、社会を統制する力が働かなければ自由を求める力もまた生まれない、という主張だ。

シリアでは2011年以降、ジャスミン革命の流れを汲んでアサド政権が倒壊し国家は消滅したが、「シリア人が手に入れたのは自由ではなく、内戦と野放図な暴力だった」(「序章」)。結果、ISIS(イラク・シリア・イスラム国)などの武装集団による「鞭打ち、斬首、身体切断が日常化した」。アフリカのコンゴ民主共和国では1998年~2003年のアフリカ大戦を通して「殺人、窃盗、強奪、脅迫は日常茶飯」と化し、国家があってないような状態を生んだ(「第一章」)。ナイジェリアの都市ラゴスでは、死と隣り合わせでゴミの山に埋もれた悲惨な「カオス」状態が出現した様子(ノーベル文学賞受賞作家ウォーレ・ショインカによる報告)が紹介される(同)。

ナイジェリアの都市ラゴス Tayvay/Shutterstock.com

ナイジェリアの都市ラゴス Tayvay/Shutterstock.comカオスは自由を生まず、カオスを通してほかの人間集団の支配を受けるようになる。国家による統制がまったくない社会には暴力や不安・不信がはびこり、自由から程遠い世界が現れる。そういう世界は現代にも存在するし、いっとき自由を獲得した国も、社会(市民)と国家の危うい均衡が崩れれば一気にカオスへと向かう。

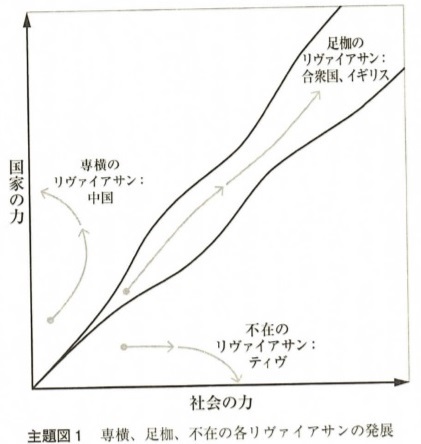

自由獲得には前提として国家による統制が必要であるとする本書の立場から、その統制の有無や強度の違いが3つの概念――「不在のリヴァイアサン」「専横のリヴァイアサン」「足枷のリヴァイアサン」――で説明される。かつてホッブズが中央集権的な権威を、旧約聖書に描かれる巨大怪物「リヴァイアサン」に譬(たと)えたのに倣って、である。

ただし本書におけるリヴァイアサンは、諸手を挙げて歓迎されるべき存在ではない。統制力が皆無の状態(「不在のリヴァイアサン」)は不自由を生むが、専横的な国家に支配されても(「専横のリヴァイアサン」)、当然、自由は得られないからだ。

そこで本書が価値を置くのが、「足枷のリヴァイアサン」である。リヴァイアサンに「足枷」が嵌(は)められることでこそ、自由は実現する。リヴァイアサン、つまり国家による権力行使に足枷を嵌める主体は、私たち一人ひとりの市民である。

主題図1:社会と国家のせめぎ合いのなかで「狭い回廊=足枷のリヴァイアサン」が出現する

主題図1:社会と国家のせめぎ合いのなかで「狭い回廊=足枷のリヴァイアサン」が出現するいつも走り続ける(しかも「思いきり」!)というのは、さぞ疲れる営みだろう。実際に本書で紹介される各国・各地域の政治史・社会史・経済史を眺めて納得させられるのは、自由の実現が容易ではないという端的な事実だ。

この容易でない現実が、本書のサブタイトル中の語「狭い回廊」に現れている(原題ではメインタイトルが『The Narrow Corridor』)。「不在のリヴァイアサン」と「専横のリヴァイアサン」に挟まれた、狭い回廊内でしか自由な社会は実現しない、ということである。

不在のリヴァイアサン、すなわち国家なき(国家が弱い)社会が自由を生まないのは、シリアやナイジェリアの例で示した通りだが、ほかの理由もある。政治的階級、いわゆる「政治エリート」「エスタブリッシュメント」への不信から、彼らの出現を抑え込むために、根強い「規範の檻」が社会に張り巡らされているから、というのだ。

「規範の檻」とは、例えばカルトによる制裁や魔女狩りのように、「誰かが強力になりすぎるのを阻止するために発達した」村の掟やタブー、悪しき因習のようなものだ。「規範の檻」が根強い社会では紛争や暴力が少ない代わりに、規範を破れば報復と暴力を受けるかもしれない恐れに常に晒されることになる。結果的に財産権も侵害され、自由からは遠い状態を生む。

血縁体系中心の民族集団であるアフリカのティヴ族やサハラ以南のアフリカ、中東のレバノン、サウジアラビア、イラク、そしてトンガ、インド、アルゼンチン、コロンビアの社会などが、こうした「不在のリヴァイアサン」の例として紹介される。

他方、世界史を見れば、リヴァイアサン不在だった地に国家が誕生していく過程を認められる例が多数ある。国家がどのようにして、また何を目的として出現するのかについては、ムハンマドによるアラビア統一、南アフリカのズールーランド(黒人自治区)やハワイの成立過程、元ソ連外相シュワルナゼによるジョージア統一過程などの例で示される。求心力を持つ強い政治リーダー(ムハンマド、カメハメハ、シュワルナゼ等)の出現で紛争が解決され「規範の檻」も衰え、社会制度も整備され経済は成長する。ところが市民による政治への足枷がなかなか嵌められない例でもある。

さらに「専横のリヴァイアサン」の例として示される国家が、中国、ソ連(ロシア)、ナチス時代のドイツなどだ。これらは、国家による社会支配が決定的で、かつ国家が市民に対しておこなった「支配と殺人」の例でもある(細部については説明不要だろう)。統制が効いた社会ではあるが、強制労働なども課され、自由が生まれる余地はない。

1937年、ドイツのニュルンベルクで Everett Collection/Shutterstock.com

1937年、ドイツのニュルンベルクで Everett Collection/Shutterstock.comこうした事例・事情を俯瞰しても、「足枷のリヴァイアサン」が出現するスペースが「狭い回廊」である所以(ゆえん)がイメージされるはずだ。しかしそうは言っても、歴史上、その「狭い回廊」に留まり続けられた国や都市は厳然としてある(あった)。代表格が古代ギリシアの都市アテナイや国家建設途上のアメリカ合衆国、少数のヨーロッパ諸国である。

これらの国家(都市)は政治エリートにより紛争を解決するとともに報復行為も抑制し、公共サービスの提供を可能にする国家能力を高めた。それと同時に市民参加型の社会が生まれて国家に足枷を嵌め、支配的な「規範の檻」を作り変えることで自由が生まれた。

ただし著者らが注意を促すのは、「狭い回廊」に入り、自由を享受した国や地域も、それを享受し続けることは難しい、という事実だ。自由とは決して計画的に入手できるものではないのだ。例えば中世から近代までのスイス、プロイセン、モンテネグロの歴史を比較することで、「足枷のリヴァイアサン」が出現するか否かは国家的・社会的な諸条件に拠ることを示す。

また、国家と社会の力のバランスは、軍事的脅威・人口増減・大規模な経済的機会の有無によって左右されることも示される(ロシアとポーランド、コスタリカとグアテマラの例)。さらにはドイツのヴァイマル共和制を例に、推奨される「国家と社会の競争」も、過激化して双方が互いを弱体化させ、破滅に至らせる(ゼロサム化する)ことがあることも説明される。

つまり自由な社会とは、市民と国家がともに働きかける動きがなければ実現しないが、実現のための絶対的条件も存在しないということだ。それでも、つねに市民の力によって基礎づけ直していないと失われるのが自由である。

rob zs/Shutterstock.com

rob zs/Shutterstock.com冒頭、政府による統制を求める自分の気持ちに戸惑ったと書いたが、「然るべき統制」を求める行為はむしろ、自由を重視する市民にとって必要ではないか。個人のなかで起こる公私のせめぎ合いに目を凝らすことも大切だ。これが、本書を通して学べた考えの道筋だ。ただしやはり、統制への期待が高じ、支配をみずから望むようになってはお終いだ、そんなことをしたら自由は一瞬のうちに失われる、との思いを強くしている。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください