2020年07月31日

TOKIO、V6、KinKi Kids、ジャニーズの群雄割拠時代へ

NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、2000年代以降のジャニーズ

*記事中、「2018年『シンデレラガール』でCDデビューを果たした『Sexy Zone』」とあったのは『King & Prince』の誤りでした。編集部のミスです。訂正してお詫びいたします。(編集部 2020年8月1日)

今回は、前回に引き続き2000年代以降にメジャーデビューしたジャニーズグループについてみていく。2000年代最後のデビューグループであるHey! Say! JUMPから2010年代にデビューしたグループまで概観したうえで、その結果もたらされた「ジャニーズ一強時代」の歴史的意味合いについて考えてみたい。

2006年のKAT-TUNに続き、2007年にCDデビューしたのがHey! Say! JUMPである。グループ名にもあるように、メンバー全員が平成生まれという点が新しかった。現在は山田涼介、知念侑李、中島裕翔、岡本圭人、有岡大貴、髙木雄也、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太の9人だが、結成当初のメンバーは10人。年少組5人の「Hey! Say! 7」と年長組5人の「Hey! Say! BEST」というグループ内ユニットがあり、その点、光GENJIやV6に似たところもある。

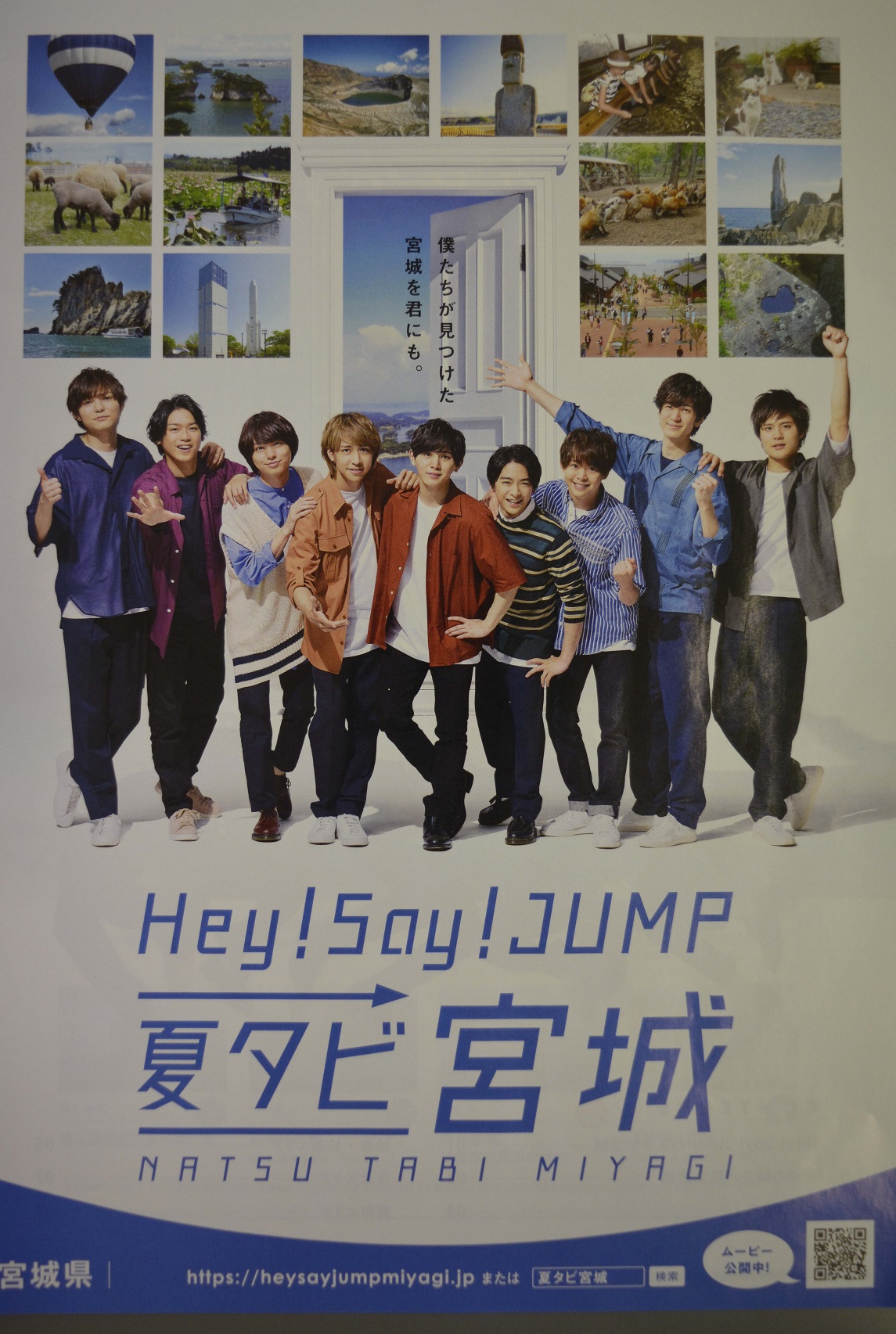

宮城県の観光PRキャンペーンのガイドブックに登場したHey! Say! JUMP=2018年

宮城県の観光PRキャンペーンのガイドブックに登場したHey! Say! JUMP=2018年Hey! Say! JUMPには、嵐にも通じるメンバー間のフラットな関係性が感じられる。年少組と年長組という区分けが当初存在したにもかかわらず、そこにはっきりした線引きや上下関係などは感じられない。

グループのセンターを務める山田涼介をめぐっても、そういう部分がある。嵐ではセンターが決まっていないことは前回ふれたが、Hey! Say! JUMPの場合は山田涼介がずっとセンターのポジションにある。ただずっとそうだったわけではなく、たとえば「Ultra Music Power」では、Jr.時代からドラマでも活躍していた中島裕翔がセンターだった。

要するに、センターも最初から固定されていたわけではない。山田涼介自身、バラエティではいじられキャラになることも少なくない。そしてそこがまた魅力にもなっている。また中島裕翔も現在ではドラマや映画などで主演級の俳優として活躍している。さらに一般的には比較的目立たなかったメンバーの伊野尾慧が、ジャニーズの先輩などから「かわいい」と言われたことをきっかけにブレークし、“伊野尾革命”と呼ばれた。

このようにHey! Say! JUMPの場合、フラットな関係性のなかにも競争の要素がうかがえる。そこにはやはり、嵐のブレークの背景としても前に述べたように(「国民的アイドルになった嵐、そのジャニーズ史的意味」)、Jr.も含めたジャニーズという集合体に対する世間の注目度のいっそうの高まりがあるだろう。入所の時期、ライバル関係、グループを超えた交流などから生まれるメンバーのストーリーがより知られるようになり、ブレークのきっかけも多様になっているのである。

2010年代になってメジャーデビューしたジャニーズグループにも、多かれ少なかれそうした側面がうかがえる。

2011年にCDデビューしたKis-My-Ft2(キスマイフットツー)は、北山宏光、千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣の7人グループ。そのなかでの前列と後列の“格差”を逆手にとってグループ全体の知名度を増していった。パフォーマンスの際に目立たないことの多い後列のメンバーが、中居正広のプロデュースによって「舞祭組」(ブサイク)というユニットを結成してCDデビュー。自虐的な笑いを交えながら自分たちをアピールすることに成功した。

またアクロバットを得意とし、2012年にジャニーズ初のDVDによるデビューを果たしたA.B.C-Zは橋本良亮、戸塚祥太、河合郁人、五関晃一、塚田僚一の5人。Jr.としての在籍年数が長かったメンバーが多く、“苦労人”としてしばしばそのことが話題にされる。メンバーの河合郁人が他のジャニーズメンバーのダンスやちょっとした仕草の物真似などで注目されているのも、そうした経歴を生かしてのものだろう。

同時にジャニーズの伝統を引き継いでいくようなグループのデビューもあった。

2014年CDデビューのジャニーズWESTは、重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濵田崇裕、小瀧望の7人。グループ名通り関西ジャニーズJr.のメンバーで結成された。KinKi Kids、関ジャニ∞と受け継がれてきた関西出身者によるグループの系譜である。デビュー曲「ええじゃないか」も、関ジャニ∞などに通じるところのあるお祭りソング。こうした歌謡曲的テイストを巧みに盛り込んだ楽曲は、関西出身ジャニーズのトレードマークのひとつにもなっている。

一方で、この連載でもみてきたように、ジャニーズの原点である「王子様」路線の復活を担うようなグループも2010年代になって登場してきた。

中島健人、菊池風磨、佐藤勝利、松島聡、マリウス葉の5人からなるSexy Zoneは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください