2020年08月04日

弘田三枝子が、7月21日に逝ってしまった。戦後ポップスを支えた方がまた一人いなくなった。

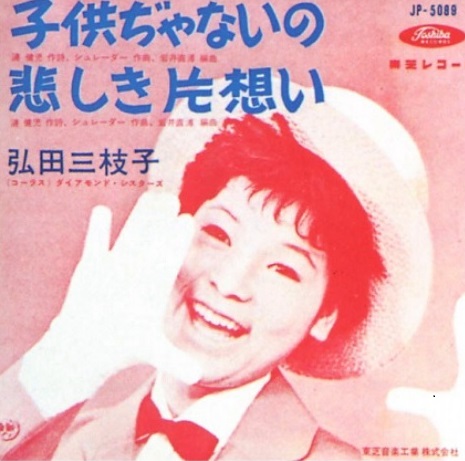

デビューシングル「子供ぢゃないの」(B面は「悲しき片想い」)=1961年

デビューシングル「子供ぢゃないの」(B面は「悲しき片想い」)=1961年ヘレンも甘さのない、歯切れのいい歌いっぷりだが、聴き比べると、弘田のカヴァーソングが原曲を圧倒しているのは一目瞭然である。もちろん、これは我々日本人の感覚であることは差し引いておかなくてはならないが、少しはすっぱながら可憐なこの曲を、堂々たる「ビートポップ」として歌い切った少女の歌力(うたぢから)は並大抵のものではなかった。

比較的よく知られたエピソードだが、弘田の歌にショックを受けた小林信彦は、「戦後の17年は無駄じゃなかった」と呟き、安倍寧がそれを新聞に書いたために世間の顰蹙を買ったという。後にこの話をインタビューで聞いた大瀧詠一は、小林の話に「すごい、すごい!」と応じ、小林と共に「弘田三枝子はすごかった」と確認し合った(『大瀧詠一のゴー!ゴー!ナイアガラ 日本ポップス史』、1984)。

大瀧はさらに別の場所で、またも「すごい」を連発しながら、こんなふうに語っている。

弘田三枝子は、歌声にオリジナリティーがあったという希有な例なのだ。作家がオリジナル作品をつくったり、アレンジでオリジナリティーを示そうとしたのとは違って、うたい方そのものにオリジナリティーがある。うーむ、これはすごい。美空ひばりや三波春夫のオリジナリティーに匹敵するというか、ポップス・シンガーとしての歌唱方法にオリジナリティーがあったというか――とにかく、自分でも何いってんのかわかんなくなるくらい、すっごいですねえ!(『大瀧詠一 Writing & Talking』、2015)

フジテレビ「ヒット・キット・ショー」のリハーサルで 「子供ぢゃないの」を歌う弘田三枝子=1962年2月

フジテレビ「ヒット・キット・ショー」のリハーサルで 「子供ぢゃないの」を歌う弘田三枝子=1962年2月両氏の発言に同じ言葉を重ねるのは気が引けるが、弘田三枝子はとにかくすごかった。

ついでに申し上げれば、さらに驚くべきは、あの歌唱法は、14歳の弘田自身が編み出したものであったことだ。後年のインタビューで、弘田は高護と黒沢進にこう語っている。

――デビュー曲の「子どもじゃないの」からかなりフェイクして歌っていますが。

ひとつは生意気なようですけど、ヘレン・シャピロと同じにしたくないっていうのがあったのと。

それからもうひとつは日本語をどうしたらポップというものにできるかってことも考えて、自分でシンコペーションを勝手に日本語の中に入れてやってみたんですよ。(高護監修『漣健児と60年代ポップス』、1998)

デビュー翌年、母よし子さん(後ろ)、姉の和子さんと=1962年1月

デビュー翌年、母よし子さん(後ろ)、姉の和子さんと=1962年1月前年に早稲田大学から入社したばかりの草野ディレクターの「身内」も大いに貢献した。

浩二の兄、草野昌一は、『ミュージック・ライフ』を創刊して、人気雑誌に押し上げた辣腕編集長であり、坂本九を東芝からデビューさせるなど、コーディネーターとしても実績を上げ始めていた。その上、新進の訳詞者としても活躍し始めたところだった。

漣健児=1998年

漣健児=1998年有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください