「真っ当ではない生き方」の矜持

2020年08月08日

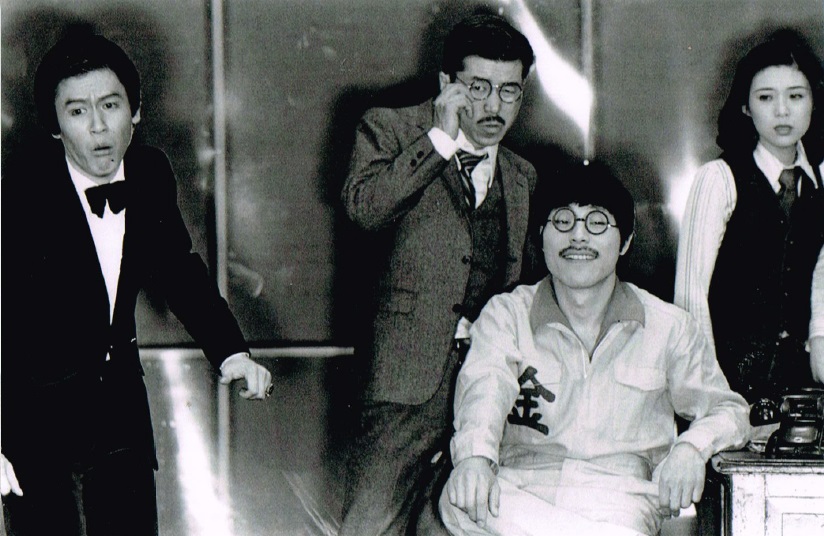

つかこうへい(1948~2010)=1987年撮影

つかこうへい(1948~2010)=1987年撮影もうこの齢でもあるし、今さらそんなものをあらためて確認したところで、これからの自分に何か役立つとは思えないのだが、かつての『劇団つかこうへい事務所』の仲間たちの中で、かろうじてつかに近い仕事をしているのは僕だけなのだからとの、分不相応な気負いが、ついそれをさせてしまうのだ。

まず第一に、舞台に登場する俳優たちには決して「その他大勢」を作らず、それぞれに必ず見せ場を作るという、前回書いたつかの信念は、僕も芝居の作り手として、ずっと見習ってきたつもりだ。むしろ役者という立場を経験している分だけ、その思いは本家より強いかもしれない。

しかし出演者たちの人数も限られ、すべて自分だけの責任で完結できる舞台作品ならそれが出来ても、映画などの脚本の仕事となるとそうはいかない。どうしたって、その場面に配置されるだけの小さな役というものが山ほど出てくる。

「了解」と発して走り去る警官とか、「何にいたしましょう」とメニューを持って来る喫茶店のウエイトレスとか、「どちらまで」と行先を訊ねるタクシー運転手とか――。

そんなときどうするか。

出来る限り、彼らにフルネームの役名を付けるというのが、僕の中での決め事である。たとえたったひと言の台詞でも、そのカギカッコの上に記されるのは「警官」「店員」「運転手」ではなく、例えば「富樫幸介」や「井上美佐」「原嶋隆三」であり、台本の頭にある配役表にはそういった役名の下に、キャスティングされた俳優それぞれの名が、しっかり並ぶことになるのだ。

それに何の意味があるのかと訊かれても、ただ演ずる側の気持ちが、「警官1」と「富樫幸介」ではまるで違うのだとしか答えようがない。三十数年前にその立場だった人間にはそれがわかるがゆえに、作品によっては幾十もの役名をひねり出すという、決して容易くはない作業を毎度、己に課すのである。どんな小さな役であっても、それを演じてくれる者への、脚本家としての責任であると、自分に言い聞かせながら。

そんなものは自己満足に過ぎず、作品にとって何か有効性を持つのかと言われれば、その通りだ。ただそう決めてしまったのだと、開き直るしかない。

いや、そんなこだわりを意味なく貫き、それを自らの美学とする姿勢こそが、あの頃のつかこうへいから、僕が何より学んだものなのだ。

実はその上さらに、そんな自分を可愛いと思える力が必要なのだが、さすがにそこまでは、とてもつかこうへいのマネは出来ていないことも、白状しておく。

『熱海殺人事件』(1981年)=©斎藤一男

『熱海殺人事件』(1981年)=©斎藤一男「誰が誰をどう思ったか。どれだけ愛したか。どれだけ憎んだか。そしてその両方だったか。大事なのはそれだけ。芝居なんて、これさえあればいいんだ」

何かの作品に取りかかるとき、必ず思い出すつかの言葉がこれだ。

あまりにもストレートで、つかなりの建て前とも言える。しかしどこか正直な気持でもあったのは確かだ。

つまり、設定や背景、エピソードなどはどうでもいい。肝心なのはそこに生きている人間の思いを描くことで、そこから生まれる衝突や行き違いを観せるのが〝ドラマ〟なのだと――。

僕の中ではずっとこれを肝に銘じてきたつもりだ。

ただし、いつしかつかのほうが、ひとつの作品を繰り返すうち、本来、色付けでしかないはずの要素ばかり前面に押し出すようになってしまった……ような気がしてならない……余談ではあるが。

もうひとつ、しつこいほど聞かされたのが、「恥」という言葉だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください