2020年08月07日

『地球の歩き方』から『深夜特急』へ――旅のストーリーメーキング

「自分探し」のプレッシャーの中で――自分を探したくない旅人たち

これからしばらくユーミンを論じるのは、彼女が1980年代に少しだけ入れ込んでみせた“リゾートの愉しみ”について考えてみたいからだ。本連載で触れてきたやや生真面目な「旅」からすれば、「リゾート」はやや異質だが、そこには「自分探し」と(重なりつつ)少しだけ異なる行動類型を見いだすことができる。一言でいえば、「反復」というキーワードがそれを表している。この「繰り返したい」という欲望を、1980年代の日本社会を眺め直す視点として浮上させるには、ユーミンの「リゾート」は格好のテーマなのである。

彼女が登場した時代背景で特に重要なのは、1954年生まれの荒井由実が、戦後のポストコロニアル・カルチャーを知る最後の世代に属していることだ。ここでいう「ポストコロニアル・カルチャー」とは、占領期の記憶を留めた1950~60年代の風俗や感性などの総称である。アメリカのポピュラー・カルチャーはその最大の要素であり、併せて「進駐軍」の周辺で生まれた業態や利権や習俗などを含んでいる。

地政学的観点からいえば、ユーミンの実家のある八王子市は絶妙な位置にあった。近隣に立川基地と横田基地という都下最大の米空軍拠点があり、市街地を貫通する国道16号線は米軍関連施設の多い横浜・横須賀に直接つながる。彼女はそんな地の利を生かして、基地に出入りするアメリカ人や“ハーフ”の友人とつき合っていたと語っている。

ただし彼女の「ポストコロニアル」は、狭義の「基地文化」に留まらない。彼女は日本の戦後大衆文化が、占領期の日本(オキュパイド・ジャパン)の、屈辱と感傷の複合的な感情を内包し、それから身を引き離す過程でさまざまな場面や物語を生み出すことに気付いていた。だから一方の溢れるような郷愁ともう一方の冷静な視線によって、その終焉を鮮やかな風景として描くことができた。これが荒井姓時代のユーミンの音楽の核にあるものだ。もちろん、これは従来一度も歌になったことのない風景だった。

山川健一が聞き書きした自伝『ルージュの伝言』(1983)で、ユーミンは中学から高校にかけて「シークレットゾーンが四つくらいあった」と語っている。第一は絵を習いに通った御茶の水美術学院。第二は東京・飯倉のキャンティ。第三は立川や横田の「米軍のベース」。第四は、ロックバンド、フィンガーズのベーシスト、シー・ユー・チェンの家。

第一はともかくとして、残りの三つのゾーンはいずれも、ポストコロニアル期の“アナザープレース”である(ちなみにシー・ユー・チェンは北京の豪商だった父と共に香港経由で日本へ移住した人物で、バンドの後はファッションや不動産などのビジネスで名を成した。ユーミンというニックネームを付けた人物である)。

当時各界のセレブを引きつけた川添夫妻のレストラン、PX(売店)で格安の輸入盤が手に入る米軍基地、コスモポリタニズムとデカダンスが漂う華僑青年の洋館。彼女はこうした特別の場所に入り浸って、占領期から遠ざかる日本や東京を舞台袖から眺める視点を身につけた。その経験を通して、時代ががらりと幕を改め、場や景を変えることを知ったのかもしれない。彼女は10代前半の内に、“好ましい関係や時間はあっという間に終わる”という真理をごく自然に学んでいったように感じる。

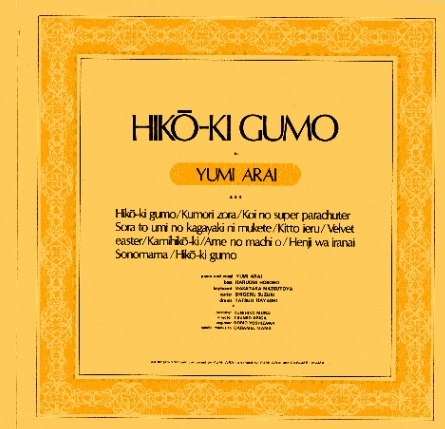

実際、デビューアルバム『ひこうき雲』(1973)から『MISSLIM』(1974)、『COBALT HOUR』(1975)、『14番目の月』(1976)まで荒井姓時代の曲は、自身の少女時代(または青春期)と高度成長期(実はポストコロニアル期)の日本を重ね、その終わりを惜しむという基調に立ってつくられ、歌われている。

荒井(松任谷)由実=1976年

荒井(松任谷)由実=1976年歌の中で終わりを告げるものは恋愛を筆頭にさまざまだが、それらは終わることによって典型性(彼女はそれを“永遠性”と呼ぶだろうが)を獲得する。そこに通底しているのは、終了や終焉を愛でてかつ惜しまない潔さである。名残を惜しみつつ、想いを切って歌の中へ投げ出す力強さ、それに加えて平凡だが陰影豊かな「小さな物語」を飾り付ける抜群の造形力。この二つが初期ユーミンの核にある。

アルバム『ひこうき雲』のCD

アルバム『ひこうき雲』のCD続くサードアルバム『COVALT HOUR』は、「卒業写真」など1960年代へのノスタルジーソングを手際よく盛り付けた軽快な一枚だ。米軍基地の駅、西立川駅を歌った極めつきのポストコロニアルソング、「雨のステイション」。アメリカ映画のワンシーンを彷彿とさせる「ルージュの伝言」。さらにフォースアルバム『14番目の月』は、「終わり」が始まる満月の直前に想いを託す表題作のほか、「グッド・ラック・アンド・グッドバイ」や「中央フリーウェイ」など恋愛心理をからめた「終わり」ソングが多い。

JR西立川駅の近くに建てられた「雨のステイション」の歌碑

JR西立川駅の近くに建てられた「雨のステイション」の歌碑ここに至っておそらく、ユーミンの中で

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください