原爆投下をめぐる論争は終わらない。その原点となった衝撃のルポルタージュ

2020年08月09日

世界で初めて原爆を投下し、一般市民を虐殺したのはアメリカだったが、その惨禍を世界に広く伝え、原爆の非人道性を告発したのは、そのアメリカのジャーナリズムだった。原爆投下から75年、大国の核軍拡が止まらない今こそ、その最初の本格的ルポであるジョン・ハーシーの『ヒロシマ』(1946年8月発表)を再読してみよう。

アメリカの専門誌「原子力科学者会報」は1947年以来、人類の絶滅を午前0時として、どこまでそこに近づいているかを時計の針で示す「終末時計」を発表してきた。

米ソ冷戦の激しい時代は、針が2分前とか3分前を示すこともあった。冷戦が終わってソ連が崩壊した1991年には、針は17分前まで戻った。その時計が2020年現在、100秒前という史上最悪の状況を示している。

米ロの中距離核戦力全廃条約が失効するなど、核の拡散防止や軍縮の枠組みが揺らいでいる。中国が急速に核戦力を近代化し、米中の「新冷戦」がささやかれている。イランや北朝鮮などの核開発への歯止めも見えないからだ。

しかし、1980年代に米ソの核軍拡が加速し、世界終末時計が4分前や3分前を示したときは、西ヨーロッパを中心の広範囲の反核運動が盛り上がっていたのに、いま、核戦争への危機意識はかつてのような広がりはない。冷戦が核を使うことなく終結したことで、「核戦争が起こらないだろう」と油断しているのではないか。新型コロナへの警戒感ばかりが語られるが、その影で進む「終末への秒読み」に人々はあまりにも鈍感すぎる。

戦争の記憶がまだ生々しかった時代、人々は核兵器への畏怖、正しい恐れを持っていた。

それを最も的確に伝えるジョン・ハーシーの『ヒロシマ』をひも解いてみよう。

被爆直後のヒロシマ。手前は広島県産業奨励館(原爆ドーム)=1945年8月9日、松本栄一撮影

被爆直後のヒロシマ。手前は広島県産業奨励館(原爆ドーム)=1945年8月9日、松本栄一撮影1945年8月6日の朝、日本時間にしてかっきり8時15分、東洋製缶工場の人事課員佐々木とし子さんが、ちょうど、事務室の自席に腰をおろし、隣の机の女性事務員に話しかけようとふりむいたその瞬間、原子爆弾が広島上空で閃光を発したのである。

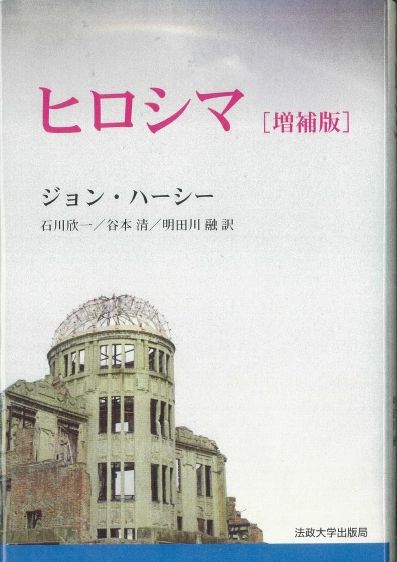

ジョン・ハーシー『ヒロシマ 増補版』(法政大学出版会)

ジョン・ハーシー『ヒロシマ 増補版』(法政大学出版会)登場するのは原爆投下のときに広島に住んでいた6人の人物。冒頭の女性事務員に加えて、ふたりの医者、夫を戦争で失った仕立屋のおかみさん、イエズス会のドイツ人神父、日本人のメソジスト教会の牧師である。

あの日キノコ雲の下で何があったのか。「ヒロシマ」は、この6人の目を通して語られる。

全身にやけどを負いながら、水を求めて叫ぶ人がいる。倒壊した家々の下に閉じ込められ、はい出せなくなった人々がいる。火の手が迫り、死を覚悟した人々が「天皇陛下万歳」と叫んだ。だが一方では、不気味な沈黙があたり一帯を支配していた。

あたりはひどい人混みで、生きているのか死んでいるのか、見分けもつかなかった。何百人もの、ぞっとするようなけが人が、ひとつところで苦しんでいるのだ。負傷者はしんとしていた。泣く者もいない。死んでゆく誰もが、物音ひとつ立てるわけでもない。子供さえ泣かず、話をする者もほとんどいない。原爆の閃光に焼かれて顔一面つぶれてしまった人が、水をのませてもらうと、少し身を起こして、感謝のしるしにおじぎをした。

淡々とした描写が続く。声低く語るルポは、読む人の心臓をつかんでいく。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください