新たな戦前を拒否する礎

2020年08月11日

コロナ禍の中、敗戦から75年目の夏を迎えた。政府は、地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」の配備を断念したことから、その代替案として自民党は“敵基地攻撃能力”の保有を首相に提言し、首相はそれを受け入れたという。新型コロナウイルス第2波が全国的に拡大している中で、提言する優先順位が違うだろうといいたいところだ。アメリカの意向を汲んで、専守防衛から逸脱した集団的自衛権を容認し、日米安保条約と日米地位協定に縛られアメリカに従属しているかのような現状をみるにつけ、また新しい戦争に組み込まれそうな不安さえ覚える。

そんな中で、戦後「浮浪児」と呼ばれた戦災孤児たちのその後を追った、中村光博『「駅の子」の闘い――戦争孤児たちの埋もれてきた戦後史』(幻冬舎新書)を読むと、8月15日の敗戦後も、現在までずっと戦争は終わっていないんだと思わざるを得ない。

著者は、NHKスペシャル「“駅の子”の闘い~語り始めた戦争孤児~」(2018年8月)と、その拡大版のBS1スペシャル「戦争孤児~埋もれてきた“戦後史”を追う~」などを手掛け、その取材で出会った戦争孤児たちの戦後を取材し、番組でも紹介しきれなかった貴重な証言をこの本にまとめた。

終戦から約半年後の東京・上野駅周辺。戦災孤児たちの姿も目立つ=1946年3月

終戦から約半年後の東京・上野駅周辺。戦災孤児たちの姿も目立つ=1946年3月母一人子一人、体が弱くて学童疎開にも行けなかった当時小学6年生は、神戸空襲で家を焼かれ、家も財産もなくし路頭に迷い、三宮駅の待合室で母親と寝起きしていたが、路上生活の疲れと栄養失調で母を亡くし、疎開から帰った妹と「駅の子」になる。妹を食べさせるために物乞いだけでなく闇市で出会った男に「チャリンコ」と呼ばれるスリの手法を教わる。老後になっても母を失った三宮駅構内に行くことができず、「今も戦争が終わったとは言えない」という。

東京の北砂に住んでいた1930年生まれの女性は、疎開先の山形で米軍の攻撃に遭い、両親と妹を亡くし孤児となる。のちに結婚して2児をもうけ幸せな暮らしをしているが、上野駅で路上生活をしていたことは夫には言えない。80歳を過ぎた今も足の痛みに耐えながら清掃アルバイトをして、それで貯めたお金を東京大空襲の被害者に国の補償を求める活動団体に寄付しているという。

東京・板橋区大山にあった、東京都養育院(通称、板橋養育院)は、戦後、戦争孤児たちを受け入れる。慢性的な栄養不足と百日咳や発疹チフスなどで次々と亡くなり、「東京都養育院土葬者名簿」という書類によれば、1945年3月から46年9月までに敷地内に穴を掘ってそのまま土葬された、2700人の名前、戒名、年齢が記録されていた。

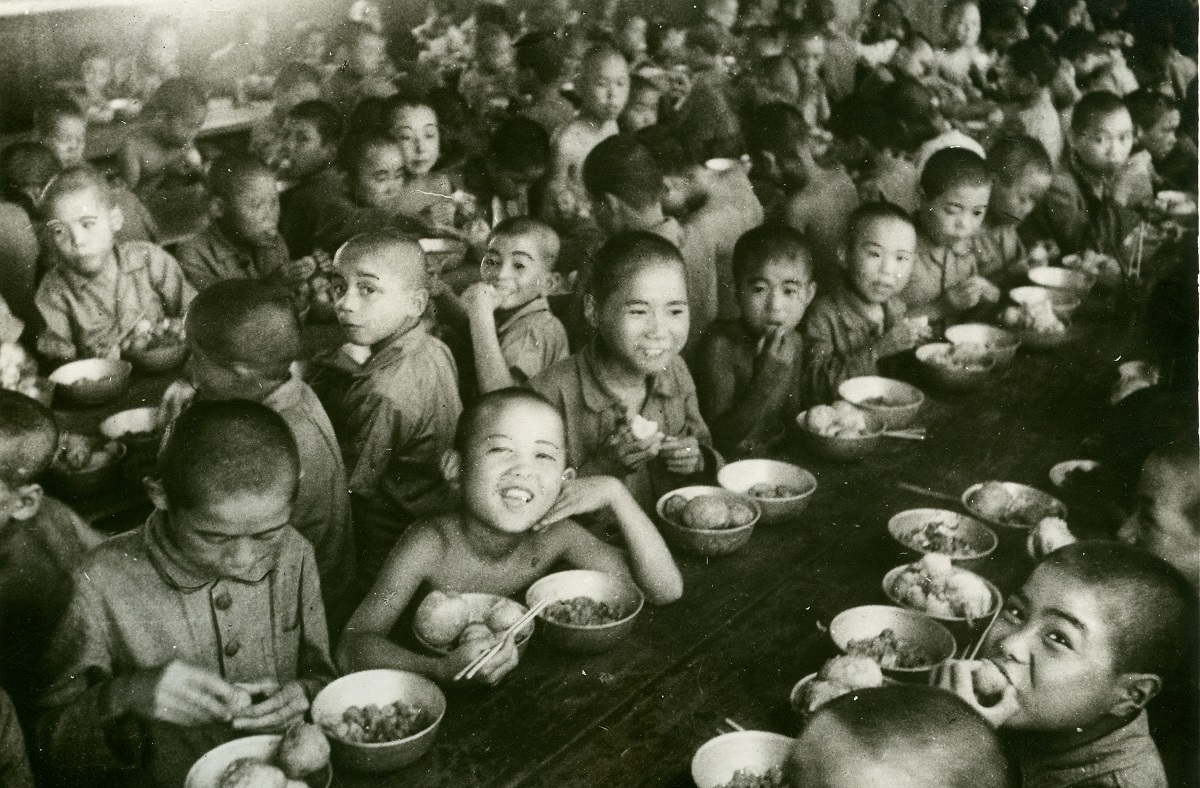

東京都養育院(現:東京都健康長寿医療センター)の戦災孤児たち=1946年8月ごろ、東京都板橋区

東京都養育院(現:東京都健康長寿医療センター)の戦災孤児たち=1946年8月ごろ、東京都板橋区ところが、戦争孤児の置かれた状況についての取材は非常に難航したという。都の担当部局責任者の指示で、養育院に関わったOBに対し、マスコミの取材に一切応じないように要請したというのだ。退職後といえども業務上知ったことを漏らすことは公務員の守秘義務違反になり、年金の減額も検討すると脅したというから信じられない。

悲劇の歴史が隠蔽されていくのは許しがたいが、こういう事実からも新たな戦前が始まっているといえようか。

引き揚げ孤児の悲惨さもまた凄まじい。路上生活で視力を失ったり、野良犬のように扱われたり、戦時中は「靖国の子」と称えられながらも、戦後は国によって放置され復興から取り残されていく。「狩り込み」という強制収容により鉄格子の部屋に監禁されたり、希望が見えない中で犯罪に手を染めたり。

取材対象者の一人が、「いつでも犠牲になるのは弱い人たちじゃないですか。世の中ってそういうものじゃないですか、餓死していった孤児たちがいっぱいいたじゃないですか。それももう忘れてしまってるじゃないですか」と語気強く著者に訴えたことばは、そのまま現在に突き刺さる。

「浮浪児」といえば、占領下に大ヒットしたNHK連続ラジオドラマ「鐘の鳴る丘」を思い出す。古内一絵の『鐘を鳴らす子供たち』(小峰書店)は、「鐘の鳴る丘」に出演した素人の小学生たちの悪戦苦闘を、焼け跡闇市や戦災孤児の生き様を映し出しながら、それぞれの成長を実に躍動的に描いた小説だ。

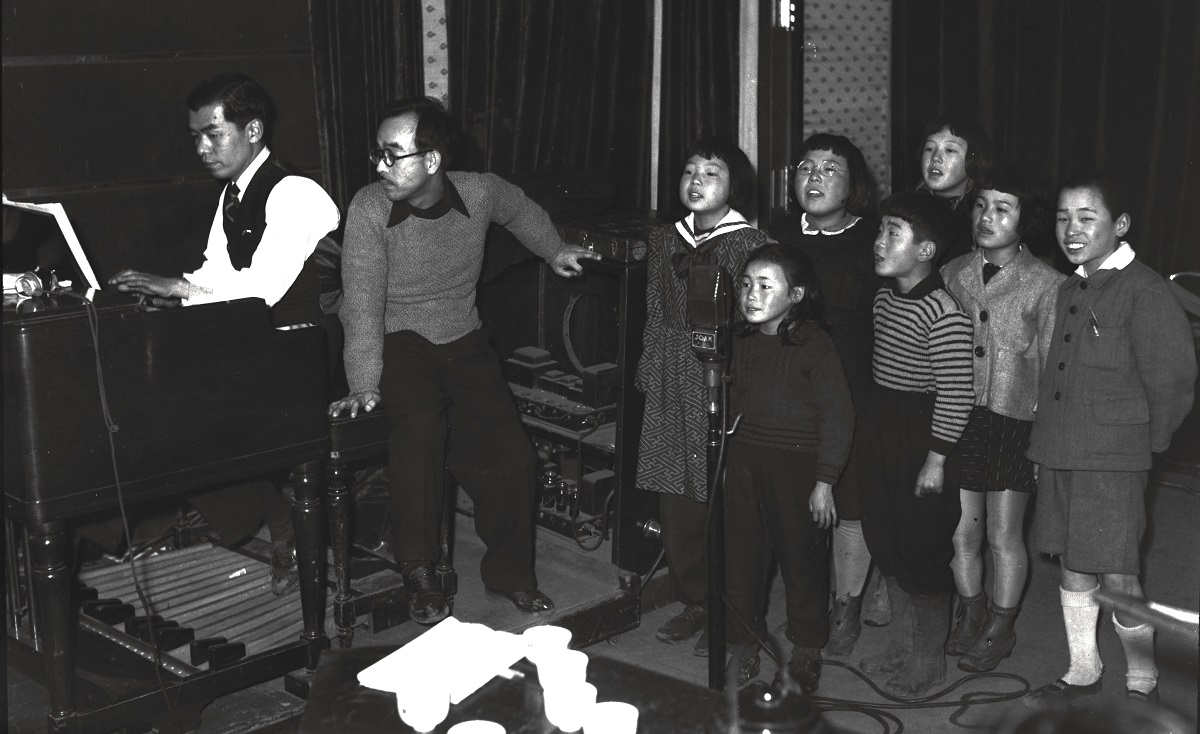

ラジオドラマ「鐘の鳴る丘」の収録風景。左から2人目が菊田一夫=1948年、NHKラジオ提供

ラジオドラマ「鐘の鳴る丘」の収録風景。左から2人目が菊田一夫=1948年、NHKラジオ提供東京大空襲で父親を失った少年が、NHKの米軍将校室に潜入し、アメリカ煙草の吸い殻を集めて闇市で売って病弱な母と妹の生活を支えたり、出演する子どもたちがスタッフとともに戦災孤児が収容されている施設を訪問し、ドラマの虚構性をしたたかに突かれるあたりにリアリティーがある。

古内一絵『鐘を鳴らす子供たち』(小峰書店)

古内一絵『鐘を鳴らす子供たち』(小峰書店)朗読を指導した女性は、ヒロシマの原爆で被爆しその後遺症で亡くなっていた。闇市でシケモクを売っていた少年は、苦学して東大を卒業後、60年安保闘争の敗北後に姿を消す。新憲法施行の後に中学生向けに配布された「あたらしい憲法のはなし」の思いを胸に、今や中年となった主人公の少年は、戦後民主主義が風化していく中で、「あの頃、僕らが鳴らした鐘は、今、どこで響いているのだろう」と人知れずつぶやくあたりに今日的な危機感がにじみ出る。

1931年の満州事変を契機に、関東軍は旧満州全土を占領し、翌32年3月1日、軍主導のもとに中国から独立させて、日本の傀儡国家、満州国を建国。国策によって開拓移民が奨励され、その数は約27万人とも32万人とも言われている。そこでかろうじて生き延びた人たちもまた、いまだに戦時を引きずっているのだ。

川恵実・NHK ETV特集取材班『告白――岐阜・黒川 満蒙開拓団73年の記録』(かもがわ出版)は、県が推進する移民計画に則り、旧満州の陶頼昭に約650人が分村移民した黒川開拓団の戦後の悲劇を追ったドキュメントだ。

1945年8月9日、ソ連軍が日ソ中立条約を破棄して満洲に侵攻。国境警備にあたっていた関東軍は開拓団を見捨ててソ連軍侵攻前に逃亡。黒川開拓団は集団自決の道を選ぼうとしたが、近くに駐在していたソ連軍の将校と交渉して、警備に来てもらう代償に18歳以上の未婚女性に性接待をさせるという苦渋の決断をした。

この衝撃の事実が、戦後70数年たった2017年8月、NHK・ETV特集「告白~満蒙開拓団の女たち~」として放送され、内外で大変な話題になり様々なドキュメンタリー賞にも輝いた。番組ディレクターの川恵実は、放送終了後も当時者やその関係者たちにインタビューを重ね、これまで沈黙してきた女性たちの内面のドラマと、それを次世代に語りつなごうとする人々の平和への熱情を見事に浮かび上がらせる。

黒川・満蒙開拓団を慰霊する「乙女の碑」=岐阜県白川町

黒川・満蒙開拓団を慰霊する「乙女の碑」=岐阜県白川町国策にのせられ旧満州に渡り、生死を彷徨(さまよ)った何10万もの人たちの、いまにつながる秘められた悲劇は、まだまだ語りつくされていない。それを伝える人もだんだん少なくなっているだけに貴重な証言でもある。

大戦末期の沖縄戦では、民間人を含む20余万人が犠牲になった。悲惨極まる地上戦の裏で、「護郷隊」という少年兵士たちによる山中でのゲリラ戦が展開した。少年たちに秘密戦の技術を教えたのは陸軍中野学校出身の青年将校たちだった。2018年に公開され、様々な賞に輝いたドキュメンタリー映画『沖縄スパイ戦史』の監督の一人、三上智恵は、生き残った少年ゲリラ兵の体験や、過酷な任務と加害性と日本軍による沖縄の人たちの恐怖など、映画では描き切れなかった、これまで封印されていた膨大な証言を、750ページという大部にまとめた。それが『証言 沖縄スパイ戦史』(集英社新書)である。

ドキュメンタリー映画『沖縄スパイ戦史』(大矢英代、三上智恵監督) ©

2018「沖縄スパイ戦史」製作委員会

ドキュメンタリー映画『沖縄スパイ戦史』(大矢英代、三上智恵監督) ©

2018「沖縄スパイ戦史」製作委員会当時15歳前後の少年たちが白兵戦を闘い、正規軍の表の戦いの裏で展開した秘められた戦争の実態と、強制集団死や軍による住民虐殺が、いまにつながる恐怖をはらんでいる現実を鋭くあぶりだす。それはまた、辺野古埋め立てに辛抱強く抵抗する沖縄県民の現在にもつながる情念をも浮かび上がらせるのだ。

敗戦から75年、悲惨な体験をし、国策により辛酸をなめさせられた人々にとって、戦争は終わっていないのだということを、これらの本からまざまざと教えられた。それはまた、新たな戦前を拒否する礎にもなるのだ。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください