2020年08月17日

近畿財務局職員・赤木俊夫さんの自死事件の再調査を求める署名活動に応じた35万人のうちの1人として、激しい憤りをもって赤木雅子+相澤冬樹『私は真実が知りたい――夫が遺書で告発「森友」改ざんはなぜ?』を読んだ。

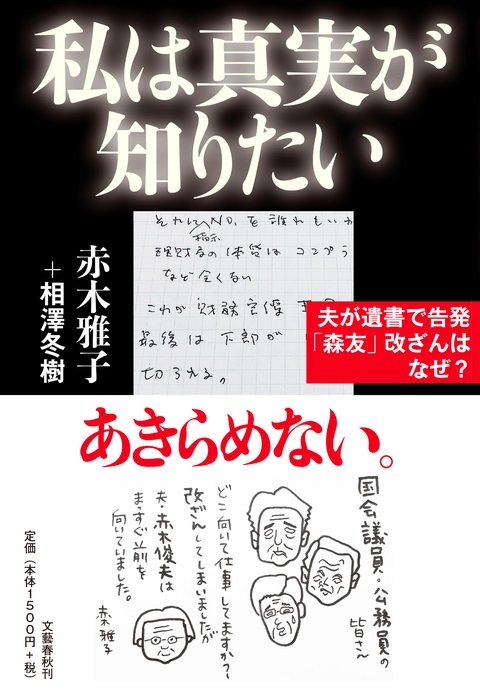

赤木雅子+相澤冬樹『私は真実が知りたい――夫が遺書で告発 「森友」改ざんはなぜ?』(文藝春秋)

赤木雅子+相澤冬樹『私は真実が知りたい――夫が遺書で告発 「森友」改ざんはなぜ?』(文藝春秋)まず、「私的」な最たるものとして、私は赤木俊夫さんに世代的な親近感を覚えた。赤木さんは1963年生まれで、私の二つ下である(ちなみに相澤記者も1962年生まれで、ほぼ同年である)。

だから、過ごしてきた時代がよくわかる。赤木さんがYMOを聴いて以来の坂本龍一の大ファンであること。近畿財務局の社内報に寄せた「坂本龍一探究序説」というやや衒学的な文章。安藤忠雄が好きで、休日になれば雅子さんを連れて安藤建築を見て回っていたこと。ファッションに並々ならぬ興味があり、三宮などに洋服を買いに行っていたこと……趣味趣向に多少の違いはあるにせよ、文化的背景がわかりすぎるくらいよくわかる。

家庭の経済事情で大学進学を諦めて国鉄に入った赤木さんは、働きながら立命館大学の夜間コースに通い、念願の夢を果たした。向学心の強いがんばり屋だったのだ。

1987年、国鉄の民営化。「JR」という呼称に抱いた違和感が、いまとなっては懐かしい。多くの職員がリストラされたなか、優秀だった赤木さんは公務員に登用される。そして1995年の阪神淡路大震災……同じ年ごろに同じ出来事を共有しているということは、その人を理解する上で極めて重要である。なぜなら〈いま〉を見る目も、ほぼ同じだろうと思うから。

だからなおさら、自ら命を断つ決断を下した瞬間が、特別なリアリティをもって迫ってくる。

また、同じ時期に同じライフサイクルを経てきた者として、赤木さんの幸福な家庭にある種の羨望を覚えざるを得ない。32歳で結婚。妻の雅子さんは8つ年下で、「私の趣味はトッちゃん」と言い切る。どんなに仲のいいカップルでも、自分の配偶者が「趣味」だと躊躇なく言える人は、なかなかいないのではなかろうか。

加えて俊夫さんのもっとも「仲良し」が雅子さんのお母さんであり、義理のお兄さんとも気が合って、甥っ子たちには無類に好かれている……これらのことすべてが、どれだけ「あり得ないほどの幸福」であるかは、ある程度の人生経験を積んだ方であれば、きっとお分かりいただけるだろう。

第1回口頭弁論を終え、赤木俊夫さんが大切にしていたという国家公務員倫理カードの内容を読み上げる妻の雅子さん=2020年7月15日

第1回口頭弁論を終え、赤木俊夫さんが大切にしていたという国家公務員倫理カードの内容を読み上げる妻の雅子さん=2020年7月15日そして何よりも素晴らしいのは、俊夫さんの職業観である。公務員である自分の雇い主は「日本国民」だというのが口癖だったらしい。何というストレートな豪速球を投げる人だろう。おそらく身近にこういう人がいたら、間違いなく、もっとも幸せになって欲しい、もっとも幸せに天寿を全うして欲しい人のひとりに違いない。

だからなおさら、このような最期が痛ましい。

そして、だからなおさらに知りたいのである。いったいどんな歪(いびつ)な力が働いて、こんないい人を自死に至るまで追い詰めたのか。

話は変わるが、会社を辞めて10年になる。あらゆる「組織」を離れて10年も経つと、そのなかにいる人の「実感」からはかなり離れてしまっているかもしれない。それを承知でいうのだが、近ごろわからないことがある。それは、居酒屋にいるサラリーマンの集団は、何であんなにウルサイのだろうか、ということである。それも例外なく、である。

Kento35/Shutterstock.com

Kento35/Shutterstock.comわれもわれもと大声を張り上げてしゃべる。引き攣(つ)ったような笑い声。内容はといえば、聞いていて恥ずかしくなるようなレベルの会話である。そしてひと目で、そこにいるいちばんエラい人は誰かが分かる。男だけの集団かというと、そうでもない。女性も負けてはいない。嬌声というか、これも尋常ならぬ高い声で笑い転げている。こちらはカウンターでひとりで飲むか、せいぜい2、3人、多くて数人の酒席である。耳をつんざくような騒音に顔を顰(しか)めながら、顔を寄せ合ってボソボソとしゃべるほかない。

およそ四半世紀も勤め人をやってきた身としては、しみじみ知っている。仕事を終えて、気の置けない職場の同僚と一杯やることの楽しみを。美味くて安い店を探し、そこでしこたま飲む快感を。上司の悪口を言い合って、時には羽目を外すこともある。正体がなくなるまで飲み潰れることだってある。

しかし、いま居酒屋にいる彼ら彼女らは、そういう飲み方とちょっと違うのだ。酒飲みだからこそ分かるのだが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください