2020年08月21日

コロナ禍で苦戦するフランスの映画館(上)――上映再開はしたけれど

前稿では、映画館が再開したものの、客足が3分の1となったフランスの状況を見てきた。コロナへの潜在的な不安に加え、ブロックバスター(超大作)のアメリカ映画が延期されたため、年に数回、劇場に足を運ぶくらいのライトな映画ファンが消えてしまったことが大きいのだ。

そしてブロックバスターのアメリカ映画を穴埋めするように、映画館ではフランス映画やインディペンデントの外国映画がスクリーンを多く占めるようになった。

この中で大きな期待を背負って公開されたフランス映画がある。7月14日に劇場公開されたフランソワ・オゾン監督の長編19作目となる青春映画『Summer of 85』だ。

毎年5月に開催されている世界最大の映画祭、カンヌ映画祭は今年、コロナ禍のため通常の形での開催は断念した。その代わりに6月初頭の記者会見で、2020年の公式セレクションを発表。これは世界147カ国・2067作品から選んだ56本に、カンヌお墨付きのラベル「カンヌ2020」を付与するというもの。

選ばれた作品は、劇場公開時や他の映画祭の上映時に、このラベルを背負って登場する。とりわけ劇場公開時には、ある種の品質表示の役目を果たし、観客を劇場に足を運ばせる呼び水になることを狙っている。格付けしてカンヌ・ブランドをひけらかすということではなく、コロナ禍で深刻なダメージを受ける映画館に寄り添うための、切実で現実的な対策と言ってよい。

フランソワ・オゾン監督『Summer of 85』 ©Jean-Claude Moireau

フランソワ・オゾン監督『Summer of 85』 ©Jean-Claude Moireau『Summer of 85』はオゾン監督の個性をしっかり感じさせる作家映画だ。アメリカ映画に比べてしまうと地味に見えるだろうが、一般の映画ファンに広くアピールできるテーマを持つ上質な青春映画で、10代の少年のひと夏の恋愛と成長を描く。少年二人の出会いが描かれるが、主人公がゲイのアイデンティティに苦悩する訳ではない。あくまで同性愛は背景のひとつに過ぎないという描き方も自然で、好感が持てる。フランス映画の底力をアピールするのに、うってつけの作品だ。

カンヌ映画祭のティエリー・フレモー総代表も、記者会見時に、「『Summer of 85』は映画館に人々を戻らせるのに完璧な作品」と紹介。それほどにカンヌも期待をかけていた。

フランソワ・オゾン監督『Summer of 85』 ©Jean-Claude Moireau

フランソワ・オゾン監督『Summer of 85』 ©Jean-Claude Moireauところが興行成績は思ったほど伸びていない。批評家受けも大変良く、スタートダッシュこそ良かったものの公開2週目で失速、約2週間で21万人の動員である。本来なら、その2~3倍以上の観客は集められただろう。ちなみにオゾン監督の前作『グレース・オブ・ゴッド 告発の時』は、実在の神父による児童への性的虐待事件という重い題材を扱いながら95万人のヒットを記録している。オゾンはジャック・オディアールなどと並んで、数少ない「観客を呼べるフランスの映画作家」であるだけにもったいない。

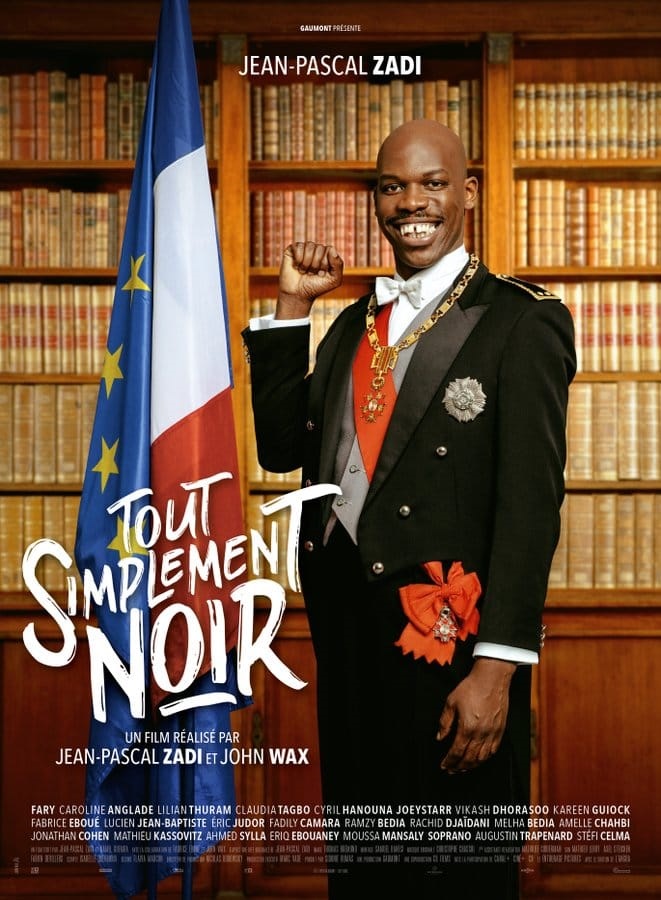

『Tout Simplement Noir(全く単純に黒人)』(ジャン=パスカル・ザディ、ジョン・ワックス監督)のポスター

『Tout Simplement Noir(全く単純に黒人)』(ジャン=パスカル・ザディ、ジョン・ワックス監督)のポスターこちらはコロナ禍では大健闘しているものの、公開3週間で観客数は52万人。本来ならあっという間に100万人を超えるタイプの作品である。「『Summer of 85』でも『Tout Simplement Noir』でも冴えない結果しか出せないなら、どうあがいてもダメだよ……」と、映画関係者が思ってしまうのも無理のない状況なのだ。

このように期待の話題作でもヒットが望みにくい状況にあり、映画会社が新作を出し渋る中で、最近は古今東西の過去の大ヒット作を上映する動きが活発になっている。

例えば、『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』『007』シリーズ、『タイタニック』『千と千尋の神隠し』、フランス映画なら『レ・ブロンゼ』シリーズ、『フィフス・エレメント』『憎しみ』、数年前の話題作では『ラ・ラ・ランド』『ファントム・スレッド』といった作品が、矢継ぎ早に登場している。もう過去にヒットした作品なら、何でもぶつけてみよう!という節操のなさが、見ていてなんだか楽しくはある。

このような流れのおかげで、過去の作品を大スクリーンで発見できる若い世代もいる。パリ3区の映画館MK2ボブールで友人と映画を見ていたウィリアムさん(17)に、「映画館営業再開後の作品ラインナップは満足か?」と聞いてみたところ、前向きな答えが返ってきた。

「ブロックバスターのアメリカ映画が公開されない分、多様性が増したので、自分にとっては満足な状況。これまでロックダウン後に7、8本、映画館で映画を見たけど、中でもデヴィッド・クローネンバーグの『クラッシュ』を大スクリーンで鑑賞できたのには感激した。僕の世代は映画館で見られなかった作品なので、良い機会になった」。この状況も決して悪いことばかりではないようだ。

映画館MK2ボブールの観客。「ブロックバスターのアメリカ映画が公開されない分、多様性が増したので、自分にとっては満足な状況」とウィリアムさん(右)=撮影・筆者

映画館MK2ボブールの観客。「ブロックバスターのアメリカ映画が公開されない分、多様性が増したので、自分にとっては満足な状況」とウィリアムさん(右)=撮影・筆者ただし、この聡明そうな若者は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください