コロナ禍の苦境、逆回転させる発想を

2020年09月02日

新型コロナウイルス感染症の広がりで、多くの芸能分野が苦境にある。邦楽も例外ではないが、とりわけ三味線音楽界に極めて深刻な出来事が起きている。老舗の大手三味線メーカー「東京和楽器」が廃業に直面しているのだ。伝統芸能に欠かせない三味線の製作・修理を幅広く手掛けてきた会社がなくなれば、その影響の大きさは計り知れない。無形文化財としての三味線音楽継承の研究を通して同社の技術を調査した立場から、現状をお伝えしたい。

三味線の演奏

三味線の演奏文楽や歌舞伎は三味線なしに成り立たないし、日本舞踊にも欠かせない。浪曲は三味線と一体の芸能であるし、寄席では、落語家が高座に上がる時に流れる「出囃子(それぞれのテーマミュージック)」を演奏するのも、また、曲芸や紙切りをにぎやかに盛り上げるのも三味線だ。民謡の伴奏に用いられることも多い。

三味線以外の和楽器や洋楽器との合奏によるコンサートも開かれているし、ロックなどに取り込んでいるバンドもある。また、それと意識していなくても、「日本」をイメージする音としてテレビ番組のBGMやCMに使われたり、アニメの中で流れたりすることもある。「習いごと」として三味線に直接触れる人は昔ほど多くはないが、その音楽や音は、いまでも私たちの生活に寄り添っている。

そんな身近な楽器について、心配なニュースが広がっている。

「東京和楽器」が廃業するらしいという情報がネット上で流れ始めたのは、2020年5月末だった。その後は、新聞、テレビニュースでも「伝統芸能の危機」としてたびたび取り上げられている。

「東京和楽器」代表の大瀧勝弘さん

「東京和楽器」代表の大瀧勝弘さん大瀧代表にうかがうと、廃業を決めた理由は大きく言って三つあるという。

そもそも数十年来、稽古事として三味線を弾く人が減り続けており、需要低迷に回復の兆しが見えない状況があった。そこに昨年、消費税が10%に上がったことが大きな痛手になった。さらに追い討ちをかけたのが、今春からのコロナ禍である。

コロナ禍で三味線の公演が全てストップした上に、プロ演奏家のもう一つの収入源である弟子の稽古も難しくなった。

三味線音楽の多くは唄や語りを伴い、弾き唄いないし弾き語りする師匠と対面で稽古することが多い。そのためリアル稽古は中断せざるを得なくなった。リモート稽古するにも、映像と音声のずれが生じる状況では課題が多い。

公演、稽古がともに出来なくなった演奏家は、三味線を新調するどころか修理も控えるようになり、これが三味線の小売店やメーカーを直撃したのだ。

「東京和楽器」は、いったんは8月15日で廃業すると決めたが、その後の報道等により小売店からの注文が殺到した。製作がフル稼働の状態になり、それらを納品する秋くらいまでは営業が続く見込みになっている。

しかしこれは、「東京和楽器」の廃業によって仕入れが滞ることを懸念した小売店が、在庫を確保するために先取りして注文しているために起きている現象だ。いまは製作現場が繁忙でも、それが一段落すると、今度は注文がストップすることも推測される。根本的な問題解決が必要なことに変わりはない。

「三味線メーカー」といっても、なじみのない人にはイメージがつかみにくいのではなかろうか。三味線製作の工程と流通は実に様々なケースがあり、私自身、いまだ全てを知り尽くしているとは言えないが、わかっている範囲で整理してみよう。

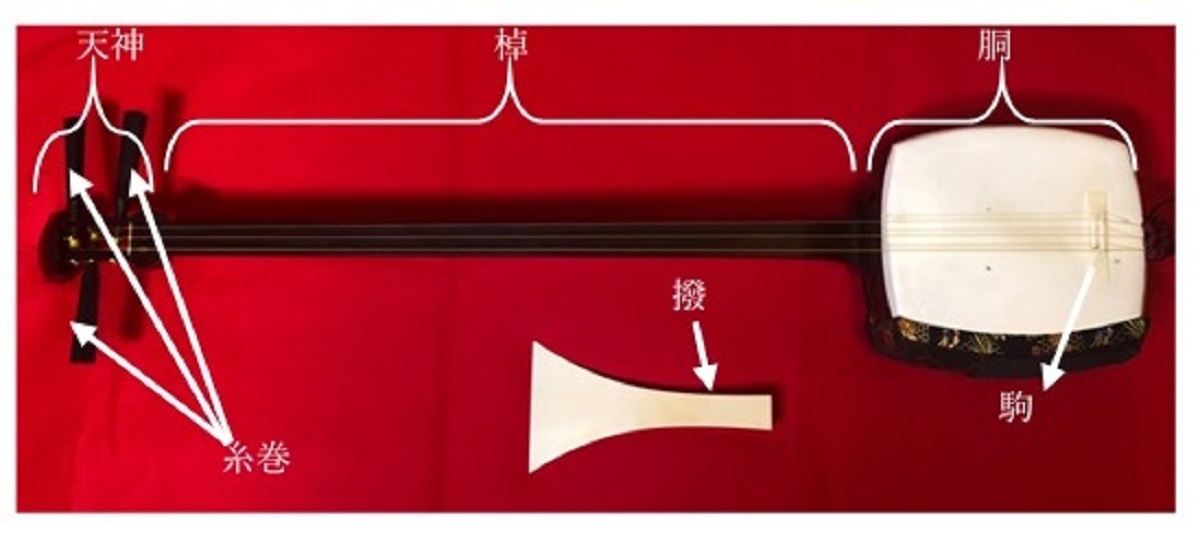

三味線、部分の名称

三味線、部分の名称もしあなたが三味線を手に入れようとしたら――。

多くの場合、実際に手に取り、あれこれ相談できる街の三味線屋さん=小売店を訪ねることになるだろう。小売店というと「完成品を並べて売る」イメージがあるかもしれない。しかし三味線の小売店はたいてい、革を胴に張り、仕上げて依頼主に渡すという三味線製作の最終仕上げも兼ねている。

三味線の本体は、主に木と革(ごく一部に金属)からできている。棹と胴は木製、胴の表裏には革を張る。革を張ってしばらくは「良く鳴る」が、ある期間を過ぎるとわずかずつ緩んできて音質に影響がでる。湿度や温度の変化で革が破れるリスクも常にある。そのため多くの場合、小売店は、棹・胴からなる部分と革とを別々に管理し、購入者の注文に応じて革を張り、最終調整して渡す(比較的需要の多い安価な三味線はこの限りではない)。

かつては小売店が工房も兼ね、職人たちが棹や胴を製作して組み立てる(これを「仕込」という)のが一般的であったが、現在では、革張りの前までの段階を「メーカー」が担当することが多くなった。

メーカーは、紅木(コウキ)、紫檀(シタン)、花梨(カリン)などの木材を大まかな胴や棹の形に切り出した「荒木」として仕入れて保管し、注文があると、切断したり削ったりして各部を製作し、組み上げ、磨いて三味線の形に仕上げる。昔は全て、ノコギリ、カンナ、ノミやヤスリなどを使って人力で製作していたが、現在は部分的に機械を使う。そのための機械を導入して、手作業と併せて効率的に生産し、小売店に納めている。戦後の民謡ブームや、1970年代以降の津軽三味線ブームの際には、こうしたメーカーの生産力が大いに力を発揮した。

ちなみに三味線は、修理しながら使い込んでいき、次第に消耗してゆく楽器だ。棹の部分は、指先を立てて爪を当てるようにしてポジション(勘所=カンドコロ)を押さえるので、よく使うポジションは次第に表面が削れ、雑音を伴うようになる。そうなったら、すり減った深さに合わせて棹全体を平らに削り、磨いて使う(最近では、木の粉を接着材と混ぜて埋める方法もある)。

こうした修理も小売店が相談にのり、自ら手掛けたり、抱えている職人に依頼したり、メーカーに発注して対応する。その采配は小売店が振るうが、メーカーも一定の役割を果たしている。

一方の三味線小売店の数は、一般社団法人 全国邦楽器組合連合会と東京邦楽器商工業協同組合の組合員を概観すると、およそ200軒。組合に所属していない小売店もあり、実際にはもう少し多いと考えられるが、いずれにしてもわずか4軒のメーカーで200軒以上の小売店に卸す三味線製作の大部分を担っていることになる。

その中で最大手とも言える「東京和楽器」が廃業に直面しているとなれば、これが関係者にとって、どれだけ大きな衝撃だったか想像できるだろう。

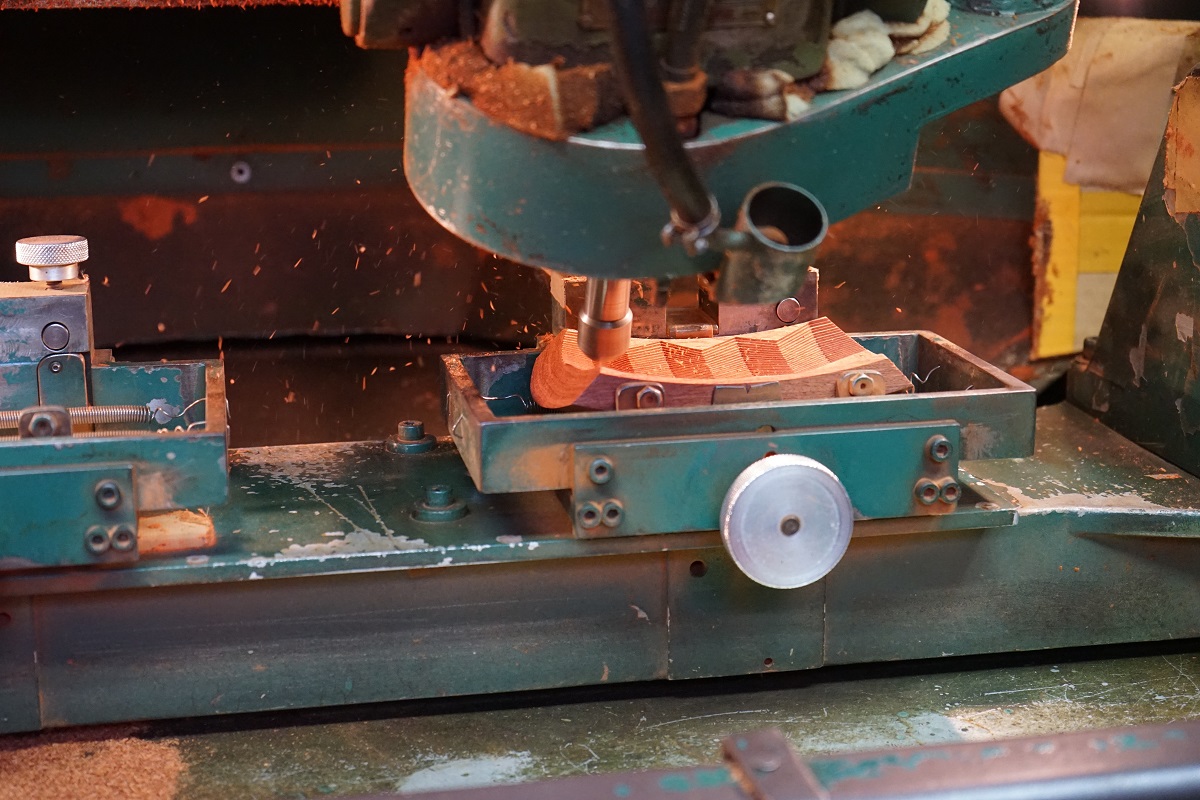

「東京和楽器」オリジナルの機械「NCルーター」。胴の内側に音の共鳴に関わる繊細な「杉綾彫り」の加工ができる

「東京和楽器」オリジナルの機械「NCルーター」。胴の内側に音の共鳴に関わる繊細な「杉綾彫り」の加工ができる 「綾杉彫り」を施した三味線の胴の内側

「綾杉彫り」を施した三味線の胴の内側規模の大きさだけでなく、「東京和楽器」には技術面で優れた特徴がある。

同社には、135台にのぼるオリジナルの機械がある。

「緩まない糸巻き」を製作する様子

「緩まない糸巻き」を製作する様子また、糸巻きに特殊な金具(ネジ)を仕込む「緩まない糸巻き」の考案など、演奏者を助ける独自の工夫もある。

このように特徴ある大手の老舗メーカーが廃業を考えざるを得ないという状況は、今後にどのような影響をもたらすのだろうか。

直接的にはまず小売店の三味線仕入れの選択肢を狭める。三味線音楽の先端を走るプロの演奏家にとって供給の停滞は深刻な問題だ。またその音楽を愛好し、支え、将来的にその中からプロの演奏家誕生も期待される初心者にとっても楽器を手に取る機会が減るという直接の影響がある。三味線音楽が幅広く関わる日本の伝統芸能全体にとっても大きな懸念だ。

一方で、残念ながら三味線の需要が減っているのも事実だ。だから供給が減り、小売店やメーカーは窮地に追い込まれる。一般社団法人全国邦楽器組合連合会によると、1970年に18000挺あった三味線の年間製造数は、2017年には3400挺に激減しているという。

こう書くと絶望的な方程式に見えるが、希望の芽は皆無ではないと思う。

人気アニメ「鬼滅の刃」の無限城にそっくりと話題の温泉旅館。「浮き舞台」での三味線演奏が人気を集めている=福島県会津若松市

人気アニメ「鬼滅の刃」の無限城にそっくりと話題の温泉旅館。「浮き舞台」での三味線演奏が人気を集めている=福島県会津若松市だが、いくつかの歯車が嚙み合わないことで「需要減→衰退」という負のスパイラルに陥っている。それを逆回転させることはできないものだろうか。

まず、長年言われていることではあるが、「三味線に実際に触れたいという人をいかに幅広い受け皿で迎え入れるか」ということを、これまで以上に考えなくてはならない。気軽に学ぶ場所の確保や、初心者向けの価格設定、安心感を与える流通の「見える化」なども必要かもしれない。さらに「実際に触れたい」から「続けたい」につなげることも重要だ。

「続けたい」への道筋を示すには、三味線音楽が真に力のあるブランドであることも不可欠だ。そのためには「時代に対応しながらも揺るがない伝統の継承」が厳然としてなくてはならない。三味線の新しい魅力を生み出すと同時に、一流の演奏家が十分に力を発揮できる環境を保ってこそ、若い世代を含む多くの人の三味線への関心を高め、深めることになる。

そのためにはメーカー、小売店、演奏家それぞれに技術の保持が求められる。加えて、三者が互いに三味線音楽を支え合っているという共通認識を持つことが重要だ。これまで後者の認識は必ずしも十分でなかったように思われる。このコロナ禍にあっては特に、三者が連携して三味線界を盛り立てていく意識が必要ではないか。その歯車が嚙み合った時、新たな回転が生まれるように思われる。

しかし、現状、大きなダメージを受けている三味線界には、そのサイクルをさらに後押しする何かが必要かもしれない。

日本では、演劇、音楽、工芸技術などの無形の文化的所産で歴史上または芸術上価値の高いものを「無形文化財」と呼んでいる。特に重要なものを国は重要無形文化財に指定し、これらのわざを高度に体現しているものを保持者(いわゆる人間国宝)または保持団体(総合認定)に認定し、伝統的な「わざ」の継承を図っている。歌舞伎や文楽、三味線音楽の実演も、重要無形文化財に指定・認定されている。

1975(昭和50)年の文化財保護法の改正で「選定保存技術」の制度も設けられた。これは、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能で保存の措置を講ずる必要があるものを選び、その保持者及び保存団体を認定する制度である。文化財そのものだけでなく、文化財を保存、継承していくために必要な技術も併せて保護する画期的な制度である。

長唄三味線の重要無形文化財保持者(人間国宝)、今藤政太郎さん

長唄三味線の重要無形文化財保持者(人間国宝)、今藤政太郎さん現在、三味線には、次世代の人たちに受け入れられる新たな兆しがある。製作者には効率化と手作業の特徴を理解した上での工夫が懸命に続けられている。演奏者は新型コロナウイルス感染症対策を講じ、悩みながら、活動再開に踏み出そうとしている。

こうした状況をとらえて、メーカー、小売店、演奏家それぞれの自助努力に加えて、これまでは希薄だった三味線音楽への協同の意識を高めることで一つ目の歯車を嚙み合わせる。さらに無形文化財とそれを支える保存技術とを守る文化財行政がサイドから支えることで、新たなサイクルを生み出せるように思う。

三味線製作者が数十年にわたって徐々に苦境に追い込まれてきた事実が、コロナ禍によって、たまたま「大手メーカー廃業の危機」として表面化し、非常に厳しい三味線界の現実を私たちに突きつけた。だが、このことは、その背景を理解し、知恵を絞って負のスパイラルを逆回転させる可能性を探るための、最大にして最後かもしれない機会を明確に示しているとも言えるのではなかろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください