1982年『つか版・忠臣蔵』てんまつ記①

2020年09月05日

つかこうへいが芝居の世界から足を洗い、今後は作家活動に専念することを対外的に発表したのは、1982年の秋だった。

この宣言により、すでに9月1日から始まっていた新宿紀伊國屋ホールでの70日間に及ぶ『蒲田行進曲』が、我々『劇団つかこうへい事務所』にとって、文字通り解散の〝舞台〟となったのだが、つかと僕たちの「芝居作り」は、あと少し続くことになる。

それが、その年の大晦日にテレビ東京で放映されたドラマ、『つか版・忠臣蔵』だった。原作・脚本・演出つかこうへい。放送時間は午後9時から11時45分までの2時間45分。つまりNHKの『紅白歌合戦』とまったく同時間帯にぶつけ、「打倒紅白」などという、世間から失笑されるような、身の程知らずの旗印まで掲げた番組である。

自らの演劇活動休止について語るつかこうへい=1982年

自らの演劇活動休止について語るつかこうへい=1982年そんなことを考えついたつかの心情が、僕にはどこか理解できる。

この企画がマスコミでいっせいに報じられたのは5月のことだったが、伝えるスポーツ新聞の記事の中で、つかはこんなことを語っているのだ。

「オレたちゃ、ずっと肩身の狭い思いして芝居を作って来た。なのに昔『デモ行かねぇのか』ってバカにしてた奴らが、今じゃライオンズクラブに入ってるし、劇団四季を批判してたアングラの旗手たちが、なぜか『浅利慶太を励ます会』の発起人になってる。オレだけですよ、紀伊國屋での安い芝居にいまだにこだわっているのは」

直木賞作家となり、時代の先端を走る若き才能として持てはやされてはいるものの、所詮自分はアングラ上がりの芝居屋であり、その矜持として、あえて東京で最小のテレビ局と組んで、無謀にも視聴率70%を誇るお化け番組に挑む。しかも演目は、ちょうどその年、大河ドラマとして人気を博した『峠の群像』(堺屋太一原作の赤穂義士もの)に対抗して、新解釈の『忠臣蔵』。そんなはなから勝ち目のないバカバカしい選択を、あえてしてみせる自分でいることが、まさしくつかこうへいとしての「美学」だったのである。

さらに結果として、それを自らの演劇活動のフィナーレとしてしまうのだから徹底している。そしてそんなつかならではの「美学」に最後まで付き従い、培ってきた特別な関係を全うした、我々『劇団つかこうへい事務所』の面々にとっても、この作品はまさに劇団としての〝討ち入り〟と言ってよかったろう。

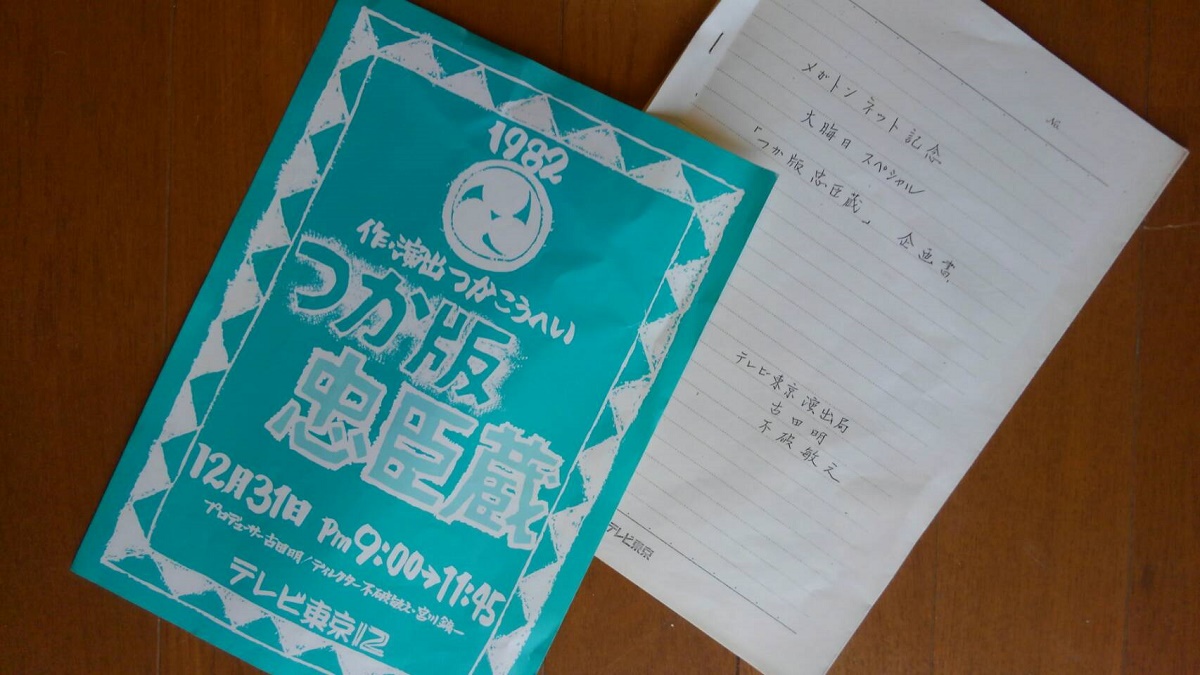

テレビ東京『つか版・忠臣蔵』のチラシと手書きの「企画書」

テレビ東京『つか版・忠臣蔵』のチラシと手書きの「企画書」テレビドラマ『つか版・忠臣蔵』はこうして生まれたわけだが、それに大きく関わった、当時テレビ東京のディレクター不破敏之のもとに、彼がその年の春、局に提出した企画書のコピーが残っている。

まだワープロなど一般的ではない時代、「テレビ東京」のロゴの入った便箋数枚にすべて手書きで記されたものだ。

その中には、マスコミ発表でも強調された、テレビ東京にとって18年ぶりの自社製作のドラマであることや、4月にテレビ大阪が開局し、関東のローカル局からメガトンネットワークと称する全国ネット体制となる記念番組であることなどが謳われているのだが、《企画意図》とタイトルが打たれた1ページ目に、いかにも企画書めいたこんな一文がある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください