1982年『つか版・忠臣蔵』てんまつ記②

2020年09月05日

1982年の大晦日、テレビ東京で放送されたドラマ『つか版・忠臣蔵』をめぐる物語の2回目です。前回はこちら。

では、つかこうへいが『忠臣蔵』に手を付ける気になったのはいつ頃なのか。

扇田昭彦氏の文庫版「解説」にはこんな一節がある。

もう十年近く前になるが、つかこうへいと会ったとき、彼は演劇評論家の戸板康二氏から、「演劇をやるからには歌舞伎を、とくに忠臣蔵を手がけるべきだ」と勧(すす)められたという話をしていた。

それからしばらくした1977年に、つかは「平凡パンチ」で『つか版・忠臣蔵』を発表したというのである。

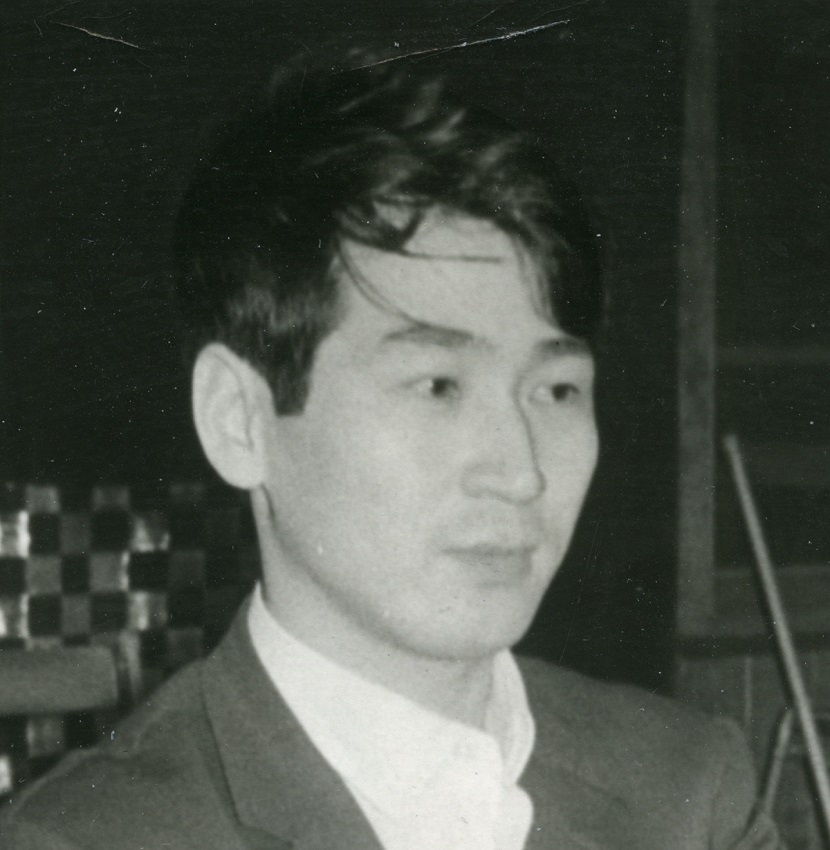

戸板康二さん(1915~1993)。歌舞伎を中心に幅広く活躍した演劇評論家、作家。『團十郎切腹事件』で直木賞、歌舞伎俳優が探偵役を務める推理小説「中村雅楽シリーズ」や軽妙なエッセイ『ちょっといい話』などでも人気を集めた=1960年撮影

戸板康二さん(1915~1993)。歌舞伎を中心に幅広く活躍した演劇評論家、作家。『團十郎切腹事件』で直木賞、歌舞伎俳優が探偵役を務める推理小説「中村雅楽シリーズ」や軽妙なエッセイ『ちょっといい話』などでも人気を集めた=1960年撮影 鈴木忠志さん(1939年生まれ)。演出家。1966年に別役実らと「早稲田小劇場」を設立。76年に富山県利賀村に拠点を移し、劇団SCOTに改称。静岡県舞台芸術センターの芸術総監督なども歴任。国際的に幅広く活躍している=1969年撮影

鈴木忠志さん(1939年生まれ)。演出家。1966年に別役実らと「早稲田小劇場」を設立。76年に富山県利賀村に拠点を移し、劇団SCOTに改称。静岡県舞台芸術センターの芸術総監督なども歴任。国際的に幅広く活躍している=1969年撮影もちろん戸板氏の言葉がきっかけになったということもあったろう。ただ、つかがそれ以前に、間違いなく『忠臣蔵』を手がけようとしたことを、うかがわせるものが残っているのだ。

1973年の、鈴木忠志率いる『早稲田小劇場』の公演予告チラシである。そこには、3月の『劇的なるものをめぐってⅡ』の告知に続いて、4月に予定された新作芝居のタイトルがある。

『忠臣蔵外伝』

4月10日~29日/作:つかこうへい 新健二郎 鈴木忠志/構成・演出:鈴木忠志

ちょうどその時期まで、つかは鈴木忠志氏に師事する形で、『早稲田小劇場』に出入りしていたのだが、結局この芝居が世に出ることはなかった。それが理由かどうか、つかは以降『早稲田小劇場』から足が遠のくことになる。

しかしこのチラシを見れば、そこまでにつかが『忠臣蔵』を集中して学び、〝つか版〟とは別物だろうが、芝居としてある程度の形にしていた可能性はかなり高い。宝井其角と大高源吾のエピソードなども、この時期、知識として仕入れ、それが4年半後、「平凡パンチ」での『つか版・忠臣蔵』に繋がったのではないか。

それにしても、ヌードグラビアを売り物とするような青年誌が戯曲など載せて、興味を持つ読者などいるのかというのが、当時でも僕の正直な感想だった。

だが「平凡パンチ」では、『つか版・忠臣蔵』掲載の翌々年の3月にも、公演を終えたばかりの『いつも心に太陽を』が数多くの舞台写真と共に、戯曲として「一挙掲載!」されているし、そもそもつかこうへいが紀伊國屋ホールに進出した1976年春には、その紹介記事と共に、誌面で「劇団員募集」の告知までされているのだから、雑誌の〝色〟とは別に、つかとの縁は深い。

実はどのページも松田恒雄という編集者の担当であり、どうやら彼も、つかこうへいという人間に惹き込まれてしまった一人だったようだ。

ただし『つか版・忠臣蔵』初掲載号などを見ると、この時点ですでに「平凡パンチ」読者層でのつかこうへい人気が、かなりのものだったらしいことは推察できる。

この年『津軽海峡冬景色』のヒットで演歌へと転向した19歳の石川さゆりの表紙に躍る内容告知は、色鮮やかな《誌上劇場全四幕/つかこうへい鮮鋭に登場!/つか版『忠臣蔵』…開幕!!》の文字だけで、つまりつかの〝戯曲〟がその号の一番の〝売り〟であることがわかるのだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください