唯一の能装束専門店も一時注文ゼロに、伝承の危機を避けるには

2020年10月01日

世界を一変させている新型コロナウイルスによるパンデミックは、日本の舞台芸術にも甚大な被害を与え続けている。上演ができない、公演を再開しても制約が多いなど厳しい状況が報じられているが、舞台を陰で支えている人々も苦境を強いられている。

私は長年、能楽や歌舞伎、文楽など伝統芸能の裏方や、その公演に使うさまざまな「道具」を作る職人たちを取材、調査してきた。その現場でもコロナ禍は深刻である。伝統芸能の上演に不可欠な道具類を安定して供給する「ものづくり」の場の窮地は、文化の伝承の危機に直結する。だが、観客から直接見えにくい分野であるため、残念ながら、なかなか多くの人の関心が向かないのが現状だ。

コロナ禍で、舞台芸術に対してさまざまな助成もあるが、その対象は上演団体や実演者が中心で、それを支える職人が利用できる制度はほとんどない。応募が可能であっても、申請が難しいものばかりだった。幾人かの職人にたずねた範囲だが、実際に利用できたのは中小企業の持続化給付金(経済産業省)、雇用調整助成金(厚生労働省)だけ、というのがほとんどだった。

こうした伝統芸能の裏側を、能と狂言のコスチュームである「装束(しょうぞく)」の製作を例に報告する。

(写真はいずれも、京都市上京区の「佐々木能衣装」で筆者撮影)

京都「佐々木能衣装」が製作した唐織の装束

京都「佐々木能衣装」が製作した唐織の装束「能楽堂は、城。面(おもて)や装束の道具類は、武器である」

ある能楽師がこう言うのを聞いたことがある。幽玄な能の世界の人が、「武器」という物々しい言葉を使うことにドキッとした。衣装も含む「道具」はそれだけ重要で、能楽にとって欠かせない存在だということだろう。

能装束は、古くは将軍や大名がスポンサーとなって作られていた。そうした歴史もあり、長い時間のなかで、職人の知恵と工夫が積み重ねられ、最高峰の織物として引き継がれてきた。ところがコロナ・パンデミックにより、その技術の継承が危うくなっている。

能楽(能・狂言)の公演は、2020年4月以降、どの流派も、ほとんど中止か延期になった。7月になって、じょじょに再開し始めたが、まだ、もとに戻るには時間がかかりそうだ。その影響が、「装束」の製作現場を苦しめている。

能楽師が能を上演する際に着る衣装は「装束」と呼ばれる。その一点一点には、「織り」「糸染」「刺繡」「縫製」など高いレベルの技術が詰め込まれている。高度な工芸の技が生み出す美術品ともいえる物で、古い能衣装の中には、国の重要文化財に指定されているものもある。

能の装束を織る佐々木洋次さん

能の装束を織る佐々木洋次さん現在、装束を作る人は減っていて、専業で作っている織元は、京都・西陣の佐々木能衣装、1軒のみである。働いているのは、製作を率いる職人でもある4代目社長の佐々木洋次さん(1956年生まれ)を含めて10人余り。機を織る職人は洋次さん以外に4人いて、装束と僧侶の役がかぶる布製の帽子や「作り物」と呼ばれる大道具につける布など、上演に関わるさまざまな布の道具を年間約200点製作している。

「佐々木能衣装」は1897(明治30)年に創業した。古い時代の京都には「御寮織物司」という役職があり、その流れを引く「唐織屋 俵屋」で修業した洋次さんの曾祖父・重太郎さんが独立したのが始まりで、以来、佐々木家の人によって、貴重な技が伝承されてきた。

佐々木能衣装の外観。敷地の奥に織機を置く棟がある西陣独特の「織屋(おりや)建て」で、昭和初期に建てられた

佐々木能衣装の外観。敷地の奥に織機を置く棟がある西陣独特の「織屋(おりや)建て」で、昭和初期に建てられた 機場で一番若い職人の筒井謙丞(けんすけ)さん。1983年生まれで、22歳でこの世界に入った

機場で一番若い職人の筒井謙丞(けんすけ)さん。1983年生まれで、22歳でこの世界に入った洋次さんは、子どものころから仕事場の空気を吸って育ち、19歳のとき、父・洋一さんのもとで本格的に能装束製作を始めた。幼少期から、能の稽古に通い、現在も素人会に出演するなど、実演にも精通している。

西陣の絹織物は、図案作成や染め、織り、縫製などを分業するのが一般的だ。しかし、佐々木能衣装では、刺繍など一部の工程は外部に依頼するが、工程のほとんどを自社で行っている。洋次さんはそのすべてに精通し、総合プロデューサーとして指導している。

洋次さんは縫製の技術も自身のものとしている。

建物の二階の広々とした和室で、針を動かしている女性は、こんな話をしてくれた。

「社長は仕立てのことまで頭に入れて、図案を作っているので、縫い合わせたときに、気持ちがいいほど、ぴたっと絵が合うんです。感動しますよ」。すべてを知っている人が総指揮をとると、こういうところに違いが出てくるのだろう。

狂言の長袴の縫製の様子

狂言の長袴の縫製の様子洋次さんは、2020年10月には、「職人の人間国宝」ともいわれる選定保存技術保持者に認定される。文化財保護法に基づいて「文化財の保存、継承のため」の卓越した技術を持つ人が選ばれる。重要無形文化財「能楽」を支える「能装束製作」では初めての認定だ。保持者になると毎年、国の補助金が出るため、伝承者の育成や技術の記録作成などを安定して行うことができる。普段日の当たりにくい分野の職人に光を当てる意義も大きい。

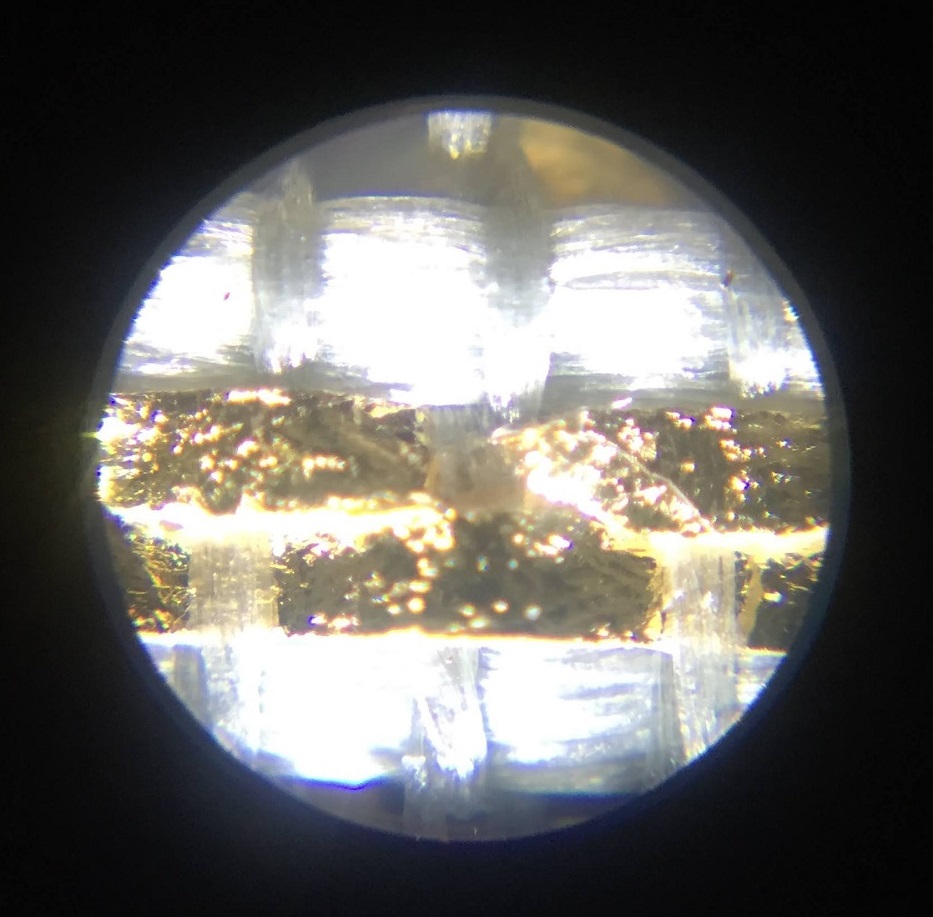

機を織る時に、経糸(たていと)の間に緯糸(よこいと)を通す「杼(ひ)」

機を織る時に、経糸(たていと)の間に緯糸(よこいと)を通す「杼(ひ)」例えば、代表的な布地である「唐織(からおり)」は光沢のある糸を浮かすようにして、精緻な模様を織り出す。多くの能楽師が「佐々木で唐織を作りたい」と望むのは、見た目の美しさ、豪華さはもちろんだが、その着心地が素晴らしいからだ。「よその織元の

「杼」の中にある「管(くだ)」に糸を巻き付ける作業

「杼」の中にある「管(くだ)」に糸を巻き付ける作業佐々木では、どうしてそのようなものを作ることができるのか。ポイントは二つあるように感じる。

一つは、企画力。能楽師から製作の依頼があると、まず洋次さんが要望を細かく聞き取る。洋次さん自身が、能の演目や実演に明るいため、要望を的確に読み解き、ぴったりのデザイン図を描き起こすことができる。

もう一つは、最高のものを作ろうとする真摯な姿勢だ。糸はイメージする風合いに合わせて、太さや精錬(生糸の処理法)に神経を使い、よほど量が多い場合をのぞき、敷地内の小さな中庭でふさわしい色に染め上げる。

織物は、織るまでの準備に大変な時間がかかる。機(はた)に掛ける経糸(たていと)を準備する作業は、一般には機械を用いるが、佐々木では職人が手作業で行う。能装束は基本的に一点一点製作するので、糸の量が少なく機械を使うほどではないというのが大きな理由だが、手作業だからこそできる細工があるという。こうした微細な工夫が、あちこちに張り巡らされている。

装束を作るには、外部の職人の技も欠かせない。

布地に織り込まれた金箔。和紙に貼り付けたものを専門の職人が極細に裁断する

布地に織り込まれた金箔。和紙に貼り付けたものを専門の職人が極細に裁断する洋次さんを中心に、佐々木の社内外に「能装束製作の生態系」が形成され、それが健全に機能していることで、素晴らしい能装束が生み出されているのだ。

「大口(おおくち)」と呼ばれる袴にする生地を織る

「大口(おおくち)」と呼ばれる袴にする生地を織る私が2020年2月に佐々木を訪問したときは、注文は途切れることなく舞い込んでおり、「生産が追いつかないくらいの忙しさ」だと聞いた。だが公演が次々中止、延期となった3月ごろから注文がガクンと減り、4月に入ると全くなくなってしまった。このため、5月上旬からは、職人は週2日勤務、8月からは週3日勤務にして、コロナ以前に引き受けた仕事に対応していた。

「今は仕方がないと思います。早く、前のように公演が普通に行われるようになって欲しいです。でも、元通りになっても、仕組みをかえていかないと、経営的にはしんどいですね」と洋次さんはいう。

コロナの影響が長引き、能装束の発注が長期間途絶えたら、佐々木能衣装の経営に甚大な損失を与える。あまり想像したくはないが、万が一、操業を続けるのが困難になったら、能楽界はどうなるのか。

装束が新しく作れなくても、能楽師はそれぞれ、ある程度のストックを持っているから、すぐに能の上演ができなくなるわけではない。しかし、先にも述べたが、能装束は時間とともに劣化してゆく、いわば「消耗品」である。30年先には必要な装束が不足し、十全な舞台が成り立たなくなる。これは、600年以上続く、伝統芸能の重大な危機である。

ふりかえってみると能楽界には、道具を失う、苦い経験があった。

2009年、多くの能楽師に信頼されていた足袋の店が閉店した。東京・神田小川町にあった伊勢屋足袋店で、職人の高齢化が主な理由だったようだが、納得のいく布地が手に入らなくなったことも、継続する意思を大きく損なったと聞く。能楽は「歩く芸」とも言われ、能楽師にとって足袋は重要なアイテムである。フィギアスケーターにとってのスケート靴、バレエダンサーにとってのトウシューズのように。伊勢屋では、それぞれの足の大きさや形に合わせるのはもちろん、履き心地や見た目など能楽師の希望にきめ細かく対応していた。

伊勢屋が閉店した後、能楽師はそれぞれ、別の店を探したが、それでも、「やはり伊勢屋の品が良い」と、買いだめをした足袋を今でも大事にはいているという話もよく聞く。

筒井謙丞さん(右)を指導する佐々木洋次さん

筒井謙丞さん(右)を指導する佐々木洋次さん佐々木能衣装の社長、佐々木洋次さんは、「高い品質の商品を、それに見合った価格で買ってもらえることを願っている。それを助ける仕組み(制度)がほしい」と話している。

コロナ対策で京都府が実施した「『京もの指定工芸品』購入支援事業費補助金」はとても有効だったと洋次さんは言う。京都を代表する工芸品の購入を促すことを目的に、10分の9以内(上限100万円)の補助金が出る。能装束にも適用されるため、7月以降、これを利用して能楽師から4件の注文があった。春から止まっていた装束の新調が、ようやく再開したのだ。

こうした取り組みが今回限りでなく続けば、伝統継承の力強い後押しになるだろう。

作り手側にもやれることがあるように思う。私の個人的な印象だが、伝統芸能の道具作りに携わる職人さんと接していると、情報発信にとても消極的であると感じる。職人としての誇りが、弱音を吐くようなことはすべきでないと、寡黙にしているのかもしれない。また、上下関係ががっちりある狭い世界で、目立つことをすると、やりにくくなるという風潮も確かにある。さらに言うなら、「だれも助けてくれない」というあきらめもあるのかもしれない。

だが、その姿勢は、苦しいことや困ったことがあっても、外の力や知恵を借りる機会を逸してしまうことにつながらないか。ぎりぎりまで我慢した末に、事業が倒れると、失われるものは極めて大きい。復活が難しい技術もたくさんある。そうならないために、伝統芸能に関わるさまざまな技術を持つ人や会社が横につながった「ゆるやかな連帯」を作り、職人たちの声が社会に届くようにする仕組みが必要ではないか。

コロナ禍で、映画人や映画館、現代演劇の俳優や劇団、劇場などはネットワークを組んで、実情や要望を発信し、それが支援につながった例も多い。道具作りの職人たちも、こうしたやり方は参考にできるはずだ。関係団体や行政もそういう方向を後押ししてもらいたい。

舞台に立つ俳優や演奏家の人たちにも、自分たちが使う道具にもっと関心を寄せてほしい。発信力のある演者が理解を深め、ものづくりを応援すれば、社会に訴える力が増す。そうした取り組みを進めれば、日本の文化全体の基盤を厚くすることにつながるだろう。

能楽師のなかには、積極的に職人と交流をしている人もいる。工房を訪ねてヒアリングをしたり、講座を企画して、職人を一般の人に紹介したり。こうした取り組みは、観客が伝統芸能をより深く理解する契機になり、めぐりめぐって職人への応援にもなる。

能楽、歌舞伎、文楽など芸能の道具を作る技は、長い時間をかけ洗練され、職人の身体から身体へと受け継がれてきた。体験することでしか、伝えられない無形の技。まるで魔法のように素晴らしいモノを生み出していく彼らの手、そしてその精神に、いつも大きな感銘を受けている。だが、若い人がその仕事に魅力を感じ、「職業」として選ぶというサイクルが途切れたら、次の時代へ伝えることはできない。そうしないために何をすればいいのか。コロナ禍が業界全体が大胆な改善に着手する契機になるよう期待したい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください