2020年10月12日

去年(2019年)の夏、新聞で池内紀さんの死亡記事を目にしたときは本当にびっくりした。早寝早起き、スポーツマンタイプの人で、年寄りくささを感じさせることはなく、こんなに早く亡くなる人とはとても思えなかったからだ。

池内さんは自分の死が近いことを予期していた。というのは、『記憶の海辺――一つの同時代史』(青土社、2017年12月)で、「自分に許されたひとめぐりの人生の輪が、あきらかにあとわずかで閉じようとしている。そのまぎわに何とか書き終えた」と記しているからだ。

『池内紀の仕事場』全8巻(みすず書房、2004~05年)を出した時にも考えるところがあったのだろうか。『カフカ小説全集』の最終巻の翻訳を終える直前に首が回らなくなり、医者から首の筋がずれていると診断されていたという(『無口な友人』みすず書房、2003年)。

池内紀さん=2017年、撮影・工藤隆太郎

池内紀さん=2017年、撮影・工藤隆太郎全集みたいなものはこれから出るのだろうか。出ないだろう。世紀末ウィーンやカフカに始まって、カール・クラウス、ゲーテ、カント、グラス、ジュースキントにいたるドイツ語圏文化の翻訳と紹介、山登りから温泉めぐり、町歩きまでの旅のエッセイ、学者・作家・画家から芸人までの人物エッセイ・評伝、名作童話から時代小説までの文学評論と、池内さんには膨大な著作があり、網羅的な全集・著作集は出しようがないからだ。

それでは『池内紀伝』のような評伝は出るだろうか。出ないだろう。ドイツ文学者でも誰でも、池内さんの知的好奇心というか幅広い雑学は手に余って書きようがないだろうから。

昨年秋以降、それまでに読んでなかった池内さんの本を何冊か手に取ってふと思った。この人は西行や芭蕉の系譜に連なる旅の詩人として生きたのではないか、と。

ともあれ、一読者としての恩返しの意味も込めて、この機会に池内さんの本の魅力のあれこれを紹介してみようと思う。

池内紀さんから送られた『無口な友人』(みすず書房)=筆者提供

池内紀さんから送られた『無口な友人』(みすず書房)=筆者提供 本にはさまれていた手紙=筆者提供

本にはさまれていた手紙=筆者提供

フランツ・カフカ Julie Mayfeng/Shutterstock.com

フランツ・カフカ Julie Mayfeng/Shutterstock.com池内さんの仕事で特記すべきは、個人訳の『カフカ小説全集』全6巻(白水社)であろう。

これまでの『カフカ全集』はすべてカフカの友人マックス・ブロートの編集に基づいていた。ブロートは残されたカフカのノートの断片を継ぎ合わせ、一部をカットしたり、別の断片を結末に持ってきたり、タイトルを変えたりした。

1968年にブロート死去。以降オックスフォード大学のマーコム・パスリーを中心に新しい全集の編集作業が始まり、大学ノートに書かれていたカフカの手稿をつき合わせ、文字を読み直し、20年後にドイツ語版手稿全集が完結した。

手稿版では、「カフカのペンの運びがまざまざ見て取れる。行きつ戻りつしていたかと思うと、やにわにペンが走りだし、それがプツリと切れるあたり。ピアニストが演奏に先立ち、指慣らしをするような、あるいは画家がそそくさとスケッチをとったような短い書き出し、膨大な量にのぼる未定稿が、小説家フランツ・カフカをよく示していた」(『池内紀の仕事場3 カフカを読む』)と池内さんはいう。池内訳全集の5・6巻はカフカの手稿そのままの形で草稿と断片を訳したものである。

池内さんの新訳で『アメリカ』は『失踪者』の書名になり、長編3作品の目次もだいぶ変わった。「海辺のカフカ」と題したエッセイで池内さんは、カフカは観念的な作家ではなく、性愛による官能を書いた作家だとも述べている。

カフカを論じた池内さんの本は多いが、『カフカの書き方』(新潮社)は手稿版全集のカフカのノートから作品ができるまでの過程を読み解いた本。短編『判決』でカフカは自分の「書き方」を見つけた。作者は、これから作中人物がどうなるか一切知ることなしにトンネルを行くようにして書く。カフカにとって、小説はそのように書かれるべきものだった。また、「失踪者」のカール、「審判」のヨーゼフ・K、「城」のK、作者のカフカも頭文字はKで共通している。つまりカフカ作品の登場人物は、カフカ自身でもありえたと池内さんは論ずる。

このほか、『カフカの生涯』(白水Uブックス)『カフカのかなたへ』(講談社学術文庫)『カフカ事典』(若林恵と共著、三省堂)が独自な切り口からカフカの不思議な魅力を伝えてくれる。

「ドイツ語圏文化」と言った方が正確だろう。池内さんは1967年から2年半ウィーンに留学、その後もプラハや東プロシアなどドイツ周辺を何度も旅した。

ゲーテ著、池内紀訳『新訳決定版 ファウスト』(集英社文庫)

ゲーテ著、池内紀訳『新訳決定版 ファウスト』(集英社文庫)また『カント先生の散歩』(潮文庫)では、好奇心旺盛で、話好き、人間的魅力に富んだ人としてカントを描く。カントは東プロシアのケーニヒスベルクで生まれ、一生そこに住んだ。主著『純粋理性批判』はイギリス商人グリーンとの対話を通じて生まれたという。この貿易商の客間で、「思索が大好きな二人が、形而上的言葉をチェスの駒のように配置して知的ゲームに熱中した」。おおかたの哲学書はそのようにして生まれたと池内さんは指摘する。

そして『消えた国 追われた人々――東プロシアの旅』(ちくま文庫)『ドイツ職人紀行』(東京堂出版)は、歴史のひだが何層にも織り込まれた濃厚な旅の記録。

さらに2017年、『闘う文豪とナチス・ドイツ――トーマス・マンの亡命日記』、2019年には『ヒトラーの時代――ドイツ国民はなぜ独裁者に熱狂したのか』(以上、中公新書)を出した。カフカもカール・クラウスもヨゼフ・ロートもエリアス・カネッティもユダヤ人であった。自分の愛したドイツで、なぜヒトラーとナチスのユダヤ人虐殺が起こり、全ドイツがそれを承認したのか、池内さんにとっては最後まで問いかけざるを得ないテーマだったのではないだろうか。

池内さんは旅が好きだった。山歩き、温泉めぐり、川の旅、町歩き……。たいていは最初雑誌に掲載し、たまった旅の記録を次々に本にしていった。紀行、旅のエッセイは30冊を優に超える。挿絵・イラストも自分で描いた。

池内紀さんから送られた『無口な友人』の見返しに描かれたカット=筆者提供

池内紀さんから送られた『無口な友人』の見返しに描かれたカット=筆者提供山や川歩きでは、『海山のあいだ』(中公文庫)『日本の森を歩く』『ニッポンの山里』(以上、山と渓谷社)『川を旅する』(ちくまプリマー新書)など。どんな地形・環境のもとにある山や川、山里なのかをよく調べたうえで書いている。

大好きだった温泉めぐりでは、『温泉旅日記』(徳間文庫)『湯けむり行脚――池内紀の温泉全書」(山川出版社)、町めぐりでは、『ドイツ 町から町へ』『ひとり旅は楽し』『東京ひとり散歩』(以上、中公新書)『町角ものがたり』(白水社)『なぜかいい町 一泊旅行』(光文社新書)など。日本の山村も、ヨーロッパの街角も、なんだか楽しそうに歩いている。

旅先では地元の書店・古本屋に寄って郷土史や地誌の本を手に入れたようである。全国の珍しい祭りの探訪記『祭りの季節』(みすず書房)や『東海道ふたり旅――道の文化史』(春秋社)には、そうした本から得た蘊蓄が発揮されている。

ドイツ文学から日本文学、詩歌集から落語・演芸、美術から博物誌……、池内さんの読書量には驚く。文庫本や画集・詩集の解説もよく書いている。書評の名手でもあった。

『本は友だち』(みすず書房)では、「会いたい人に会うように本を読む。大切に読んできた本について、友だちを紹介するように綴る」と本との接し方を、『池内式文学館』(白水社)では、「本は友人である。気がつくと、いつのまにか、かかわりができていた。何かのおりに会いたくなる。さりげなく知恵を貸してくれる」と本への愛着を語る。

池内さんの好奇心は「人」にも大いに働いた。『作家の生きかた』(集英社文庫)は、内田百閒を「借金」、吉田健一を「呑み助」、堀辰雄を「病気」、与謝野晶子を「子沢山」、太宰治を「心中」、長谷川四郎を「おかし男」、寺山修司を「ホラ」という風に傾向や個性でくくって論じたユニークな作家論だ。

しかし池内さんの真骨頂が発揮されているのは、『あだ名の人生』(みすず書房)の獄門刑に処せられた球磨地方の一向宗の信徒「山田の伝助」や伊良湖岬の漁師「まじない歌人磯丸」、島根県温泉津の「妙好人才市」など旺盛な探究心で掘り起こした市井の人々の姿だろう。60歳を超えて詩を書きだした浅原才市の詩の一節は、「わかこころ 見えもせず、臨終に鬼になる。/こころが鬼となる。あさまし あさまし。」という具合。

また『二列目の人生――隠れた異才たち』(集英社文庫)でも、ふるさとの兵庫県揖保郡の博物学者・大上宇市、日本山岳会の生みの親・高頭式(たかとう・しょく)、2冊の詩集を出し43歳で死んだ詩人・尾形亀之助などの個性的な人物像が軽やかなスケッチで浮かび上がってくる。

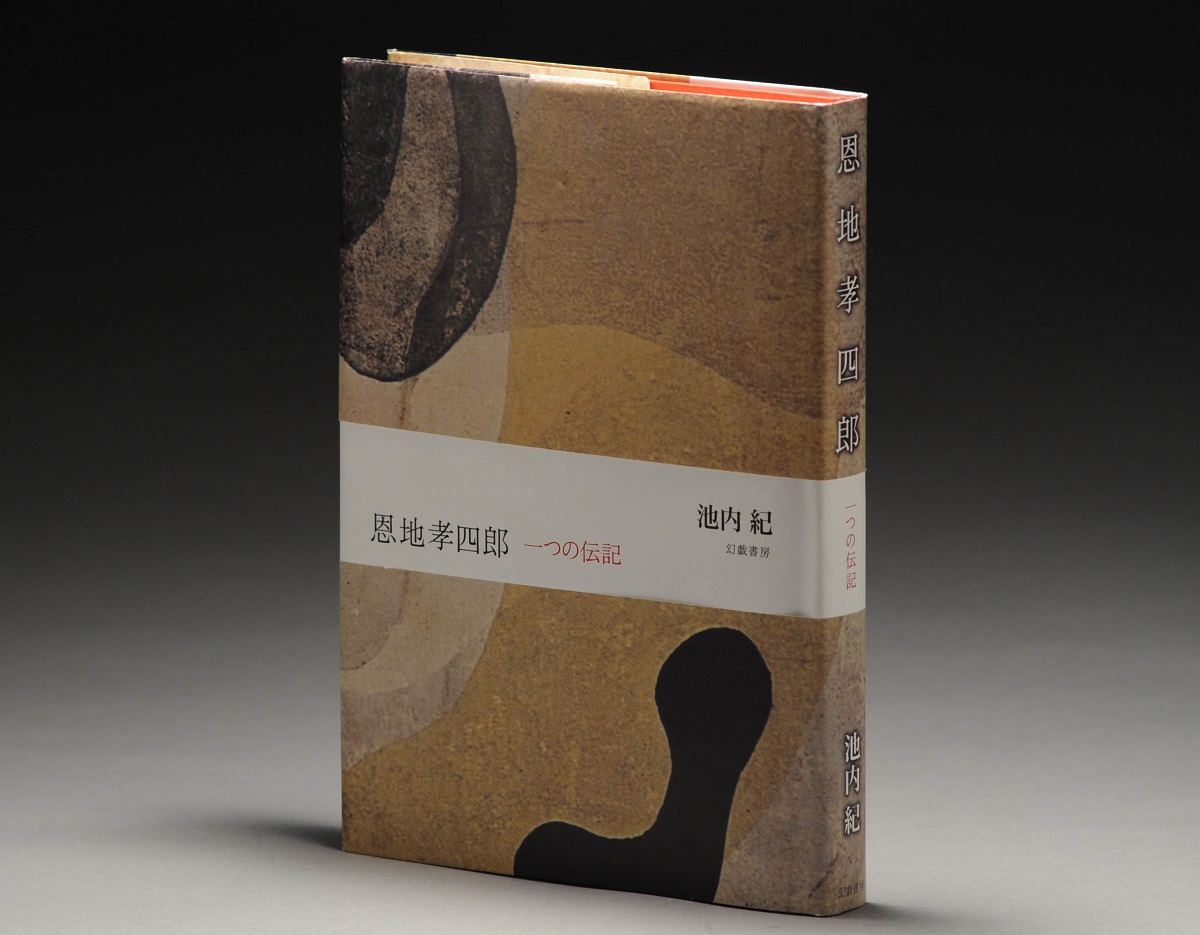

池内紀『恩地孝四郎――一つの伝記』(幻戯書房)

池内紀『恩地孝四郎――一つの伝記』(幻戯書房)冒頭で紹介した『記憶の海辺――一つの同時代史』は、池内さんがこれまでの自分の人生を時代の動向と絡めて語った本である。池内さんは高校時代には短歌を詠み、カール・クラウスで修士論文を書きウィーンへ留学、1968年8月のチェコ事件にも遭遇した。オーストリア文学協会事務長フラウ・ブロノルドというすてきな女性との交流も綴っている。この本を池内さんは、「物語性をもったエッセイという形をかりているが、情緒や干渉を一切禁じた。人間の内面は壊れやすいから、ズカズカ立ち入ってはならない。自分の分身が送ってくるサインは見逃さないこと――そんなことを考えながら書いていった」(あとがき)そうだ。

言ってみれば科学者のような視線と熟練の職人のような手わざで池内さんはものを書き続け、最後は念願どおり「風のようにいなく」なった。ドイツ文学者・エッセイストとして、旅人として、見事に自分のスタイルを貫いた人ではないだろうか。

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください