1982年『つか版・忠臣蔵』てんまつ記⑤

2020年10月25日

1982年12月31日にテレビ東京で放送された『つか版・忠臣蔵』はどのようにつくられたのか。シリーズの5回目、多彩なスター俳優も交えて、いよいよ本格的なリハーサルが始まります。

(顚末記のこれまで、1回目、2回目、3回目、4回目)

1982年11月。ドラマ『つか版・忠臣蔵』の正式なリハーサル前に、千田スタジオで行われた我々劇団員だけでの予備稽古は、二、三日続いたろうか。その中で徐々に配役も決まっていく。

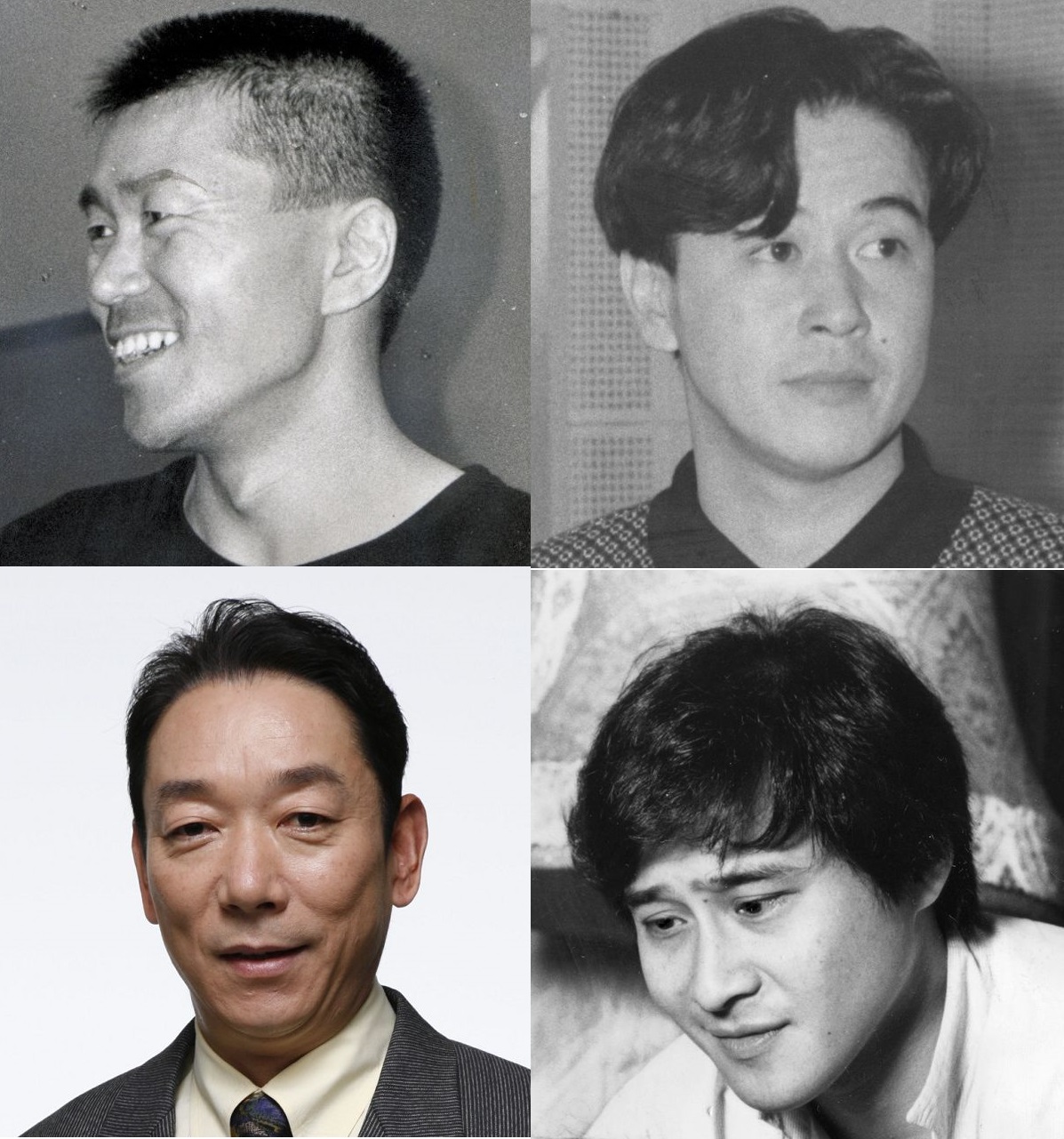

平田満(1988年撮影、左上)、風間杜夫(87年撮影、右上)、石丸謙二郎(2006年撮影、左下)、萩原流行(85年撮影、右下)

平田満(1988年撮影、左上)、風間杜夫(87年撮影、右上)、石丸謙二郎(2006年撮影、左下)、萩原流行(85年撮影、右下)高野嗣郎の「準備稿」でのエキストラ扱いから復活した、問題の大高源吾は結局、僕に振られた。つまり僕は最初に決まった磯田武太夫との二役を演じることになったのだが、なんとつかは、それを強引に同一人物としたのだ。

大高源吾は赤穂藩断絶後、生活のために公儀介錯人のアルバイトをしているという設定となり、内蔵助を其角のもとに案内してきた折、内匠頭の仕出かした事件を聞かされ、「俺そういえば、なんか今日、誰かの介錯、頼まれてた」と、駆け出していくのである。

家来がたまたまバイトで、自分の殿様の切腹に当たってしまった――とすることで、内匠頭に正しく辞世の歌を詠(よ)ませようとするその男の必死さが、より切実な意味を持つという、まさに「口立て」による臨機応変な芝居作りならではの効能である。

そして結果、物語の出発で、そんな〝何でもあり〟のつかこうへいワールドを、まず視聴者にわからせる場面ともなったのだから、怪我の功名とも言えるだろう。

しかしそうであっても、この切腹場面が、ドラマの流れとして大きくバランスを欠いたシーンであることは、やはり認めざるを得ない。

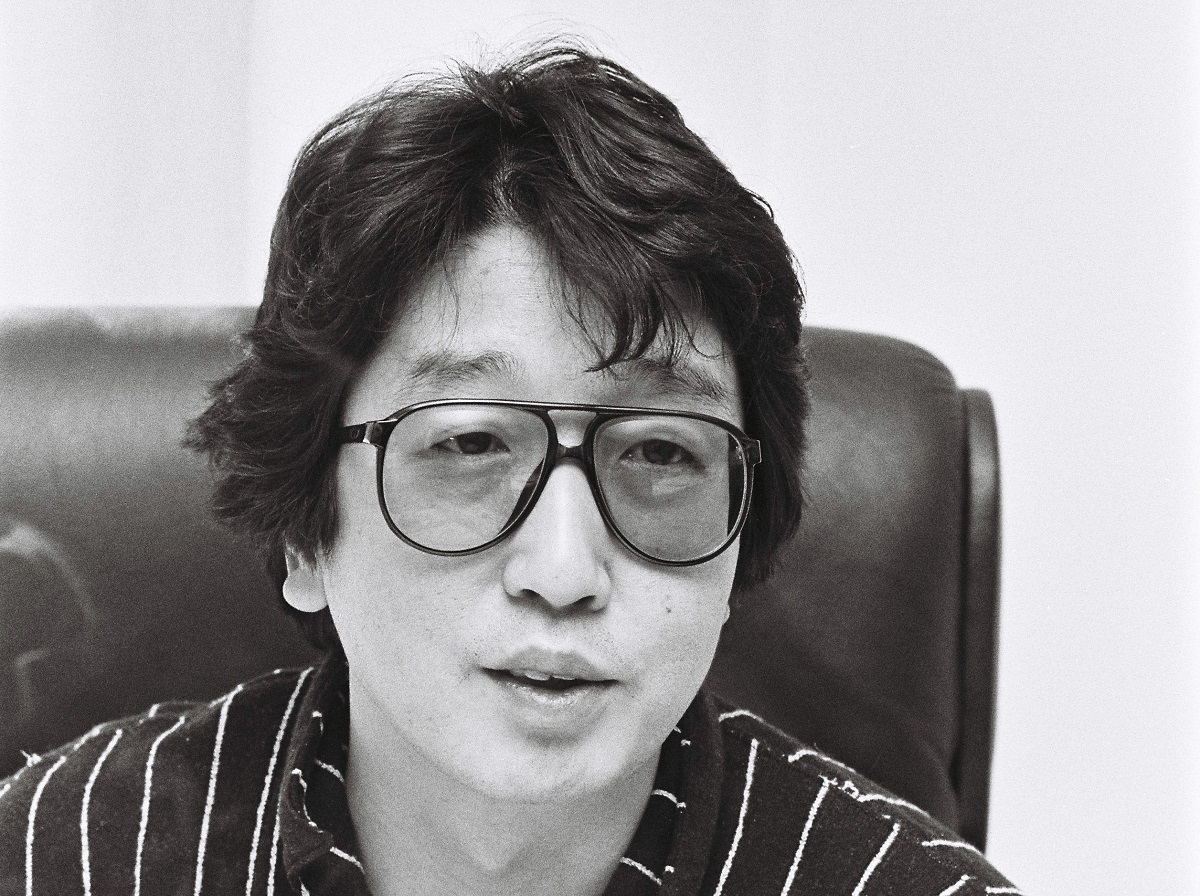

つかこうへい=1986年撮影

つかこうへい=1986年撮影『つか版・忠臣蔵』への出演は、かつて仕事をしたことのある古田の推薦によるもので、つかとはこれが初対面だった。このとき沖は、体調のこともあって仕事上のスランプが続き、半年ほど休養していたという。

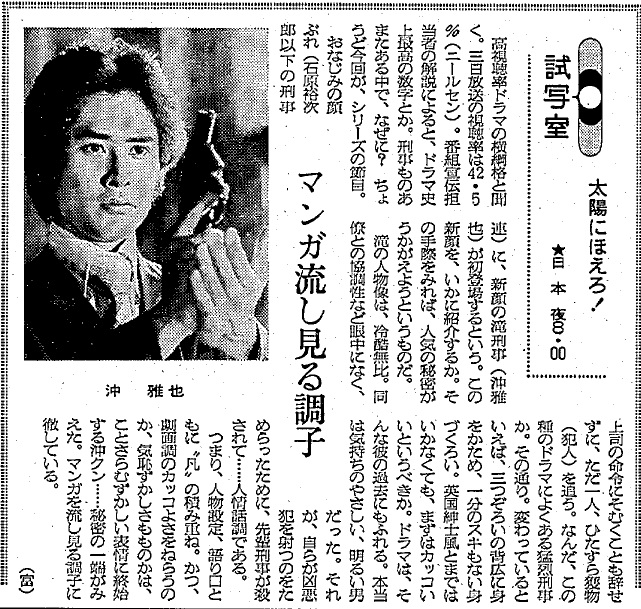

沖雅也はドラマ『太陽にほえろ!』の端正な刑事役でも人気を集めた。初登場した回の朝日新聞(1976年9月10日付け)の番組評

沖雅也はドラマ『太陽にほえろ!』の端正な刑事役でも人気を集めた。初登場した回の朝日新聞(1976年9月10日付け)の番組評つかは、現れた沖雅也が放つ、長身で整った顔立ちの、いかにもスター然とした雰囲気がいたく気に入ったようだった。このとき、風間の宝井其角と対抗する近松門左衛門役はこいつで行ける――と確信したのだと思う。そうなると芝居など二の次で入れあげるだろうことは、予想がついた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください