任命拒否は「デモクラシーに住みついたファシズム」の始まり

2020年10月26日

学術会議会員の任命拒否は、人事だからこそ、その理由を言わねばならない

菅政権がなぜ学術会議会員の任命を拒否したのか、その言えない理由、「研究又は業績」以外の理由とはなんだろう。学術会議法にある「研究又は業績」以外の理由に興味がそそられるのも無理はない。

拒否された方々のうちお二人は筆者もいくつかの著書を知っている。筆者が業績を判断できない方々も含めて政治的にはどちらかといえば「穏やかな」方々ばかりだ。それでも、まず思いつくのは、安倍政権が無理に国会を通した特定秘密保護法案や安保関連法案に反対したということぐらいだが、それについての問いには、「それが理由ではない」。「思想・信条が理由ではない」と菅首相も記者会見で述べている。

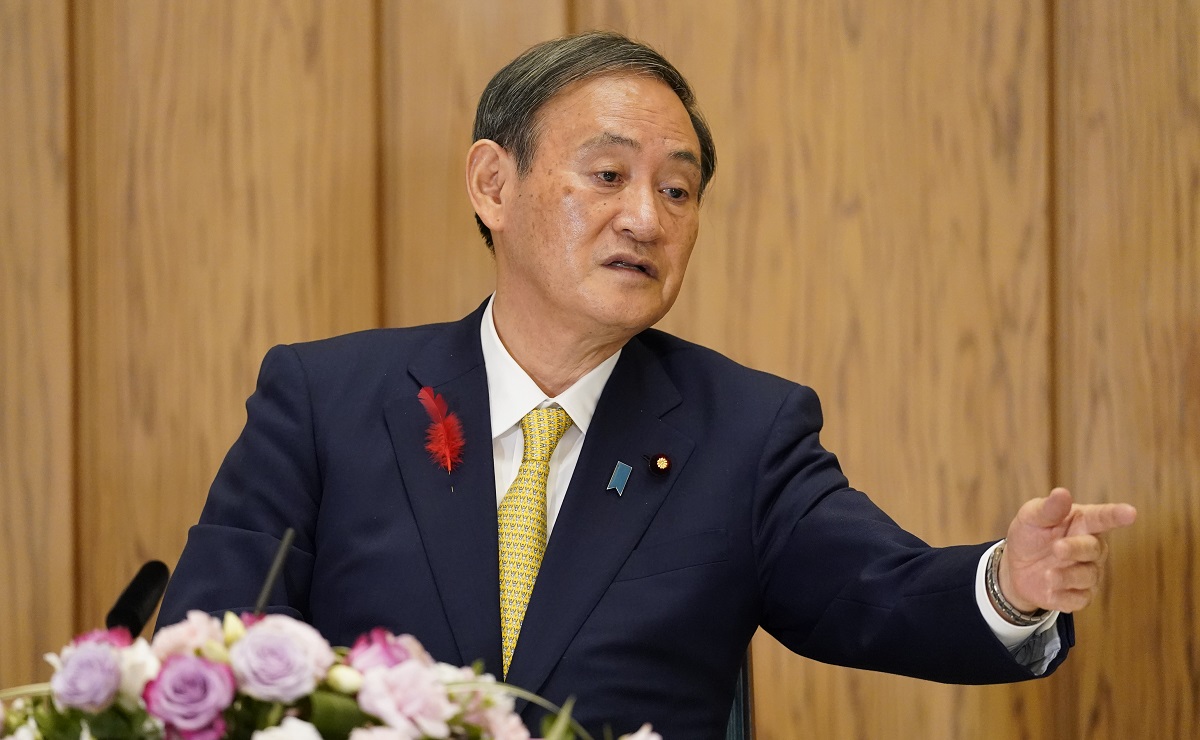

内閣記者会のグループインタビューで学術会議の問題について答えた菅義偉首相=2020年10月9日

内閣記者会のグループインタビューで学術会議の問題について答えた菅義偉首相=2020年10月9日もっとも、首相としてもこの問いに「そのとおり」と答えるわけにはいかないから、「それが理由ではない」という答えは、割り引いて聞く必要がある。「思想・信条のゆえだ」と答えたら、憲法論をもち出すまでもなく、その瞬間に民主主義社会の根本を否定することになるから内閣総辞職もので、たとえ思想・信条が理由だとしても、反日勢力という決めつけはネトウヨに任せて(巧みな分業体制!)、首相としては無関係のフリをするしかない。記者の質問そのものが野暮というものだ。

となると、こちらもあとは名誉毀損の訴えをおそれずに推測する以外にない。理由を言わない以上、反論もできないのだから、仕方ない。

はっきり言えば、軍事目的の研究に学術会議が反対の方針をなんどか打ち出しているのが気に入らないのだろう。少なくともひとつの大きな理由だろう。

惜しまれて早世した科学史家の広重徹氏は、その名著『戦後日本の科学運動』(こぶし書房)で、第一次大戦後、次第に軍事研究の奨励が「みのり」をもたらした例をあげている。ドイツ人技師の助けを借りた潜望鏡の改良から日本光学、そしてグローバルに活躍する企業ニコンへとつながる発展を批判的に取り上げているが、民生転用でみのりがあったからといって、何百・何千万の無残な死にいたる軍事研究を正当化するものでないことがその後の論述から見て取れる。カメラのレンズは軍事研究を経なくても進歩することは最近のスマホひとつ見てもわかる。軍事研究をしたかったら、ドイツのようにそのための別組織を作るか、民間企業の研究所を使えばいい。

軍事的研究に厳しい制約を課すなどとした「軍事的安全保障研究に関する声明」について議論する日本学術会議総会=2017年4月14日

軍事的研究に厳しい制約を課すなどとした「軍事的安全保障研究に関する声明」について議論する日本学術会議総会=2017年4月14日さらにいえば、かねて「学術会議は左翼の巣窟だ」「アカだ」と見る人々が政府サイドに多いこともまちがいない。科学史の大御所の村上陽一郎氏ですら、「ある政党に完全に支配された状態が続きました」と学術会議の歴史を奥歯に物の挟まった言い方で振り返って述べているほどだ。

村上氏が今度の事件は学問の自由の侵害でもなんでもないと述べているのには、学問の自由とは公権力の介入に対する制度的保障であることを理解されていないようで、愕然としたが――前から順応能力抜群の方とは思ってはいたが――それは別にして、もう遠くなったある時期まで日本共産党系の人が学術会議で「活躍」していたとしても、「完全に支配していた」というのは間違いだ。そういう兆候にきわめて敏感に反応する天邪鬼が多いのが学者共同体だ。

側聞するところによれば、共産党系の会員

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください