目配りに欠ける政府の「強化方針」

2020年10月27日

小児性犯罪で懲戒免職となった教師には免許状を再発行すべきではない

私は先に(「小児性犯罪で懲戒免職となった教師には免許状を再発行すべきではない」)、「全国学校ハラスメント被害者連絡会」が行った、小児性犯罪で懲戒処分を受けた教師に対して免許状の再交付をしないよう求める訴えに賛同すると同時に、【A】小児性犯罪を起こさないようにするために学校に求められる方策は何か、について論じた。

学校に第三者による専門的な相談室を設置すれば、性暴力の抑制につながる Tero Vesalainen/Shutterstock.com

学校に第三者による専門的な相談室を設置すれば、性暴力の抑制につながる Tero Vesalainen/Shutterstock.comだが、【B】児童・生徒に対し校内で性暴力が振るわれたという訴えがあった場合、学校はどう対処すべきなのか。

(1)第三者による専門的な相談室の設置

まず学校(あるいは学校区)に、第三者による専門的な「相談室」を設け、児童・生徒あるいはその親が、学校関係者を介することなく随時相談できる体制を作るべきである(池谷孝司『スクールセクハラ――なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』幻冬舎文庫、no.2518以下〔本書は電子書籍のため一定字数ごとに付された「no.」を記す、以下同じ)。

今、「学校カウンセラー」を置くのが一般的になっている。「相談室」設置のために、この制度を利用するのも不可能ではない。だがカウンセラーは精神的ケアに秀でても、性暴力被害を受けた児童・生徒、その親、および加害者と見なされた教師の話を聞き、被害について助言を行い、また加害事実を確かめ、あるいは加害がこれ以上大きくならないようにするために働きかける等の専門的な技能を持っているわけではない。

一方、「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」あるいは関連NGOのスタッフならば、この任に耐えうるであろう。彼らは子どものための「司法面接」の訓練を受けていることも多い。なるほど現状ではいずれの運営も厳しく、政府による財政的支援なしには対応は困難であると想像されるが、担い手としての重要性は明らかである。

もちろん「相談室」は、事前に設置されれば性犯罪防止のためにも機能する。小児性犯罪者は一般に、日常的な接触から始めてじょじょに程度を増幅させるが、その初期に相談室が機能すれば、早い段階で性暴力を抑制させることができる。またそもそも、相談室の存在自体が一定の抑止力にもなる。

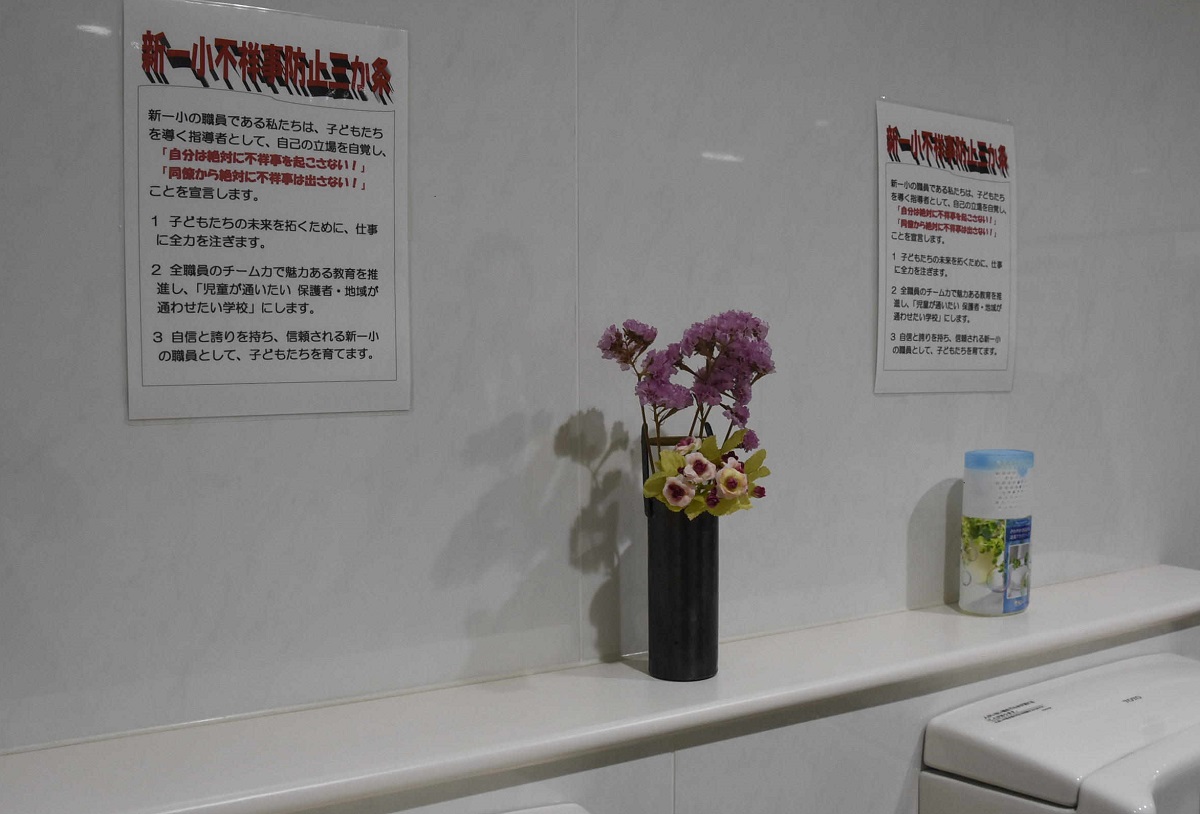

埼玉県では2019年度の県内公立学校の教職員のわいせつ事案に絡む懲戒処分が過去10年で最多となった。羽生市立新郷第一小学校のトイレには、「信頼される新一小職員として、子どもたちを育てます」などの標語が貼られていた=2020年2月

埼玉県では2019年度の県内公立学校の教職員のわいせつ事案に絡む懲戒処分が過去10年で最多となった。羽生市立新郷第一小学校のトイレには、「信頼される新一小職員として、子どもたちを育てます」などの標語が貼られていた=2020年2月

(2)専門家を交えた第三者委員会による調査

校内で小児性犯罪が起きたときは、専門家を交えた第三者委員会に調査を委ねるべきである(池谷、no.2877)。教委は、訴えがあった場合、同委員会を直ちに設置すべきである。周辺に専門家が不在でも、オンラインでの対応も期待できる。

学校関係者のみで調査を行うのは不可である。「教育」機関に根強い無謬神話と、不祥事に対する隠蔽体質(同上、no.2529)が残る限り、それは最悪の選択である。だいいち、小児性暴力について無知な人に、まともな対応ができるはずがない。陪審員的な立場の人、つまり市民常識を下に判断することが期待された人は、いてもよい。だがそれは、専門的知識を有する人が不要であることを意味しない。弁護士が「専門家」の一人とされることがあるが、学校と関連の深い弁護士なら第三者の資格はない。

私は不幸な事例を、知人からつぶさに聞いたことがある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください